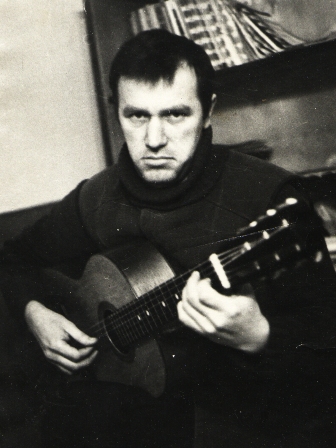

Евгений Тепляков

писать гораздо труднее, чем о других. Представление окружающих не совпадает с собственным взглядом на самого себя, окрашенным амбициями самоутверждения.

Родился в Ташкенте в 1937 году в семье учителя физики и математики. Из довоенных лет ничего не помню, кроме: утро, солнце светит сквозь кленовые листья, «зайчики» на стене иг-рают, перемещаются, а я ловлю их ладонями…

Голодное «военное» детство; отец на фронте, мать на работе от темна до темна; зимы стоят морозные, снежные; дома холодно, нет угля, топим чем придётся; азиатское солнце поче-му-то не слепит и не жжёт, будто и не восходит вовсе; небо се-рое; а молоко – синее – от воды; пианино «Шредер», на кото-ром отец наигрывал «Баркаролу» Чайковского, обменяли на крупы; в городе много эвакуированных, особенно евреев; мало-российский говорок с «х» вместо твёрдого «г», одесское «шо» – « шо же вы хотите, если война?»; к нам тоже подселили еврейку с ребенком - зубного врача, – полегчало с продуктами… Со-хранилось фото: я и девочка во дворе нашего дома. Имя её не помню. Где она теперь, если жива – в Израиле? Или в Штатах…

Дом моего детства снесён, на его месте высится особняк эклектической архитектуры. Старый клён выкорчевали. Матери-альных признаков моего детства не осталось. «А был ли маль-чик?..»

Война кончилась, вернулся отец. Иногда коллеги его или родственники по знаковым датам собирались у нас дома, и отец представлял меня так:

– А вот и мой оболтус.

– Кем будешь, когда вырастешь? – спрашивал кто-нибудь из гостей.

– Папа хочет, чтоб я стал инженером…

Впоследствии этого никак не могло быть, потому что именно в точных науках я оказался оболтусом. Кроме того, уже тогда я освоил рисунок и технику акварельной и масляной жи-вописи и в 14 лет после семилетки готовился поступать в худо-жественное училище.

Но! – не отпущенный в мечту стать художником, не мог постоять за себя! И доучивался кое - как: на уроках скрытно чи-тал классику, часто прогуливал и… играл на гитаре, неосмотри-тельно принесенной в дом отцом. А ещё тайно вёл дневник и писал беспомощные стихи о любви. Две однополые особы – музыка и живопись ревновали друг к другу. Годы спустя во время моих перемещений по стране вся моя юношеская живопись и писанина были уничтожены родственниками. Последний натюрморт я обнаружил затычкой дыр в курятнике.

Непонятно как, возможно благодаря авторитету отца, я закончил десятилетку с аттестатом, как мухами засиженным «тройками». И – закружило по жизни: стройка, курсы топогра-фов, БТИ, а в перерывах – три провальных поступления в гума-нитарные ВУЗы. В совокупности моего учения два брошенных музыкальных училища в Ташкенте, затем в Москве, два неза-конченных института там же, в том числе Литинститут им М. Горького в Москве. И отовсюду отчисляли по причине дли-тельной неявки к месту учебы. В результате – ни одного дипло-ма.

В армии не служил по непригодности. В тюрьме не си-дел. Однако в начале 70-х привлекался всесильными органами как «идеологически враждебный элемент». В прессе и в эфире уже гуляло зловещее слово «диссидент». «Брали» меня как ма-тёрого преступника: «товарищ в штатском» представился майо-ром госбезопасности, но удостоверения не предъявил и сказал:

– На столе ничего не трогать! Пройдемте.

Прошли. Меня посадили на заднее сиденье «Волги», за-жав двумя сотрудниками. Допрос – как принято: светом лампы в лицо, сами в тени. Вопросы: посещал ли сборища такие-то? Ме-нялись ли жёнами тот с этим? Читали ли Солженицына? и т.п. Если ответ не устраивал вежливых дознавателей, они уверяли, что им всё известно. Например, как уходя от жены, я положил в футляр от гитары зубную щётку…

– Вы читали Фридмана?

Кто такой Фридман я не знал.

– Ну как же! – вкрадчиво съязвил мой визави, – Там же про ЭТО!

Пришибленный происходящим мозг лихорадочно тасо-вал всех известных мне Фридманов. Осенило:

– Вы имеете ввиду Зигмунда Фрейда?

– Ну конечно! Что ж вы притворяетесь?

– Не читал. Он у нас не издан.

– А Солженицын еврей? Исаевич же?

Внезапность и якобы нелепость вопроса у всех дознава-телей – «фирменный» приём уловления истины. В наше время он многократно обыгрывается в сериалах криминогенного кана-ла НТВ.

– Еврей – не еврей – не знаю. А Фрейда не читал.

Часа через четыре один «товарищ в штатском» спросил другого:

– А что мы предъявим суду?

По короткому замешательству я понял, что предъявить нечего. И тут мне предложили сотрудничать, т.е. доносить на своих коллег. Я отказался, сославшись на то, что у нас на студии все «правоверные», и в эфире, слава богу, не случалось пока никаких эксцессов.

– Учтите, это отразится на вашей работе, - сказал следо-ватель, подписывая мне пропуск на выход.

И – отразилось. Через несколько дней меня выкинули с работы с милостивой формулировкой «по собственному жела-нию». По городу уже ходили слухи о раскрытии некой антисо-ветской организации под названием «Зелёная лампа».

Так я, «ничего не член» (А.Платонов) кроме, как все мы, профсоюза, оказался-таки членом этой группы. Известно, что история повторяется – первый раз как трагедия, второй – как фарс. Трагедия тридцатых годов обернулась фарсом семидеся-тых, а опричники переродились в небезвредных комедиантов.

В другом городе всё повторилось точь-в-точь, когда меня догнало состряпанное досье. Могло случиться и в третий раз, но… я тогда забрался очень далеко – за Полярный круг. Когда досье и здесь настигло меня, директор маленькой студии ТВ сказал:

– Ну, куда тебя теперь? На Северный полюс?

Оставили «на усмотрение начальства». Только временно запретили «ходить» в эфир.

В конце концов, я понял, что у меня есть вещь, свобод-ная от политики и всяческой идеологии – гитара. Отношения с этой барышней были непростыми. Гитара – заразный инстру-мент. Инфекция, против которой нет вакцины. Она требовала к себе безграничной любви и была достойна её. Мешала учёбе и работе до тех пор, пока сама не стала – снова, после длитель-ного перерыва – предметом работы. Вернувшись в Ташкент, я укрылся в музыке «От их всевидящего глаза, от их всеслыша-щих ушей» (М.Лермонтов). Благодаря содействию друзей и слабой бдительности кадровиков - без диплома! – я был при-нят на работу в музыкальное училище (которое когда-то бро-сил!) в качестве педагога класса гитары. Здесь через 25 лет за-вершил свою трудовую деятельность.

Когда уже перевалил далеко за «полтинник», случилось странное явление. В горах, наблюдая причудливую графику скал, а в ореховых рощах – огромные узловатые корневища, похожие на волосы Медузы Горгоны, я вспомнил иллюстрации Доре к «Аду» Данте и ощутил прилив давно уснувшей страсти к запечатлению увиденного. Сначала пошёл рисунок, затем аква-рель. Этюдника, масляных красок, кистей, мольберта и прочей атрибутики станковой живописи у меня не было, как и не хвата-ло времени разогнать видение и технологию до профессиона-лизма. Как пришло влечение, так и ушло. Истощилось. Причи-ной рецидива, видимо, был стыд перед Мнемозиной, брошенной мной когда-то. И вот я извинился… На этот раз мои рисунки никто не уничтожал, я попросту раздарил их.

Если считать профессией дело, которое кормит тебя и семью, то мне платили за статьи и рисунки в газете, за художе-ственное оформление торговых витрин; платили как артисту - музыканту эстрадных ансамблей, а позже как музыканту - педа-гогу; а еще - за опубликованные аранжировки и оригинальные пьесы для гитары; платили за редактуру и режиссуру в провин-циальных студиях ТВ. Стихи не публиковались, следовательно, не имеют статуса профессии. В советские времена это называ-лось «художественной самодеятельностью». Таким образом, у меня было несколько профессий, кроме стихотворной.

География моего разброса по стране, включая учёбу и работу, гастроли и поездки к друзьям и родственникам,- это по-чти весь СССР с севера на юг и с востока на запад… Вот только не был на Дальнем Востоке (крайняя точка – Якутск) Две попыт-ки вернуть российское гражданство заблудились в бюрократи-ческих джунглях исторической родины.

Жизнь полна парадоксов. Человек, вернувший мне веру в своё предназначение и ставший моим другом, был офицером… КГБ (позже ФСБ).

– Старик! Ты раскорячился меж двух веков, – сказал он. – Одной ногой застрял в ХIХ веке, другой увяз в ХХ.

– Выходит в ХХI я так и не попал?

– Не попал. Английским не владеешь, машину не во-дишь, компьютер обзываешь «железкой», а на мобильнике…

– …обхожусь тремя операциями: набрать номер, отве-тить на звонок и проверить наличие денег.

– Вы поколение эпистолярной связи. Недавно в Штатах торжественно проводили на покой последнюю телеграмму. Гу-тенберг отдыхает. Скоро полное собрание Льва Толстого уме-стится на дискетке размером с человеческий ноготь.

– А что будет с поэзией?

– Беспокоишься за свои неизданные творения? Ставь в Интернет! «Железка» всё стерпит.

– Бумага тоже. Но книга как-то привычней…

Он был моложе меня на 20 лет, а умер в 50. Незадолго до кончины сказал нашему общему другу обо мне:

– Этот протащится до 80!.

Тащусь. Проверяю предсказание. В России не всякий мужик доживает до пенсии. Когда-то она казалась такой далёкой! Дальше смерти. На излёте жизни, когда страсти остыли, желания, ожидания и надежды угасли, борения с чем-то, с кем-то, с самим собой улеглись, хороню друзей, и, свободный от посторонних дел, занимаюсь художественной самодеятельно-стью, благо, закон не запрещает.

По русской традиции, поэт на пенсии – нонсенс. Хотя в поздний советский период «нынешние как-то проскочили»

(В.Высоцкий). Так что есть исключения.

Но меня это не касается – я музыкант.

Адрес автора:

100197, Узбекистан, Ташкент,

а/я 5897

Телефон: (+998 71) 265-55-82

Произведений: 2

Получено рецензий: 1

Читателей: 2299