Смерть Вазир-Мухтара. Ленинградский телеспектакль

«Смерть Вазир-Мухтара». Ленинградский телеспектакль 1969 г.

Сценарий Б. Фирсова. Постановка Р. Сироты, В. Рецептера

Когда «Смерть Вазир-Мухтара» Ю.Н.Тынянова была новым романом, говорили, что роман этот кинематографичен. Когда спустя десятилетия я читала «Смерть Вазир-Мухтара» и узнала об этих отзывах, я решила, что роман кинематографичен в смысле и стиле «великого старого монументального кино» — то есть, для того времени, когда создавались фильмы Сергея Эйзенштейна, но уже не для более позднего и близкого ко мне времени. Пишу сейчас об этом для того, чтобы признать: я ошиблась.

Телеспектакль с ленинградскими актерами, я думаю, — удачная экранизация романа, потому что он создал у меня именно то же впечатление, что и роман: много, много лиц людей, с которыми встречается главный герой. В романе самого героя среди них иногда было не слишком хорошо видно, кроме моментов нарастающего напряжения; происходило это, может быть, из-за главенствующего над всем голоса автора, который иногда сливается с героем, а иногда — смотрит на него со стороны, но говорит о нем всегда в третьем лице. Из-за этого кажется, что рассказчик нависает над всеми жителями романа, как сгущающиеся тучи, и заслоняет собою героя. Понятно, что Грибоедов и его теперешнее внутреннее состояние должны лучше проявляться в диалогах с этими многими людьми, но каждый из портретов и сам по себе достаточно замечателен, и некоторые способны отвлекать все внимание на себя, в особенности — когда действующее лицо представляют с пространными авторскими комментариями.

В телеспектакле тоже «много лиц» — император, Пушкин, Булгарин, Чаадаев, Ермолов, Паскевич, женщины Грибоедова, Самсон, Сашка Грибов, Аббас, Алаяр-хан и прочие, — но ощущения, что их объединенное множество или кто-то другой заслоняет фигуру главного героя, не было. У самого Грибоедова тоже сменяются лица, их несколько, всегда запоминающихся и выразительных лиц одной личности — дипломата, государственного устроителя, драматурга, поэта, музыканта, расстроенного одинокого человека и многие другие. Ироничные, брезгливые, внимательные, неудовлетворенные … «Голос автора» из романа в спектакле превращен в голос героя, произносящий его внутренние монологи. С помощью этого приема достигается еще одна цель — показать внутреннюю раздвоенность главного героя, который не находит себе места и всегда почти делает не то, что, как он чувствует, должен. Наивысшая точка здесь — сцена перед тегеранским убийством, когда герой стал разговаривать со своей совестью, «как с человеком». Как раз спутника Грибоедова, его камердинера и, предположительно (или действительно), сводного брата Сашки Грибова, в спектакле не так много, как в романе, поэтому Сашка здесь не выглядит как «комический дублер».

В романе есть значительные массовые сцены. В фильме-спектакле их нет, скорее всего, по причине условий постановки для телевидения. Такой нельзя считать даже сцену многочасового сидения полномочного министра перед шахом и его двором, которые — стоят. (Несколько смешно выглядят сейчас все эти знаменитые отечественные актеры в восточных одеждах и с накладными персидскими бородами, но все-таки и сквозь них узнаваемые: «Голос знакомый…кто это? кто это?…ба, да Копелян!») Вся эта сцена — серия внутренних монологов ее участников: «кто о чем сейчас думает», — и чередующиеся монологи, как дым из разных курильниц, наполняют воздух нетерпением и ненавистью. Сцена нападения на миссию — это тоже только лица, лица людей, встречающих решающий момент: секретарь Мальцев (единственный, кто выживет) охвачен раздирающим страхом, доктор Аделунг сам бросается на нападающих, и последнее лицо Грибоедова, которое увидит зритель, будет, когда тот восхищается мужеством доктора: какой человек!

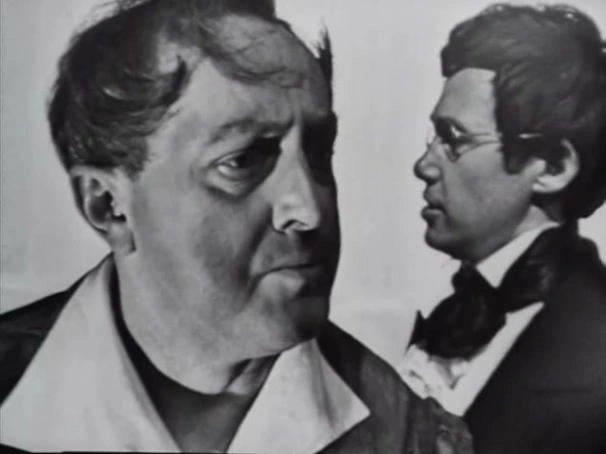

Противоположной крайности, когда главный затмевает всех или большинство, тоже удалось избежать. Хотя персонажей в спектакле много и, стало быть, многие роли — совсем короткие, каждое лицо запоминается и оставляет чувство, что оно — именно такое, как надо: Фаддей Булгарин (Н. Трофимов) — егозливый, но в своем роде блестящий, гордящийся своей дружбой с Грибоедовым, его жена Леночка (Н. Тенякова) — красивая статная дама, неуютно чувствующая себя в пристутствии Фаддея и тайно дарящая его друга благосклонностью, Николай I (В. Медведев) — не отталкивающий и с виду мужественный, но недостаточно проницательный. У балерины Кати Телешовой лицо крепкой крестьянской девушки с присущим ей обаянием доброй простоты («изменяла она — по доброте»), а у Нины — лицо грузинской красавицы, глаза которой могут напомнить глаза на картине Мурильо (и которая, хотя она всего лишь — «девочка,» может пленять покорностью с достоинством и преданностью. Ее тоже очень немного — меньше, чем можно было бы ожидать). Наверное, неожиданно выглядит Чаадаев (В. Стржельчик). «Вредный барин». Впечатление какой-то очень большой силы, которая на всех обижена за то, что не может быть растрачена так, как она хочет. Многие язвительные нотки «голоса автора» по отношению к ряду персонажей, которые звучат в романе, в спектакле приглушены или исчезли: как будто каждое из действующих лиц, обращаясь к зрителю без посредников, само защищает себя перед ним, а удачно или нет — судить зрителю.

Конечно, роман — в сильном сокращении (спектаклю подошел бы подзаголовок «по страницам»), мне не хватает в экранизации некоторых массовых сцен из романа, но я не считаю, что для рассказа этой истории совсем не подходит именно такой способ — лица и монологи лиц, обмен монологами чаще, чем диалоги. Напротив, получается интересная идея. Говорят, что человек в толпе потому и вытворяет все, что угодно, что толпа поглощает личность — так вот, среди многих человек все равно остается одним, собою, даже если позволяет себе забыть об этом. И дела его — его, а не чьи-то, дела, и совесть его — его совесть. У Саши Чацкого тоже конфликт с обществом, но общество это — не единоликое, а состоит из ярких персонажей.

Как известно с ним соприкасавшимся, «Смерть Вазир-Мухтара» — роман исторический в двух планах: о конце «людей двадцатых годов» сразу XIX века и ХХ века. По понятным причинам в спектакле это секретное дно показать было нельзя. Но здесь нет вступления к роману — о том, как «перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой». Все действие — в рамках двух дипломатических приемов у Николая I: один раз — Грибоедов принес Туркманчайский мир, другой — Хозрев-мирза пришел за забвением для тегеранского происшествия. А ведь вступление к роману задает его тон. (Здесь уместно напомнить, что даже и это вступление, хотя и убедительное, запоминающееся, не может вполне обязать современного читателя во всем разделять данные в романе оценки исторических лиц и событий. Но вот «в атмосферу романа» должно ввести именно оно). Можно воспринимать это отсутствие вступления как отказ от исторической двусмысленности романа: спектакль — только о Грибоедове и 20-х годах XIX века. А можно иначе — если, например, считать задающими тон в спектакле обращенные к Грибоедову слова Чаадаева: «Добро пожаловать в наш некрополь — город мертвых». Какой именно это некрополь, и перестал ли он существовать? Так, из-за того, что в спектакле отрезан исторический пролог, может достигаться впечатление, что современность важнее исторической формы, и на самом деле спектакль адресован современности своих первых зрителей (как роман был адресован современности своих первых читателей).

Если отвлечься от поисков подтекстов и исторических параллелей, в фильме рассказана история дважды одинокого человека. Грибоедов (В. Рецептер) — высокий, худой, как спица, и с лицом часто капризным, как будто сделанным из смятой бумажки. Вы думаете, это вечно недовольный пожизненный отличник? — ха, это бывший первый хулиган! Начальное его одиночество происходит от того, что он сам по себе — слишком Единица, и ни к какой сумме его не прибавишь. Джентльмен, разлегшись в халате у камина, декламирует для своего удовольствия стихи на фарси; поэт наслаждается старинным, древним русским языком и хочет возрождать его в новое время. Ни на кого он не похож (разве что на Мольера, но тот — в другом мире) и не стремится нравится (а женщины к нему тянутся и любят его, должно быть, поэтому). Даже лидером он не будет: он хотел бы возглавить компанию, которая сделала бы его правителем провинции, но и этого ему не позволят, причем — разные силы, действующие с противоположных сторон. Другое одиночество известно по сюжету: друзья погибли или продолжают погибать, а он — как будто бы выжил и в чести, и состояние это мучительно. «Горе» так и не напечатано, новая трагедия не удается, в Персии требуют делать то, что невозможно, и вообще все происходит не так.

Впрочем, есть там еще одно лицо, которое появляется не часто и ненадолго, но сразу же перетягивает на себя взоры. Как вы догадались, это — «второй Александр Сергеевич», то есть Пушкин (С. Юрский). Это смешной Пушкин, потому что… очень уж обезьяноподобный. Но не подумайте, пожалуйста, что я хочу обидеть его. («Обезьяна» было одно из его лицейских прозвищ). Он не ходит обезьяньими шажками и не прыгает — это лишь слегка взволнованный Пушкин, потому что на нем, видимо, сказалась общая расслабленная атмосфера северной столицы. Неожиданно это непеременчивый — или не резко переменчивый — Пушкин (а каким он точно должен быть — так это переменчивым. Но здесь у него для этого не хватает места, так как главному герою он не должен мешать). Он как будто постоянно чем-то обеспокоен, но сдерживается. Умный и внимательный человек с бакенбардами, похожий на большую обезьяну — его, несомненно, также ни с кем не спутаешь и надолго запомнишь. Одного кадра с Грибоедовым и Пушкиным вдвоем достаточно, чтобы понять: эти двое друзьями быть не могут. Грибоедова Пушкин раздражает, Пушкин хочет дружить, но не получается. Как и в романе, Пушкин произносит заключительное слово о Грибоедове: «Может быть, Декарт, ничего не написавший? Или Наполеон без роты солдат?» Но страшной линии с подложным телом «Вазир-Мухтара» здесь нет.

Как роман Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» — не легкое (то есть — не быстрое и не развлекательное) чтение, так и телеспектакль по нему — не легкое зрелище. Я думаю, что смотреть его стоит прежде всего тем, кто уже знаком с романом, но я не думаю, что отличия от романа, которые здесь можно заметить, способны испортить общее впечатление от просмотра. Когда Юрий Тынянов сообщал о конце работы над романом, он писал, что Вазир умер «просто и спокойно». Спектакль можно охарактеризовать так же: «просто и спокойно». Но при этом иногда страшно, иногда — величественно.

Иллюстрация: кадр из телеспектакля. Чаадаев (В. Стржельчик) и Грибоедов (В. Рецептер)

Свидетельство о публикации №123042700374