Пьеса про зайцев

Пьеса про зайцев

Кто не знает пьесу про зайцев? Все думают, что знают пьесу про зайцев, но на поверку большинство знает не саму пьесу украинского драматурга Михайла Старицького «Панська губа, та зубів нема. (За двома зайцями)», а художественный фильм режиссера Виктора Иванова, производства киностудии имени А.Довженко, 1961 г.

Верчу я DVD, подаренный ныне без всякой помощи святого Николая моими заботливыми родителями своей единственной «шикарной дочери», и вспоминаю, как лет пять тому назад на одном складике, куда ходила за духовной пищей, и который потом стал торговать только оптом, видела я на стене плакат в стиле фото начала с недавних пор прошлого века, изображающий, как блестящий, но поддельный, кавалер, ведет к венцу свою благородную даму, не подозревая о близости заслуженного возмездия. «Впервые на DVD! Классика отечественного кинематографа!» – «Буржуйские штучки!» – подумала я тогда, – «Хватит с меня и на кассете». Природным консерватором будучи, я настороженно отношусь к завоеваниям технического прогресса, и тогда недооценила значение времени. Теперь та же сцена – снова у меня перед носом в уменьшенном виде, и диск присоединится к нашей немалой коллекции.

Таковое наглядное и безукоризненное свидетельство постоянства культурного развития, за которое ратовала Проня Прокоповна, побуждает меня разделить ее миссию и обрушить на просвещенные головы ряд сведений о самой пьесе и о том, чем отличается она от фильма. Прошу их принять в качестве подарка плезир-сувенир к прошедшему дню святого Миколая, покровителя семейных радостей.

Первым драматическую историю о героине, борющейся за культуру быта, и ее бессовестном женихе, написал известный украинский писатель Иван Семенович Нечуй-Левицкий (1838–1918). Этого автора за душевность описаний природы сравнивают с Иваном Сергеевичем Тургеневым. В его произведениях отразились судьбы крепостных крестьян (о противящийся злу Микола Джеря, тренер школьного пера), мещан, украинской интеллигенции (о роман «Хмари», о интеллектуальный красавец с ямочкой на пухлой нижней губе Павло Антонович Радюк, кошмар моей юности…), семейные конфликты во всей их пестроте, занимательности и ничтожестве (о два классически непохожих брата и две невестки одной классической свекрови…о две ветви рода Кайдашей, неустанно препирающиеся из-за наследственной груши…как своевременно засохла груша, прекратив ваши свары, так пусть не иссохнет вовеки слава сия…) Воспел автор также типы яркие и устойчивые – бабу Параску и бабу Палажку. Признаюсь вам, что меня коробит от некоторых высказываний Ивана Семеновича, с очевидностью не способствующих взаимопониманию и взаимоуважению между разными народами, но я знаю, что сводить значение его творчества к этим высказываниям все же несправедливо.

Всякий некиевлянин, смотревший фильм «За двумя зайцами», запоминает прежде всего Андреевский спуск и Владимирскую горку (с которой виден Киев начала 1960-годов). Но драматическое действие разворачивается на Кожемяцкой улице киевского Подола, проходящей между Старокиевской и Замковой горами. Называется она так в память мастеров-кожемяк, которые здесь жили и работали в княжеские времена. Из этих же мест происходит, видимо, Никита Кожемяка, герой народной сказки («Около Киева появился змей. Брал он с народа поборы немалые, с каждого двора по красной девке…» (С)), славный своим бескорыстным мужеством, удивительным даже и среди сказочных героев: он, как мы помним, победив змея и вызволив высокородную пленницу, не взял за труды праведные совсем ничего – «пошел опять кожи мять…» (С) Судьба чудачит последовательно: одно место, одно имя места объединяют таких разных героев – бескорыстного Никиту и весьма корыстного Голохвостого…

Поэтому и пьеса Нечуя-Левицкого называется «На Кожум’яках». Впрочем, насчет места жительства прототипов у меня есть и другие сведения: авторы культурологического путеводителя «Андреевский спуск» (К: Амадей, 1998) Д. Шленский и А. Браславец утверждают, что усадьба Прониных родителей располагалась на Андреевском спуске в домах №22, 22-А, 22-Б: «Таким образом, Проня Прокоповна является коренной обитательницей Андреевского спуска, а ее дом мог бы стать местом настоящего паломничества» (С, с.128). Как бы то ни было, это один из старейших районов Киева, колыбель традиционного житья-бытья в городском муравейнике. Жанр заячьей истории определяется именно как «комедия из мещанского быта».

Не знаю, как у вас сейчас настроение насчет выпить чаю с бубликами и изюмом на кружевной скатерти с жирным пятном…именно так настраивает меня чтение пьесы про зайцев. Наверное, я все-таки из нее уже «выросла». Поэтому сейчас будет философская мысль для разрядки атмосферы. С удовольствием воскликнула бы я вслед за счастливыми эстетами, что «мещанство» есть «дурной вкус» и презренно. Но увы, оглядывая свою жизнь и развитие собственных увлечений, к сожалению, не могу сказать, что мои вкусы вполне безупречны, а, значит, по отношению к проньской жизненной среде я не имею право на заслуженное высокомерие. На первый взгляд кожемяцкий мир, как он изображен в пьесе, имеет много черт привлекательных: умение жить сегодняшним днем, наслаждаться простыми радостями, постоянство форм быта. Когда мама Прони говорит о своем чепце «И мать моя, и бабка такое носили», я ловлю сея на том, что это меня не возмущает, а умиляет, тем более, что, читая пьесу, там и сям встречаешь детали, которые скоро ушли в прошлое, а для ее персонажей были незыблемыми. Серьезность настоящего, которая стала улыбкой прошлого.

В фильме, как известно, часто появляется Андреевская церковь. Вместо нее в пьесе фигурирует Братский монастырь, находившийся на Подоле и ныне не существующий, а также его чудотворная икона Богородицы. Когда в сцене именин тетки пьют за живых и мертвых, поминают Подольское кладбище на горе Щекавице, не сохранившееся. А большой лаврский колокол, которого боится Голохвостый, страсть невыдуманная: он весил 16 тонн и был отлит в 1732 году тем же мастером Моториным, что и московский «царь-колокол».

Но вот когда Проня Прокоповна категорически говорит без спросу ввалившейся и устроившейся в ее доме выпивать тетке (я не посмотрю, что тетку играет замчеательная актриса Нонна Копержинская): «Тут не кабак!» – ничего не говорите мне, Проня – носительница прогрессивных идей, источник света и свежего воздуха в затхлой темной кладовке. Голосую двумя руками за Проню, несмотря на отдельные недостатки, сообщающие образу героини жизненность.

Звучащее в самом начале фильма утверждение, что события произошли полстолетия тому назад, неверное: фильм 1961 года, а пьеса Нечуя-Левицкого «На Кожемяках» впервые издана в 1875 году. В этой пьесе почти у всех персонажей другие имена. Главная героиня носит царственное имя Евфросина. Фамилия ее не Сирко, а Рябко (ср. в фильме диалог: «Какой я Сирко? (…) Не Сирко, а Серьков. – А по мне хоть и Рябко…») Герой называется Свирид Иванович (а не Петрович) Гострохвостий. Служанка Химка – не веселая невозмутимая девица, а вдова, которая потому и работает на чужих людей, что потеряла мужа.

Помимо Подола в пьесе косвенно присутствует и другой старинный киевский район – Печерск. Вы помните веселую монашку с косами? Понятно, на самом деле это не монашка – в окончательном варианте пьесы, по которому фильм поставлен, сказано, что это «зверху тільки», а так вообще Мерония «живе при монастирі». Печерск – это прежде всего киевские православные святыни, Киево-Печерская Лавра, которая является не только важнейшим духовным центром, но и, разумеется, источником удовлетворения меркантилных потребностей для многих присоседившихся лиц. В первом варианте пьесы «печерских кум» было даже две – Меропия и Магдалина, они печерские мещанки, но бывшие послушницы. По роду занятий персонажи этой категории на каждом шагу демонстрируют исключительное благочестие, впрочем, показное, на чем и основан комический эффект. Замечательная фраза, которой нет в фильме: «Не шепоти так довго над чаркою, бо чарку нетерплячка бере: хоче в другі руки!» (С)

Так как пятиактная пьеса Нечуя-Левицкого считается малосценичной, ее в 1883 году переработал с ведома автора другой известный украинский писатель – Михаил Петрович Старицкий (1840–1904), опытный драматург и один из основателей украинского профессионального театра. Произошло это по поручению «драматичного комітету», то есть литературно-драматического кружка деятелей украинской культуры, созданного, чтобы способствовать распространению и обновлению украинского театрального репертуара. Старицкий часто делал инсценировки или же перерабатывал драматические произведения других авторов. Диапазон тем его творчества также очень широк – тут и история, и мелодрама, и современная драма. Если вас интересует мое предпочтение, то я из того, что знаю, больше всего уважаю у Старицкого драму «Талан» («Талант»), написанную для ведущей украинской актрисы Марии Заньковецкой с использованием эпизодов ее собственной биографии и для того, чтобы иметь возможность выразить ей любовь и признательность. Хотя бы по фильму «В бой идут одни старики» вы знаете популярный украинский романс «Ніч яка місячна, зоряна ясная…» Автор слов – тоже Михаил Старицкий, это его стихотворение «Виклик» («Вызов»), и первая строчка в оригинале немного другая: «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна!» (С) Но по известности и любви у широкой публики «Зайцы» вне конкуренции.

Новая редакция пьесы в четырех актах и с новым заголовком была впервые поставлена труппой М. Старицкого в Киеве 4 ноября 1883 г. (старый стиль), а впервые издана в 1890 году в сборнике пьес Старицкого «Малороссийский театр», но как плод соавторства: «Скомп [онували] Старицький і Левицький». (В 1887 году, уже после театральной премьеры «За двома зайцями», но до публикации текста, Нечуй-Левицкий издал отдельно еще второй переработанный вариант «На Кожум'яках»). Действительно, большинство прославившихся реплик в пьесе принадлежит Нечую-Левицкому, но у Старицкого семейство Сирко ругается куда более энергично. Он же придумал запоминающуюся манеру высказываться главных героев, основанную на суржике. Суржик образуется, когда взращенный на украинской ниве человек пытается говорить на русском языке, которого толком не знает. Например – вспоминаю остроумие своей любимой учительницы – выражение «Следующая остановка – больница», на суржике прозвучит приблизительно как «Следующа останоука – больныця», тогда как правильно по-украински надо: «Наступна зупинка – лікарня». Настоящий украинский язык красив, суржик – смешон, но суржик остро характеризует. Проня и Голохвостый считают такую манеру речи признаком высокой «образованности», которой не обладают, и символом своей причастности к «высшему свету», подобно тому, как мольеровские жеманницы считают признаком лучшего тона преувеличенное изящество. Чтобы вполне оценить впечатление, производимое комедийным суржиком Прони и Голохвостого, нужно, конечно, знать украинский язык и читать/смотреть пьесу в оригинале. А ведь с суржиком еще соседствует красочная брань тетки Секлеты и ее товарок…

Изначально «За двома зайцями» – это комедия социального определения. Центральные образы представляют собою сатирические портреты людей, которые «от мещан отстали, к панам не пристали» (С). И, понятно, вызывает осуждение презрительный отзыв Голохвостого и Прони о взрастившей их среде – «Простота!» Но в большинстве случаев – и в моем тоже – справедливое зрительское негодование не так сильно, как благодарность за то, что смешная парочка их повеселила.

«На Кожум’яках» и «За двома зайцями» издаются как две пьесы разных авторов, однако с непременным упоминанием о родственных связях этих двух произведений. При чтении же очень быстро понимаешь, что это не две пьесы, а две версии одной.

По сравнению со всем известным вариантом Старицкого, Нечуй-Левицкий претендует на больший психологизм, и одновременно все персонажи у него куда более глупые. Вообразите, что, когда Гострохвостый сватается к двоюродной сестре своей невесты, ее мать (Секлита Лимариха, у Нечуя-Левицкого – Горпина Скавичиха) уже знает об его отношениях с Проней/Евфросиной, а объяснение с этой последней происходит уже после теткиных именин, так что Гострохвостый, изъявляя любовь к «образованной» невесте, одновременно должен оправдываться, почему обручился с ее «простой» двоюродной сестрой! Никакой тайны – но чудовищное разоблачение! Конечно, этот шустрый «панич» – такое милое созданье, что все ему кредит дают. При этом первая реакция Евфросининых родителей, когда им сообщают, что их потенциальный зять – изменщик: ах, Боже, как же теперь у нашей доченьки не будет такого замечательного умного мужа! Скромная и красивая героиня, которую у Старицкого зовут Галей, а сначала звали Оленкой, в первом варианте по-страшному влюблена в Гострохвостого, и в финале пьесы сокрушается об его неверности в лучших традициях народно-песенной лирики: вспомни, как ты целовал мои черные брови… Но она связывает с появлением такого образованного ухажера и надежду на перемену судьбы к лучшему. Мать, даром что гордится ею и хочет хорошо устроить в жизни, загоняла ее совсем и замучила.

Кстати, когда Старицкий переименовал колоритную тетку-торговку в Секлиту Лимариху, он создал здесь отсылку к другому персонажу. Существует украинская народная баллада «Лимерівна», в которой мать-пьяница Лимериха (то есть «вдова Лимаря») пропивает свою дочку-красавицу за непривлекательного жениха Шкандибенка. Она-то думала как лучше, а заканчивается все смертоубийством дочери. Точно так же и мамаша в пьесе Старицкого на своих именинах «пропивает навеки» Галю за соблазнительного поганца. Голохвостый, правда, не шкандыбает, а вовсю скачет, но нам дают понять, что только счастливое стечение обстоятельств исключило трагический финал этой линии.

Надо отметить также, что если у Старицкого герой Голохвостый (в списке действующих лиц он именуется «промотаний цилюрник»), называя вещи своими именами, подлец, то у Нечуя-Левицкого он скорее балбес, или человек, не определившийся в своих чувствах. Он тянется то к одной невесте, то к другой, пакостит бессознательно и даже в финале то обещает найти себе шикарных барышень на Липках (то есть в среде аристократии), то грозится погнать Евфорсину с собой под венец под конвоем. Характер Евфросины от характера Прони отличается завистью к красивой, но бедной (и, добавлю, действительно «простой») двоюродной сестре. Роль Прони завершается страданием из-за обманутой любви: «Не за ваші магазини йшла…я…вас любила…» (С), а роль ее предшественницы Евфросины – вспышкой мести: «Я вам докажу, що я неабияка міщанка, з которою можна все витворяти. Я вам не перекупка, не яблушниця, котрій можна в вічі наплювати. Я наплюю вам в вічі. Пху-пху-пху! (Плює в вічі Гострохвостому)»(С).

Из перечисленного видно, что в варианте Старицкого план более прост и ясен, характеры более четко очерчены, порок осужден более решительно, а образ главной героини более приспособлен вызвать зрительское сочувствие. Чтоб вы знали (если только уже не знаете): между фильмом и его непосредственной литературной основой тоже есть несколько разниц. Именно Виктору Иванову, бывшему и режиссером, и автором сценария, принадлежат многие реплики, окрыленные народной благодарностью, такие как «Да, да, но нет!», «Очень, очень и очень!», «Я и в Полтаве найду», «Барышня уже легли и просять», «Дайте мне его за горло подержать!». Зато в пьесе есть некоторые другие, в фильм не попавшие: например, готовясь к встрече любимого мужчины, Проня Прокоповна требует «чімпанцького» и так волнуется, что у нее «Аж пукет по грудях скака!» А влюбленный Голохвастов выражает свою беззастенчивую нежность к Гале, называя ее «пипонька, пуколька моя!» (С) Само собой, в пьесе нет вступления, сцены в пансионе с м-ль Нинон, сцены в иллюзионе (хотя Матильда, «хранцюзька гризетка» – героиня одной из книг, составляющих любимое чтение Прони Прокоповны). Совершенно иначе решена и сцена родительского благословения – всецело достоянием фильма является речь растроганного отца: «Мы, несмотря на ее ангельский характер…» (С) Но в пьесе более подробно разработана тема отношений внутри семейства Сирко, и отношения эти более сложны, чем в фильме: мама строит папу, а Проня – маму. Старицкий добавил одну черту, которая исчерпывающе объясняет, почему так сложилось, и родители Прони безропотно исполняют все дочерние причуды. Не в одном «пенціоне» дело.

Обсуждая возраст Прони, которая – уже вполне зрелая невеста, отец Прокоп Свиридович говорит жене: «Ти уже в таких літах третьою ходила; тільки Бог прибрав» (С). То есть у Прони были еще две сестры, но она – единственный ребенок, оставшийся в живых. (Не кажется ли вам, что эта деталь биографии парадоксальным образом сближает Проню Прокоповну с другой литературной героиней, в остальном так мало на нее похожей? “The earth hath swallow'd all my hopes but she…” (С)

Супруги Сирко являют собою пример семейной идиллии: они жить друг без друга не могут, попеременно изъявляют друг другу нежные чувства и ссорятся. Вы видите, что характер папы Сирка в пьесе отличается от того, что в фильме. Когда-то эту роль в театре исполнял сам виднейший украинский драматург Иван Карпенко-Карый. А в Киеве есть теперь не только памятник Проне и Голохвостому (то есть Маргарите Криницыной и Олегу Борисову), но и памятник Прониному папе, то есть актеру Николаю Яковченко, который в фильме сыграл эту роль. Он сидит на «кружке» возле театра имени Ивана Франко, вместе со своей любимой собачкой.

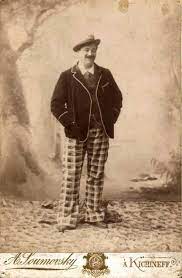

А в роли Голохвостого-вертихвостого блистал известный украинский актер Панас Саксаганский, и достаточно одного взгляда на его фотографию, чтобы понять, откуда взялся костюм Олега Борисова из материи шарлатанской (см. иллюстрацию).

Фильм заканчивается тем, что прогрессивные силы общества исторгают презренного Голохвостого из своей среды путем эффектного броска. Пьеса (оба варианта) заканчивается более просто, но предсказуемо: Голохвостого сажают за долги.

Однако справедливой и прозорливой судьбе было угодно, чтобы не одни кредиторы торжествовали над прохвостом-неудачником, но и Проня Прокоповна испытала заслуженное удовлетворение. И вот раскаявшийся молодожен навеки у ее ног – вблизи ступеней Андреевской церкви на глазах у всех, кто придет прогуляться сверху вниз по славному спуску.

С этим памятником связаны два реальных анекдота. (Уверена, что их куда больше, но я знаю два). Один из них - в том, что, когда его открывали, жила была исполнительница роли Прони, замечательная актриса Маргарита Криницына. И вот она, улицезрев себя в таком монументальном виде, процитировала свою роль: "Сиділа, сиділа, так зате ж висиділа!" (С)

Другой анекдот состоит в том, что памятник поставлен на фоне Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Сейчас я там редко гуляю, но раньше встречала возле Андреевской церкви и на спуске молодоженов, которые разливали шампанское и угощали прохожих – им на короткую радость, себе на прочное счастье. Надеюсь, что большинство из них счастливее Прони Прокоповны…

Свидетельство о публикации №122122200053