Если б Гитлера приняли в художники

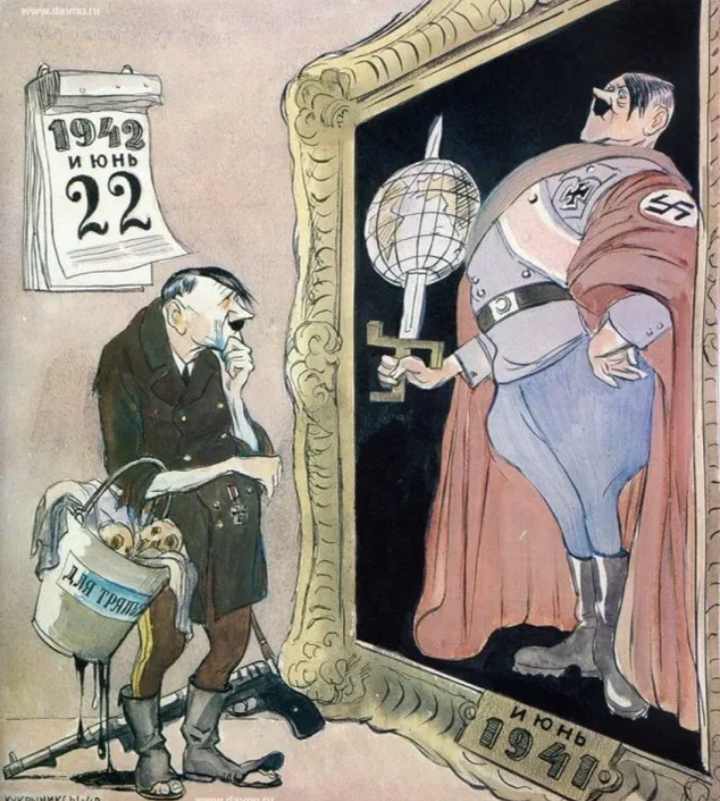

Итак, 1907 год. Вена. Тщедушный юноша с маниакальным блеском в глазах и челкой, которая так и просится под зажим для бумаг, представляет в Императорскую академию художеств свои работы. В мире реальном его ждет унизительный провал. Ректор, брезгливо покосившись на акварельные домики, похожие на склеенные из картона скворечники, изрекает: «Недостаточно души». И история катится по накатанным рельсам к огню, стали и миллионам могил.

Но давайте представим иной вердикт. Ректор, скажем, с похмелья или в порыве экспериментаторского зуда, бормочет: «Талант есть. Технике научим. Проходи, Адольф».

И мир замирает на пороге великой, хоть и несколько унылой, эпохи.

Гитлер-студент – это не Гитлер-ефрейтор. Вместо заучивания тактики пехотного боя он днями и ночами корпит над анатомией человека, которая у него, что характерно, так и не будет получаться. Его люди всегда выглядят так, будто их только что ударило током. Вместо маниакальных речей в пивных – критические разборы в аудиториях.

«Господин Гитлер, ваш «Портрет дамы с собачкой» – это, конечно, мощно, но почему у дамы лицо, как у бульдога, а у собачки – взгляд, полный экзистенциальной тоски?»

«Я вижу суть!– парирует Адольф. – Это символ тщетности бытия!»

Он находит свою нишу. Он становится основателем нового направления – «Депрессивного неоклассицизма». Его картины, в основном, изображают одинокие, безликие здания на фоне гнетущего неба. Критики в восторге: «Гитлер передает онтологическое одиночество современного человека в тисках индустриализации!» Коллеги-художники его терпеть не могут, ибо он на каждом вернисаже пытается прочитать двухчасовую лекцию о деградации современного искусства, начав с импрессионистов.

Главный жизненный кризис наступает у него в 30 лет, когда галерист отказывается выставлять его монументальное полотно «Триумф Воли (к покупке хлеба)». Гитлер в ярости. Но он не идет в политику. Он… меняет галерею. И усы. Те самые усы появляются как эпатажный художественный жест, чтобы «улучшить мимику лица для автопортретов».

Без Гитлера-политика не происходит следующего:

Третий Рейх. Он так и остается названием для его нового, неудачного художественного объединения, которое распадается через полгода из-за творческих разногласий.

Вторая Мировая Война. Вместо нее мир наслаждается Второй Великой Выставкой Европейского Искусства в 1939 году в Мюнхене, где Гитлер с пеной у рта спорит с Пикассо, обвиняя того в «еврейско-большевистском искажении форм».

Холокост. Миллионы людей продолжают жить. Антисемитизм, увы, никуда не девается, но он остается уделом скучных консервативных критиков, которые пишут разгромные статьи про «авангардистскую заразу». Йозеф Геббельс, лишенный своего вождя, становится успешным драматургом, специализирующимся на мелодрамах с плоскими персонажами и пафосными монологами.

Холодная война. Без мощного толчка Второй Мировой для противостояния с США, СССР остается довольно замкнутой, гигантской и слегка параноидальной страной. Коммунизм не экспортируется с танками, а viaраспространяется через скучнейшие журналы соцреализма, которые никто за пределами страны не читает. Джозеф Маккарти становится сенатором, известным своей борьбой с проникновением в американское искусство «депрессивного германского китча».

К 2024 году мир – это скучноватая, но стабильная утопия тоски.

· ЕС (Европейское Содружество Художников) тратит 90% бюджета на споры о том, что считать «подлинным искусством». Германия – его неоспоримый, хоть и вечно недовольный, лидер. Главный продукт немецкого экспорта – меланхоличные сериалы о несчастных архитекторах и черно-белые фотографии заброшенных фабрик.

· Ближний Восток относительно спокоен. Все конфликты давно переведены в плоскость перформансов и инсталляций. Самый страшный теракт – это когда художник из одной страны тайком выставил свою работу в галерее другой, вызвав волну гневных отзывов в арт-журналах.

· США – оплот яркого, коммерческого, поп-арта. Они смотрят на Европу как на музей странных, застрявших в прошлом эстетов. Их главный враг – не Россия, а конкурирующие арт-дилеры из Азии.

· Россия… О, Россия! Без гигантской победы в Великой Отечественной и последующей сверхдержавности, она остается огромной, загадочной страной, известной своими суровыми пейзажистами и писателями-постмодернистами, которые переосмысливают творчество некоего маргинального австрийского художника Гитлера, находя в его дневниках «пророческий пессимизм».

Да, мир избежал огня и крови. Но он погрузился в вечные, ни к чему не ведущие дебаты о форме и содержании. Не было полета Гагарина – был первый перформанс в невесомости. Не было высадки на Луну – была инсталляция «Лунный свет» в парижском метро.

Человечество, лишенное глобальных катаклизмов, сошло с усталости. Величайшей трагедией века считается случай, когда при перевозке картины Гитлера «Одинокий маяк №47» грузчик поставил на нее ящик с шампанским, оставив вмятину.

И где-то в Вене, 95-летний, всеми забытый мэтр Адольф Гитлер, пишет мемуары под названием «Моя борьба… с критиканами». Он смотрит на свой последний автопортрет, на эти знаменитые усы, и тихо ругается, что желтый цвет вышел не тот. И в этот момент по всем новостям передают сенсацию: американцы разработали новую ядерную бомбу, способную уничтожить планету.

Старик фюрер откладывает кисть и злобно шипит в пустоту: «Я же говорил! Все это декадентство ни к чему хорошему не приведет!»

Благодарю за понимание! Заглядывайте ещё! Подписывайтесь! Лайкайте! Репостуйте! Берегите себя! Не всё потеряно!

Сбор здесь - https://t.me/real_nost

Свидетельство о публикации №125101101959