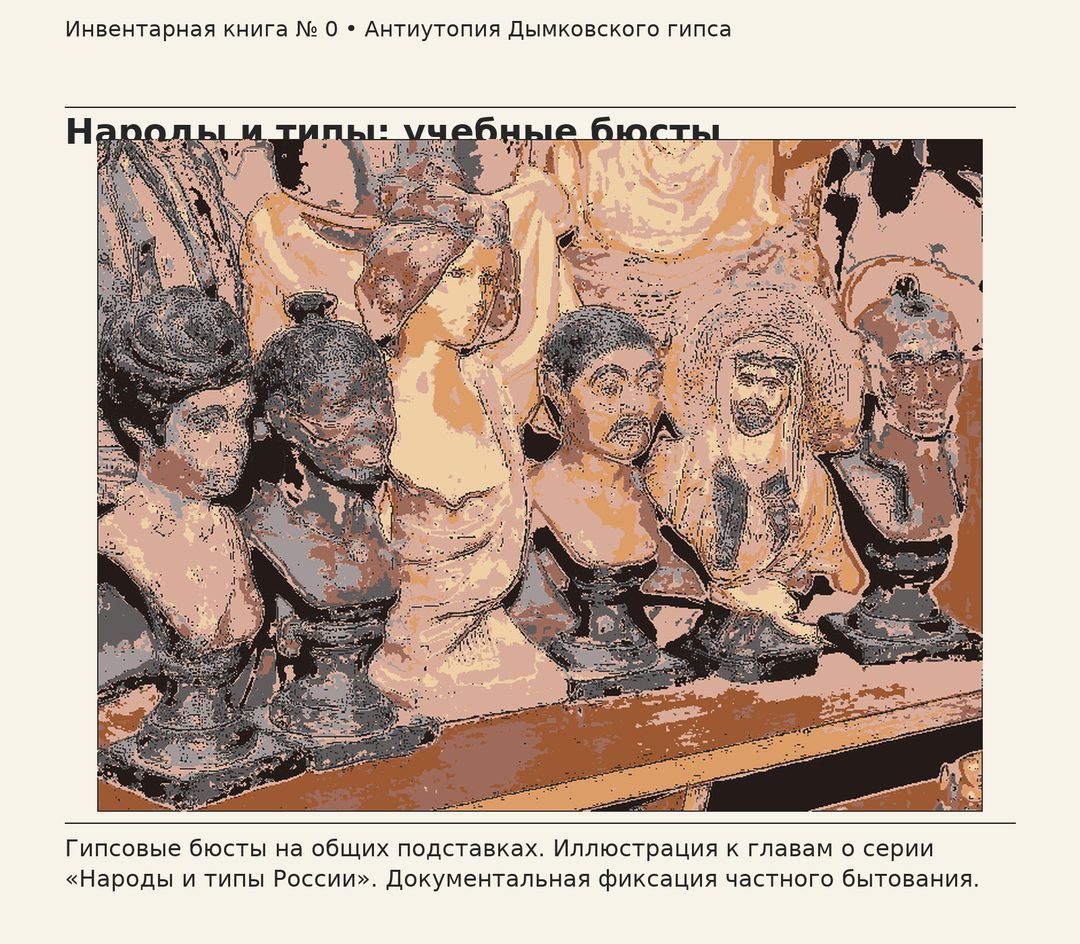

Инвентарная книга 0 антиутопия Дымковского гипса

Дисклеймер. Все персонажи вымышлены, совпадения случайны. Текст не является утверждением фактов о конкретных лицах или организациях

Иногда кажется, что мир начался не с I века до нашей эры, а с первого века «окончания» нашей эры. Так проще вести учёт: всё, что было до — «предыстория», всё, что после — «рационализация». В ведомственных графах прошлое любит короткие формулировки.

Гипсовый промысел в слободе Дымково существовал задолго до привычных всем «свистулек» и мифических «шар;шей» — глиняных шаров, которые старые рассказы приписывали Вятке щедрее, чем это выдерживает здравый смысл. В начале XIX века на городской площади поднимался Александро-Невский собор: торжественно заложен 30 августа 1839 года епископом Вятским, возводился «на добровольные пожертвования» в память о визите императора Александра I в 1824-м. Городской голова Машковцев предложил храм в честь государева святого, а проект поручили ссыльному академику Александру Лаврентьевичу Витбергу — тому самому, что стоял у истоков первой попытки возвести Храм Христа Спасителя в Москве. По семейным ведомостям и бригадным спискам каменщиков, на таких стройках — как и на других храмах Вятки — работали дед и отец будущего мастера И. П. Короваева. Это знали в мастерских, это помнила пыль. Но в 2025 году, как ни странно, этого почти не знает город, который теперь зовут по-другому.

Историческая ценность гипсовых скульптур — не в «сентименте», а в непрерывности ремесла: от храма к мастерской, от формы к дому, от постамента к столу, где ела семья. Для некоторых министерств непрерывность — неудобная величина: её трудно уложить в квартальный отчёт. Поэтому в один век запускали фабрики «нового народного творчества», а в другой — вывозили старое «ввиду морального износа». Гипсовый, каповый и прочие промыслы списывали в тень; взамен производили кумира, удобного для плаката. Мы называем это «планом».

Крот уже знал, что на чердаке — склад памяти. Он знал цену «первой пробы»: тысяча за икону, пять тысяч за бюст у местного антиквара. Сумма показалась ему оскорбительно маленькой для той тишины, что он вынес в мешке. Он ещё раз пересчитал свои доводы и сделал, как делают люди новой эры: вооружился интернетом.

На профильном форуме по фарфору он зарегистрировался коротко и уверенно. В графе «о себе» написал ничего. В графе «предмет» показал всё. Фотографии — скупые, впритык: общий постамент, «бельё», роспись, клеймо. Подпись: «Что стоит?)))». Три скобки — вежливость новой торговли.

Ответы пришли быстро. «Столичные» узнали «музейную историю» по первому же фото. Несколько человек — настойчиво, с разными степенями вежливости — советовали «несите в местный музей». Он ответил правильно, как отвечает рынок: «В музей понятно, но мне нужны деньги». На это у любых музеев всегда есть тишина.

Пока он ждал, часть успел сдать местным скупщикам старья: мелочь, «бельё» без пары, формы не по размеру — всё за «не очень большие» деньги. Ему не понравилось, как быстро исчезают вещи, когда они не попадают в историю. Он снова открыл форум.

Так появился Кирилл — собирающий, покупающий, аккуратно задающий вопросы человек из крупного города. Кирилл предложил просто: «За 70 скульптур — 900 000». Цифры легли, как плитка на вокзальном полу: ровно, холодно, рационально. Крот посмотрел на экран и почувствовал привычное покалывание крапивы в пальцах. 900? Он взял калькулятор у себя в голове, провёл им по «белью», по росписи, по двойным постаментам, по клеймам, по тому самому морскому бюсту, который когда-то вернул ему детскую карту морей. Получилось «мало».

Он напечатал: «935 000».

Это была не торговля — это была процедура. Один человек проверял, может ли второй назвать сумму, не дрогнув. Второй человек проверял, слышит ли первый тишину «склада памяти». Между ними лежал город, который когда-то строил собор на пожертвования, а теперь собирал ленту комментариев в чужом интерфейсе.

Кирилл ответил коротко: «Ок». Иногда история сдвигается не от «манифеста», а от двух букв. Дальше всё пошло по регламенту: упаковка, бечёвка, бумажки на узлах, «пломба сохранности», список — пара к паре, бюст к бюсту, «прочее» к «прочему». Водитель получил адрес в центр. Мы называем эту часть сюжета «Плановый вывоз».

.........

На складе у реки, где когда-то сортировали лес, теперь сортировали тишину. Крот стоял у ворот и следил, чтобы не задевали роспись. Нежность — парадоксальный спутник тех, кто вычитает прошлое из настоящего. Он чувствовал в кузове, как глухо отзывается общий постамент. Постаменты не любят одиночества; им нужны те, кто на них будут стоять.

В документах груз значился «гипсовые изделия, декоративные». В телефоне он назывался «Короваев». В голове — «сумма». В книге — «единицы». В городе — «пустота», куда ещё вчера входил человек и видел — лица.

Когда машина тронулась, он вспомнил, что «в начале эры окончания» у каждого вывозимого предмета есть код, по которому его когда-нибудь могут вернуть. Только никто не возвращает то, о чём не знает. А город — не знает. Он смотрел на грязный борт, на воздух, который резал утро, и считал по памяти: 70 штук, 935 000, из них дорога, упаковка, комиссионные, остаток — на следующий рейс.

Он не чувствовал вины. Он чувствовал процедуру. Вина — не графа; процедура — графа. Там ставят печати.

...........

В нашем архиве есть раздел «Обоснование ценности». Он обычно пуст. Туда приносят письма, где просят «содействия» или «разрешить лицезреть». Туда же кладут газетные вырезки про собор, который не дожил, потому что «не вписался в плановый контур города». Туда я подшиваю ксерокопии форумных переписок — без адресов, без фамилий, только с цифрами и датами. Это тоже хроника: язык, на котором говорила эпоха «учёта», пока в домах ещё стояли вещи «памяти».

Крот закрыл ворота. Внутри остались остатки обёрточной бумаги, белая пыль на доске и узкая тропа от двери к столу, которую никто не заметит, кроме тех, кто умеет читать тени. Он провёл ладонью и собрал на коже крошку. Гипс хранит лето лучше памяти. Он сдул пыль в сторону реки.

Груз ушёл в столицу. Это формулируется просто, ровно, безучастно. «Партия уникальных гипсовых скульптур уехала в центр». В городе стало тише. Тишина — удобный материал: ею удобно забивать пустоты в отчётах.

По дороге домой он поймал себя на смехотворной мысли: что если поставить у воды табличку «Здесь был плановый вывоз»? Табличку всё равно сорвут. Но ветер иногда помнит лучше металла.

........

Из Инвентарной книги №0

Запись 2013/ПВ-1: «Предмет: партия 70 ед. Состояние: упаковано, опись приложена. Получатель: Центр. Основание: плановый вывоз. Комментарий: клейма «Мастер И. П. Короваев» встречены множественно; морской бюст — в числе отправленных».

Запись 2013/ПВ-2: «Рекомендации сторонних лиц: “в музей”. Решение держателя: “нужны деньги”. Итог: 935 000 за 70. Ожидаемость: высокая. Социальная польза: не подтверждена».

Примечание составителя: Иногда кажется, что век начинается с окончания. Но предметы — не века: у них нет начала и конца, у них есть возврат. Мы ведём учёт не потерь, а маршрутов. Где нет учёта, нет и потерь. Где нет маршрутов — нет и возвращений.

Я ставлю точку. Точка катится по строке и становится печатью. Печать — единственное, что у нас по-прежнему круглое. Всё остальное сделано под углом, чтобы легче было выносить.

Свидетельство о публикации №125081801891