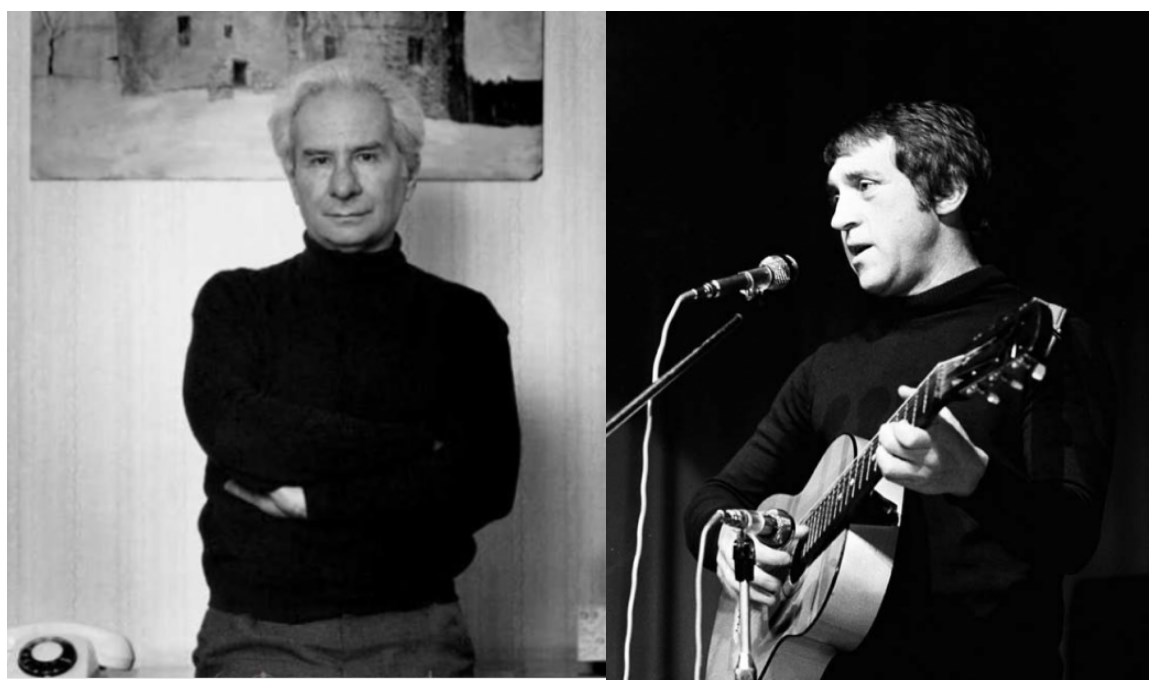

Александр Володин и Владимир Высоцкий

И вместо скачки – нудный стипль-чез,

И грязь сошла с размоченной палитры,

И кислород из воздуха исчез.

(В. Высоцкий)

Александр Моисеевич Володин (наст. фамилия – Лифшиц) (1919–2001) – легендарная личность в истории советского театра и кино.

…Саша родился в Минске, а театром увлекся в детстве в Москве, живя в семье дяди-врача. Вероятно, увлечение произошло под влиянием старшего брата Абрама – актера Студии А. Дикого. В 1939 году Лифшиц поступил на театроведческий факультет ГИТИСа, но через два месяца получил повестку в армию.

В годы Великой Отечественной войны Александр служил связистом гаубичного артиллерийского полка и сапером, участвовал в боях на Западном, позже на Белорусском фронте, дважды был ранен. Боевые подвиги защитника отмечены медалью «За отвагу».

После демобилизации Володин не вернулся в ГИТИС – он поступает на сценарный факультет Института кинематографии, ВГИКа (мастерская Е. Габриловича). И сразу становится легендой среди студентов.

Его остроумные произведения – рассказы и очерки публикуют московские и ленинградские журналы и альманахи. Учебу молодой человек, уже взявший себе псевдоним Володин (в честь родившегося сына, названного Владимиром), окончил в 49-м, тогда же Александр Моисеевич становится редактором, а затем и сценаристом на Киностудии «Леннаучфильм», в середине 50-х – старшим редактором и членом Художественного совета «Ленфильма». Параллельно с работой в кино, Володин пишет «серьезную» прозу, а также пьесы. Их заметили и ставят режиссеры столичных и провинциальных театров. Позднее драматург почти все свои произведения переделает в сценарии, по которым будут сняты любимые не одним поколением зрителей фильмы «Звонят, откройте дверь» (1965), «Старшая сестра» (1966), «Портрет с дождем» (1977), «Пять вечеров» (1978), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Осенний марафон» (1979), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Назначение» (1980), «Графоман» (1983), «Настя» (1993) и другие. Поэтому Александра Моисеевича и знают в основном как киносценариста.

Но только искушенным поклонникам творчества Володина известно о том, что помимо сочинения драматургических произведений он еще и великолепный, интересный поэт «эпохи Возражения», остроумный прозаик и дерзкий кинорежиссер (Александр Моисеевич зачем-то снял откровенно слабую картину «Происшествие, которого никто не заметил» (1967), разумеется по собственному сценарию).

В конце 50-х, еще до знакомства с Владимиром Высоцким, Александр пытался ухаживать за будущей женой поэта, тогда – студенткой сценарного факультета Института кинематографии Люсей Абрамовой. «Красивая, изящная начинающая актриса, признанная «мисс ВГИК», мгновенно попала в поле зрения мужчин всех возрастов. Мало того, что в нее перевлюблялись почти все ее однокурсники по институту, а выбирать было из кого: Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Александр Митта (Рабинович), Андрей Смирнов и Андрон Кончаловский… Так еще бесконечно увивались и другие поклонники: драматург Александр Володин, художник Гера Левкович, молодой питерский актер Владимир Карасев.

Но самая трагичная любовь произошла у любимого ученика Михаила Ромма – Владимира Китайского. Из-за неразделенной любви к Абрамовой молодой человек совершил непоправимое: свел счеты с жизнью». (Интернет-сайт «Дзен» dzen.ru, страница «Наедине с кумиром», 20 декабря 2023 г., «С самого начала было понятно роман Людмилы Абрамовой с Владимиром Высоцким не будет легким», глава «Детство».)

К счастью или сожалению, амурные похождения драматурга закончились безрезультатно.

Перейдем к основной теме этой главы. Знакомство Володина с Высоцким состоялось весной 67-го года. Наиболее ярко описал встречи и отношения Александра Моисеевича с Владимиром Семеновичем петербургский биограф барда Лев Годованник в книге «Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого» (2011). В ней Лев Борисович раскрывает не только причины знакомства поэта и драматурга. Из главы «"Куда мне бежать от шагов моего Божества…", Или как Высоцкий не стал автором фильма» узнаем: «В 1967 году в Ленинграде случился самый невероятный, с моей точки зрения, случай, связанный с творческой биографией Владимира Высоцкого. Знаменитый советский драматург Александр Володин отказался написать сценарий по идее Высоцкого, мотивируя это тем, что его смутила популярность поэта. При этом Володин попросил Высоцкого не мешать своим пением его сыну готовиться к экзаменам.

Как говорится: хотите – верьте, не хотите – как хотите.

«Женщина звонит по телефону мужчине и заводит с ним разговор на интересную тему. Разговор увлекает обоих, женщина перезванивает еще и еще, мужчина заочно в нее влюбляется, просит о встрече, но женщина не соглашается. Она снова звонит, они снова увлекаются беседой, он снова просит встретиться, она снова отказывается. И вдруг мужчина, благодаря какой-то случайности, узнает, что его таинственная собеседница сидит за соседним столом в заведении, где, оказывается, они вместе работают. Она давно влюблена в него, но он не подозревает об этом и на работе вообще ее не замечает…»

Такую идею, по словам Володина, Высоцкий принес ему в мае 1967 года. С ним был некий молодой человек, представившийся режиссером, они вдвоем убеждали драматурга написать по этой идее сценарий, чтобы потом появился фильм «для двух актеров» – мужчины и женщины. Во время нашей встречи в 1991 году Володин считал, будто речь шла о Высоцком и Марине Влади.

Правда, из знаменитой книги Марины «Владимир, или Прерванный полет» (советское издание, 1989 г. – А. С.) следует, что они (Высоцкий и Влади. – А. С.) познакомились только в начале 1968 года. Но Александр Моисеевич был убежден: события развивались в мае 1967-го. Такого же мнения придерживалась и жена драматурга, Фрида Шалимовна. Привязку к дате они вполне правдоподобно замотивировали: их сын несколько недель спустя женился, а в тот момент, когда развивались события, готовился к экзаменам весенней сессии дома у родителей. Рискну предположить, что словосочетание «Марина Влади» появилось в этой истории намного позже, когда в умах большинства Высоцкий стал прочно ассоциироваться именно с этой женщиной. А сюжет, с которым он пришел к Володину, был просто романтическим – про мужчину и женщину. Впрочем, для данной истории вопрос о том, в каком году она произошла и какую женщину имел в виду Высоцкий, – исключительно третьестепенный.

Володин отказался писать такой сценарий. Мне он объяснил это двумя причинами.

Во-первых, по словам Александра Моисеевича, очень похожий сценарий к тому времени уже якобы был написан неким азербайджанским автором. Более того, якобы сценарий этот появился не просто так, а по мотивам изданной книги.

Вторую причину Володин обозначил самокритично: «Моя собственная глупость». Драматург рассказал мне, будто не мог себе представить, что будет писать сценарий для «самого» Высоцкого!

– Для меня это была недосягаемая величина, и я не мог представить, что напишу не хуже, чем он хочет, чем он может сыграть, – сказал мне Александр Моисеевич.

По словам драматурга, Высоцкий долго его уговаривал и даже сказал, что готов петь сколько угодно – лишь бы согласился.

Дальше события, как следует со слов Володина, развивались самым необычным образом. Как раз в тот момент в одной из комнат квартиры, где жили тогда Володины, сын Александра Моисеевича вместе с приятелями готовились к экзаменам – они заканчивали 4-й курс университета. Драматург рассказал мне, как он предложил Высоцкому спеть не для него, а для ребят, которым это будет очень приятно. Высоцкому удалось спеть только четыре песни, после чего Володин попросил его прекратить пение, чтобы не мешать молодежи готовиться к экзамену. Правда, мне Володин сказал, будто эта просьба была связана не с необходимостью срочной учебы, а с чувством неловкости, которое он испытывал перед Высоцким из-за того, что тот поет, а он, Володин, все равно не сможет выполнить его просьбу.

Рискну предположить: это единственный в ленинградской биографии Высоцкого случай, когда его попросили прекратить петь.

Кстати, до общения с Александром Володиным мне довелось поговорить с его супругой, Фридой Шалимовной. Она данный эпизод тоже вспомнила, но рассказала о нем с подчеркнутым равнодушием: мол, Высоцкий действительно приходил, действительно просил написать сценарий, но муж отказал, потому что такой сценарий уже имелся. «Пение для студентов» женщина трактовала тоже приземленнее: мол, Высоцкий привык, что за свои песни мог получить все, что угодно, – вот и пел…

В общем, нельзя исключать, что про вторую причину (чувство неловкости из-за «величия» Высоцкого) Володин сказал мне из дипломатических соображений. В 1991 году, когда мы с ним встречались, рассказывать о Высоцком не восторженно считалось неуместным. Опять же, в 1967-м Высоцкий еще не пользовался той грандиозной популярностью, как, например, в 70-х.

Интересно, что Володин утверждал, будто та встреча вообще была первой его встречей с Высоцким – якобы раньше они знакомы не были, а Владимир Семенович позвонил, воспользовавшись оказией, – как раз в те дни Театр на Таганке гастролировал в Ленинграде. Такое, в общем, вышло неожиданное знакомство.

Кстати, Высоцкий никакого зла после этого на Володина, судя по всему, не держал. Уже несколько лет спустя, когда Александр Моисеевич проживал в Москве и встретил его после одного из спектаклей в Театре на Таганке, тот предложил подвезти его до дома. Драматург в 1991 году с содроганием рассказал мне, как Высоцкий лет 15 назад отвез его домой «с бешеной скоростью».

«Высоцковеды» назвали бы происшедшее «домашним концертом Высоцкого», но у меня язык не поворачивается прицепить к данному событию такое название. По-моему, рассказанная Александром Володиным история вообще имеет чисто случайное отношение к ленинградской биографии Высоцкого – просто так сложилось, что Володин подвернулся Высоцкому именно в Ленинграде. Ни к чему хорошему это, как мы видим, не привело».

Еще пара – на этот раз журналистских – интерпретаций воспоминаний драматурга: «В конце 60-х Владимир Высоцкий побывал дома у Александра Володина. Предварительно позвонив по телефону он приехал вместе с «молодым режиссером» – с кем именно, драматург по прошествии четверти века припомнить не смог.

Рассказывая об отношениях с Булатом Окуджавой и Владимиром Высоцким, А. Володин сожалел о своей застенчивости: «Я по своей собственной вине, по своему собственному идиотизму ухитрился сделать так, что с ними обоими встречался очень редко. Я до такой степени стеснялся этих людей, что когда Булат приезжал в Ленинград и звонил, я придумывал причину, чтобы избежать встречи…»

…Александр Моисеевич провел гостей – Высоцкого с режиссером – на кухню. Высоцкий сразу начал деловой разговор – попросил написать сценарий для него и для Марины Влади. (В том, что именно для М. Влади, А. Володин не уверен.)

– Просьба ошеломила меня. Писать – для него!? «А если не получится?» – «Получится!»

В основу сценария драматургу предлагалось положить сюжет, который Высоцкому… приснился, и который был Володину… известен. Двумя днями раньше он совершенно случайно прочитал в «Литературной газете» рассказ азербайджанского писателя Анара. Рассказ один к одному совпадал с тем, что рассказывал Владимир Семенович. А. Володин объяснил ситуацию и высказал сомнения по этому поводу: «Получиться-то, может, получится, но не будет ли смахивать на плагиат…» – «Да нет же! Все это мне приснилось!..» – клялся Владимир Высоцкий.

Похоже, сюжет был из тех, что витают в воздухе.

В соседней к кухне комнате старший сын хозяина квартиры вместе с товарищами готовился к последнему университетскому экзамену.

– Ну хотите, я буду петь для ребят – хоть до утра! – И Высоцкий пошел к студентам и стал петь.

Александр Володин не решился писать сценарий. Мало того. Где-то песне на пятой – шестой он прервал Высоцкого: «Володя, хватит! Ребятам надо заниматься…»

Высоцкий не обиделся – попрощались они сердечно. После ухода гостей молодежь набросилась на сердобольного Александра Моисеевича: «Какие экзамены, когда живой Высоцкий!..»

Много позже, Владимир Семенович припомнил Александру Володину этот случай, усмехнувшись он сказал: "Знаешь, это был единственный раз в моей жизни, когда меня попросили больше не петь. Обычно просят: еще и еще!.."» (В. Желтов, «Короткие встречи. Прерванный "концерт"», «Стрела» (г. Санкт-Петербург), № 28 (106), июль 1998 г.)

«В конце 60-х в Ленинград домой к Александру Володину приехал Владимир Высоцкий с неким молодым режиссером. Александр Моисеевич провел гостей на кухню. Высоцкий сразу перешел к делу – попросил написать сценарий для него. «А если не получится?» – взглянул Володин на Высоцкого. Тот ответил: «Как не получится? Получится!» В соседней к кухне комнате сын хозяина квартиры Володя вместе с товарищами готовился к университетскому экзамену. «Ну, хотите, я буду петь для ребят – хоть до утра?» – произнес Высоцкий и пошел к студентам петь. Александр Моисеевич не решился писать сценарий. Где-то после шестой песни зашел к ребятам в комнату и сказал Высоцкому: «Володя, довольно! Ребятам надо заниматься…» Много позже Высоцкий припомнил этот случай Володину. Усмехнувшись, он сказал: "Знаешь, Шура, это был единственный раз в моей жизни, когда меня попросили больше не петь…"» (Б. Пипия, «Лицо без маски», «Независимая газета», 2 февраля 2002 г.)

А вот как выглядят воспоминания Александра Моисеевича в оригинальной записи интервьюера: «Однажды мне сказала жена, что звонил Высоцкий. Я не поверил. Это был, с моей точки зрения, человек другого, если можно так выразиться, высокого мира. Потом он звонил еще раз, но меня опять не было дома. Наконец, дозвонился и сказал, что хочет зайти поговорить. Очень хорошо помню, что меня это взволновало необычайно.

Высоцкий пришел не один – с каким-то молодым режиссером. Мы сидели на кухне, и он меня уговаривал написать сценарий, идею которого придумал сам. Это должен был быть фильм для двух актеров: для него и, как я понял позже, для Марины Влади.

Идея заключалась в следующем: женщина звонит по телефону мужчине и разговаривает с ним. Она говорит очень умно и красиво. И так несколько раз. Мужчина просит о встрече, а она все время отказывается, но продолжает звонить. Проходит какое-то время, и он случайно узнает, что эта женщина работает вместе с ним, сидит где-то за соседним столом. То есть он ее просто не замечал.

Так получилось, что я тогда Высоцкому отказал. К сожалению, почти такая же повесть уже была. Ее написал один азербайджанский автор. Но это была не основная причина моего отказа. Дело в том (до сих пор раскаиваюсь в собственной глупости), что я не мог представить себе, что буду писать сценарий для самого Высоцкого! Он был для меня недосягаем, и этого барьера я никогда не преодолел. Тогда казалось, что ни за что не смогу написать так хорошо, как он это сможет сыграть.

Когда стал отказываться, Высоцкий сказал, что будет петь, сколько я пожелаю, хоть до утра. Я снова отказался, но он продолжал настаивать. Мне стало очень неловко, и я тогда попросил его спеть для ребят, которые сидели в соседней комнате.

Дело в том, что это было начало июня 1967 года, мой сын заканчивал четвертый курс университета и как раз с друзьями готовился к какому-то экзамену.

Высоцкий прошел в эту комнату и спел четыре песни: «Это был воскресный день…» («Рецидивист». – А. С.), «На границе с Турцией…» («Песня о нейтральной полосе». – А. С.), «Хоть бы облачко…» («Попутчик». – А. С.) и «В королевстве…» («Про дикого вепря». – А. С.). Он, наверняка, пел бы еще, но я его остановил, сказал, что ребятам надо заниматься, так как мне было очень стыдно, что все равно ничего не смогу ему сделать.

Это, пожалуй, был единственный случай в его жизни, когда его попросили больше не петь.

Высоцкий ушел, а я потом подумал, что надо было написать для него сценарий по повести того самого азербайджанского автора…

Таганка всегда была моим самым любимым театром. Я хорошо знаком с Юрием Петровичем Любимовым и, когда бывал в Москве, всегда заходил туда. Я видел все спектакли с участием Высоцкого, кроме «Преступления и наказания», и больше всего мне понравился «Вишневый сад».

В последний раз я встретил Высоцкого во дворе Таганки. Он, видимо, уже забыв про наш разговор, предложил воспользоваться его машиной, чем очень меня удивил, потому что, в общем-то, мы близко не были знакомы. То есть совсем незнакомых людей для него просто не существовало: его знали все, и он сам прекрасно знал об этом». (Запись и литературная обработка Л. Годованника, 4 ноября 1991 г.) (Л. Симакова, «Он написал портрет эпохи. (К 55-летию со дня рождения Владимира Высоцкого)», «Подмосковные Известия», 23 января 1993 г.)

По всей видимости, Александр Моисеевич не выдумывал, говоря о том, что Таганка была его «самым любимым театром». Володин мелькает, запечатленный в театральной кинохронике. На сохранившихся черно-белых кадрах под названием «Москва, 23 апреля 1974 года. 10-летие Театра на Таганке» актеры Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Иван Дыховичный, Леонид Филатов, Виталий Шаповалов (гитара) и режиссер Юрий Любимов во главе с запеваюшим Валерием Золотухиным в фойе театра исполняют положенное на музыку стихотворение Александра Пушкина «Дорожные жалобы» («Долго ль мне гулять на свете…»). Весело слушают их приглашенные гости: актеры Владимир Этуш, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, режиссер Евгений Симонов, композитор Альфред Шнитке, драматург, сценарист, писатель и поэт Александр Володин… Вместе с гостями выпивают-закусывают не задействованные в пении актеры Нина Шацкая, Готлиб Ронинсон, Семен Фарада (Фердман), Юрий Смирнов (Таунбарт), Вениамин Смехов (Гедройц), аплодирует происходящему улыбающаяся красавица Наташа Сайко, стоит в прекрасном платье среди зрителей в фойе и чудесная Леночка Прудникова…

В конце 1981 года драматург в числе других принял участие в расширенном заседании Художественного совета Театра на Таганке. посвященном обсуждению репетиции поэтического спектакля, посвященного жизни и творчеству поэта и актера.

Александр Володин произнес на худсовете следующий спич: «В этом театре время от времени происходят поступки. Таким поступком является сейчас поэтическое представление «Владимир Высоцкий». Этого спектакля ждут очень многие. Очень сложно было решиться на такой поступок. Высоцкий создал собственный богатый мир. Придет время, и нашу эпоху будут изучать по приметам его мира, созданных им образов. У него есть истинная трагичность и подлинная веселость. Не смешочки с игрою, а игра с горечью и со смехом. Когда слушали Высоцкого, то слушали его как бы от себя – «да, это про меня», – думал каждый. (Нам не известно, слышал ли А. Володин песню Высоцкого «меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел "Охоту на волков"», песню, которую предполагалось использовать в спектакле, но Любимов все же не решился, и она звучала только на репетициях, не будучи включенной даже в направленный на утверждение текст сценария. Однако здесь оратор дословно цитирует текст песни: «Ведь это ж про меня, про нас, про всех, какие к черту волки!» – Ред.)

Для одного – «постою на краю!», для другого – смешное, для каждого – свое. На своих концертах Высоцкий всегда отделен рампой от зала, – он и аудитория, он кто-то. В спектакле актеры вынесли на сцену то, что было для них личным, – я не могу думать и говорить это от себя, – и Губенко, и Золотухин, и Демидова… А раз для меня это может быть своим, то каждый зритель находит в себе Высоцкого, Высоцкий сливается с залом. Творчество Высоцкого очень метафорично. И ваш театр метафоричен. Пустые кресла на сцене – сильнейшая метафора. Каждый воспринимает ее по-своему. Для меня это стулья, оставшиеся пустыми после войны – на них могли бы сидеть те, кто не вернулся. Артисты вполне могли бы спеть для этого пустого партера – для тех, кто не вернулся с войны.

Мне не нравится, когда называют Высоцкого поэтом-песенником. У меня ощущение, что это высокая классическая поэзия. Такое количество игры слов… Кажется, что невозможно уместить столько рифм. Его трагические стихи сравнимы по глубине со стихами Тютчева. Спектакль раскрывает Высоцкого как поэта. Зрители должны встретиться с поэзией Высоцкого, с чувством, с мыслями…» (Интернет-сайт «Лаборатория по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра ХХ–ХХI вв.» hum.hse.ru, «Стенограмма заседания Художественного совета (расширенное заседание от 31 октября 1981 года, посвященное обсуждению репетиции поэтического представления «Владимир Высоцкий»)».)

Присутствовавший на этом же заседании худсовета молодой театральный режиссер-стажер Ефим Кучер восхитился словами, произнесенными драматургом. А в предоставленном слове Ефим Соломонович произнес: «Александр Моисеевич Володин говорил о спектакле-поступке». (Интернет-сайт «Лаборатория по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра ХХ–ХХI вв.» hum.hse.ru, «Стенограмма заседания Художественного совета (расширенное заседание от 31 октября 1981 года, посвященное обсуждению репетиции поэтического представления «Владимир Высоцкий»)».)

Александр Володин, сам человек театральный, близкий к театру, имел собственное мнение не только о спектакле, посвященном поэту, но и о театральных ролях, работах Владимира Семеновича на сцене. Драматург признавался: «Я видел все спектакли с участием Высоцкого, кроме «Преступления и наказания», и больше всего мне понравился "Вишневый сад"». (Запись и литературная обработка Л. Годованника, 4 ноября 1991 г.) (Л. Симакова, «Он написал портрет эпохи. (К 55-летию со дня рождения Владимира Высоцкого)», «Подмосковные Известия», 23 января 1993 г.)

О постановке режиссером Юрием Любимовым шекспировской драмы «Гамлет» (1971) и Владимире Высоцком, исполнителе главной роли принца Датского в ней, Володин говорил на встрече со зрителями и читателями, состоявшейся 30 ноября 1982 года в актовом зале института «Энергосетьпроект» (г. Ленинград). Встреча была посвящена разговору об Окуджаве и Высоцком.

«…Тема его Гамлета… «Гамлет» – странная пьеса. Шекспир был поэтом, кроме того, что был драматургом, поэтому он ведет, ведет сюжет, а потом вдруг его захватит что-то, он как запузырит стихи вдруг – куда-то в сторону! А потом люди разбираются:

– Так он что, безвольный?

– Да, да, безвольный. Вот же он сказал!

– Нет. Он волевой. Он просто хочет точно выяснить, кто убил отца.

– Вот же он сказал…

– Нет, он же сказал, что…

И каждый актер может найти себя, свое. Что нашел Высоцкий? Хорошо бы без убийства! Хорошо бы как-нибудь не убить бы! И вот он убил Полония. Мне всегда было это противно. Что получается? Его отца, короля, убили – и это значит, что надо мстить? Караул, так сказать, мать башмаков не износила, а сам убил Полония! Полоний не король, но ведь он отец Офелии! Ей-то каково? Нет, ах, тут мышь, ха-ха! Несчастный, подлый!

Что делает Высоцкий?

Он жалеет его безумно! Он с такой тоской говорит – это убийство невольное! Он убил, когда он весь против убийства! Как он это, с какой болью он это говорил! Этот монолог «Быть или не быть» про что? Не лучше ли умереть самому – чтобы не убивать. Как бы не убить! – вот тема его… Так. Смотри его стих «Мой Гамлет» (его стих о себе):

А мой подъем пред смертью есть провал.

Офелия! Я тленья не приемлю,

Но я себя убийством уравнял

С тем, с кем и лег в одну и ту же землю.

Я – Гамлет, я насилье презирал,

Я наплевал на датскую корону,

Но в их глазах – за трон и глотку рвал,

И убивал соперника по трону.

Что сделал Любимов? У него Гамлет не такой, который рожден драться, разбираться в том, кто виноват. Он только что из университета. Он студент, он еще юный. Любимов посадил рядом мальчика с флейтой – это детство его, он рожден для поэзии и любви, а осужден на ночное кровавое дело. Он здесь – человек Возрождения. Там поразительные сцены, он учит актеров, как играть! Он актер! («Мы бы, – говорит Актер, – взяли тебя в труппу с половинным окладом».) И Высоцкий – актер. Его Гамлет поэт – он же пишет им целую сцену, и хорошую сцену (это же Шекспир сочинил!). И Высоцкий – поэт. Гамлет философ… А Высоцкий? Он умен, как дьявол, иначе он ничего бы этого не написал.

Высоцкий – человек Возрождения – играл человека Возрождения! Вы знаете, есть такие дегустаторы искусства, я их так называю, – они очень хорошо знают (они водятся среди критиков, театроведов, литературоведов), что уже ушло в прошлое: «Ц-ц-ц! Нет, это вчерашнее! Ц-ц-ц! О, вот это вот – сегодняшнее! Ц-ц! О, вот это вот – завтрашнее!» И они не посмели к нему подступиться, потому что он был впереди времени, время говорило его голосом, а не он поспевал за временем. И не смогли, не сумели тронуть и указать, каким он должен быть, каким он должен был играть Гамлета или как он должен был писать стихи (правда, про стихи нельзя было писать…).

Высоцкий как-то выкрикнул за всех, вот за всех, понимаете ли…

Да более того – он прокричал за Пастернака! Как он поет его стихи – «Гул затих, я вышел на подмостки»! Пастернак никогда бы не вскричал, как очень интеллигентный человек, а он – вскричал, застонал песню о Гамлете в начале спектакля». («Два голоса», «Петербургский театральный журнал», № 2 (76), 2014 г.)

На этой же творческой встречей Александр Володин поделился мнением о своем любимом спектакле Театра на Таганке по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (1975, реж. А. Эфрос).

«…«Вишневый сад». Я никогда не понимал – ну что Лопахин? Это купец, так сказать, губит, так сказать, этих интеллигентных, хороших, утонченных, милых, покупает, скупает, так сказать, ему все равно, сейчас под топор, туда всё…

А в «Вишневом саде» на Таганке я, во-первых, впервые понял простую-препростую вещь: почему он чего-то тянет, не женится на Варе? А? А потому, что он любит Раневскую! И в нем это было видно! Вот Лопахин и был самый положительный персонаж в этом спектакле…» («Два голоса», «Петербургский театральный журнал», № 2 (76), 2014 г.)

Кстати, драматург следил и за репетиционным процессом в любимом театре. Актер Таганки и кино, композитор и певец Борис Хмельницкий в 1999 году вспоминал: «На одну из репетиций пришел наш худсовет: Володин, Карякин, Вознесенский». (С. Зайцев, «Борис Хмельницкий: Робин Гуд из Таганки», «В поисках Высоцкого» (г. Пятигорск), № 6, ноябрь 2012 г.)

Вернемся к творческому вечеру. Александр Моисеевич рассказал на нем зрителям также о киноролях Владимира Семеновича – сыгранной и несостоявшейся: «А давайте вспомним роли, которые играл Высоцкий. «Два товарища». («Служили два товарища», 1968, драма, реж. Е. Карелов. – А. С.) И кто остался в памяти как лучший, обаятельнейший? Он, белый офицер (Александр Брусенцов. – А. С.), который застрелил в ухо свою лошадь, потому что не смог взять ее с собой.

<…>

Или – «Сладкая женщина» (1976, мелодрама, реж. В. Фетин. – А. С.). Там есть один такой герой, которого потом играл очень хороший артист – Янковский (Олег. – А. С.). Но сперва были пробы и Высоцкого, и Янковского. (На главную мужскую роль Тихона Соколова вначале действительно был приглашен В. Высоцкий, который с триумфом прошел пробы, но в картине так и не снялся: по воспоминаниям второго режиссера фильма А. Тубеншляк, снимать его «не разрешили». По другой версии, артист сам отказался от участия в картине из-за чрезвычайной загруженности в театре. – А. П.) И было понятно, что Янковский играл человека в несчастье – пить не надо… А когда в пробах был Высоцкий – он вообще не вписывался в регламент этой жизни, он был загадкой. Непонятно почему, но не может он так любить, как любит эта Гундарева. Это было существо, не вписывающееся в регламенты жизни! Оробели на студии – нет, пускай вписывается лучше. (Смех.)». («Два голоса», «Петербургский театральный журнал», № 2 (76), 2014 г.)

Расшифровка магнитофонной записи встречи с А. М. Володиным с поклонниками творчества, состоявшейся в ленинградском институте в последний день осени 1982 года, сохранила для нас и донесла пожалуй главное – мнение драматурга о песенной поэзии Владимира Семеновича. Тем более, как уже известно, встреча была посвящена разговору о стихах и песнях Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Александр Моисеевич говорил ярко, прямо, как ему казалось – со знанием дела, много цитировал поэтические строки поэтов (неизвестно – с листка или по памяти), даже вскользь упомянул о прозаическом произведении Владимира Семеновича – «Романе о девочках» (впервые, кстати, опубликованном в журнале «Нева» (г. Ленинград), № 1, январь 1988 г. – А. С.). А в начале своего длинного монолога Володин припомнил о первой встрече и знакомстве с молодым поэтом и автором-исполнителем.

«Меня пригласили сюда для того, чтобы я сказал что могу, что знаю о двух людях, перед которыми просто преклоняюсь, – о Булате Окуджаве и Высоцком.

По своему собственному идиотизму я ухитрился сделать так, что с этими людьми редко очень встречался. Причина вам может быть непонятной, она мне самому непонятна – это страшное уродство характера, но я до такой степени их стеснялся, что, когда Булат приезжал в Ленинград и звонил, я придумывал причину – что у меня сейчас сын занимается, что-нибудь такое… Почему я такое чувствовал к нему, я расскажу.

А как-то однажды раздался звонок – и вдруг входит Высоцкий (я тоже ахнул). Он стал просить, чтобы я написал ему сценарий, и рассказал сюжет. «Я, – говорит, – все тебе спою, все что угодно, с утра до ночи буду петь. У тебя вот сын, давай я ему спою…» И рассказал мне сюжет, который я знал как рассказ азербайджанского писателя Анара (Анар Расул оглы Рзаев, 1938 г. р., писатель, сценарист и кинорежиссер, общественный деятель. – А. С.). Я говорю: «Володя, этот рассказ есть, мне неудобно, что это якобы я написал». – «Да я сам сочинил вчера ночью. Ночью! Я…» – и клялся мне… Но я не смог взяться за эту работу… Он попел (там у моего сына были друзья), и это был, наверное, единственный случай в этой жизни, когда я сказал: «Ну, ладно, они к экзаменам готовятся, иди…» Я мог сказать, как, знаете, у Пастернака:

Голоса приближаются, Скрябин.

О, куда мне бежать от шагов моего божества?

…И причем жили мы на одной улице – я на одной стороне 1-й Мещанской, а он – на другом конце 1-й Мещанской, только он немного позже родился, когда я был уже в армии.

<…>

Мне просто кажется, что некогда поэзия была единой и, вероятно, Гомер и до него – они сами сочиняли стихи, сами пели, сами себе аккомпанировали… Потом поэзия начала разделяться, одни исполняли, другие писали музыку, потом опять стала разделяться – с рифмами, без рифмы, со смыслом, без смысла, просто гнусным целям она стала служить и служит до сих пор изо всех сил, где только может…И, так сказать, распалось… А потом она велела: «Воссоединяйте меня!» И первым, кто это сделал в нашей стране, был Окуджава.Вот тогда мальчики по всей стране стали покупать гитары и петь сначала его песни, потом уже свои. Много лет спустя стал петь песни и Высоцкий.

<…>

Они оба рождены войной, но они по-разному рождены войной. У Булата в «Повести о войне» почти все время идут воспоминания о мирной жизни, он мирную жизнь видел прекрасной, она была жизнью его юности. Войну он обходил как мог.

Для Высоцкого война была совсем другая!

Из подвалов и полуподвалов

Ребятишкам хотелось под танки!

Понимаете, для него это была, так сказать, романтика! Для него мирная жизнь тыловой коммунальной квартиры была тяжка и унизительна. И эта мирная жизнь до конца осталась достойной пощечины, а война, пограничная ситуация между жизнью и смертью, – стала для него главной темой, стала даже его личной темой, когда он стал писать уже о себе. В то же время он поразительно ощущал взаимоотношения военного времени, не такие, о которых обычно писали: вот, мы и немцы. Внутри шла своя жизнь. <…> И что ощущает Высоцкий, для которого война в то же время еще и романтична?

<…>

У Высоцкого всегда есть ощущение такой армейской иерархии: «Капитан! Никогда ты не станешь майором!»

<…>

Я-то помню, как в первые месяцы войны солдаты спокойно обсуждали, как лучше остаться у немцев: если компанией – то они, значит, стреляют, а если по одному – можно… И вот это есть у Кондратьева, и это же есть у Высоцкого:

У начальника Березкина

Ох и гонор, ох и понт,

И душа крест-накрест досками –

Но и он пошел на фронт!

Лучше было б сразу в тыл его –

Только с нами был он смел –

Высшей мерой наградил его

Трибунал за самострел.

У него есть проза, где он пишет искренне, точно правду, как у них на Таганке он вдруг увидел пожарника. Немолодой человек, был, наверное, на фронте рядовым, так сказать, незаметным трудягой войны, и он поднял тост за него, и выпил за него, и этот пожарник разоткровенничался перед ним и начал говорить, как он служил, командовал зэками в лагерях, как он вел под расстрел Блюхера (ошибка драматурга: в прозаическом произведении В. Высоцкого фигурирует имя другого маршала – М. Н. Тухачевского, а не В. К. Блюхера. – А. С.) в свое время, еще в юности… Вот такие вещи умел понимать Высоцкий.

Штрафбат – это всегда было делом позорным. Штрафной батальон? Ну, что такое штрафной батальон во время войны? Ведь только у Высоцкого он перестал быть позорищем, он, этот штрафбат, стал символом трагического, безысходного героизма. Вы все, наверное, знаете – «В прорыв идут штрафные батальоны». Он больше чувствует человеческое несчастье, чем человеческую вину, поэтому и позднее о заключенных у него много таких блатных песен. Ему неважно даже бывает, почему попали туда люди, а важно, как они пострадали, у него такие строки есть:

Я вижу, суда проплывают,

Ждет их приветливый порт,

Мало ли кто выпадает

С главной дороги за борт.

И однако отвращение к убийству у обоих, и у Высоцкого и у Окуджавы, – очень важная и пожизненная их тема.

<…>

У Высоцкого ведь очень мало про убийства на войне – у него про убийства своих! У него от войны, от героизма войны, который он ощущал, осталась ненависть к убийству вообще, даже к убийству тех, кто по природе – убийцы. Вспомните, какие у него песни об охоте на волков. У него ведь не одна песня. Охота на волков, которые убийцы. Волков, которые пожирают животных. Даже это убийство ему отвратительно.

Мне сказали они про охоту,

Над угольями тушу вертя:

Стосковались мы, видно, по фронту,

По атакам да по смертям.

Это вроде бы снова в пехоте,

Это вроде бы снова в штыки.

Это душу отводят в охоте

Уцелевшие фронтовики.

Но дело в том, что ненавистно ему убийство не на равных. И – волков, на которых охотятся с вертолета. Ну… песню «Идет охота на волков» вы все знаете, а вот – с вертолетов (от имени волков):

Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав,

К небесам удивленные морды задрав.

Или с неба возмездье на нас пролилось,

Или света конец и в мозгах перекос?

Только били нас в рост

Из железных стрекоз.

А вот охота на людей. Я попрошу вас обратить внимание вот на что: в этом стихотворении (я ведь говорю о них как о стихотворениях) он стремительно ведет сюжет… Обратите внимание на то, как перекликаются здесь и переплетаются его пожизненные темы. Обратите внимание на то, какие образы и какая конкретность этой истории и всех деталей этой истории.

Все лежали плашмя,

В снег уткнули носы,

А за нами двумя

Бесноватые псы.

Надо объяснять? Я не знаю. Вы в лагере не были? Я не был. Пока. Но «все лежали плашмя» – значит, положили всех остальных, понимаете, а эти двое бегут…

Девять граммов горячие,

Как вам тесно в стволах,

Мы на мушках корячились,

Словно как на колах.

Нам добежать до берега, до цели,

Но свыше, с вышек, все предрешено.

Там у стрелков мы дергались в прицеле,

Умора просто, до чего смешно.

Вот бы мне посмотреть,

С кем отправился в путь,

С кем рискнул помереть,

С кем затеял рискнуть.

Где-то виделись будто –

Чуть очухался я –

И спросил: «Как зовут-то?

И какая статья?»

Но поздно – зачеркнули его пули

Крестом – в затылок, в пояс, в два плеча,

А я бежал и думал: добегу ли?

И даже не заметил сгоряча…

Я к нему, чудаку –

Почему, мол, отстал?

Ну, а он на боку

И мозги распластал…

Пробрало, телогрейка

Аж просохла на мне.

Лихо бьет трехлинейка,

Прямо как на войне.

Как за грудки, держался я за камни –

Когда собаки близко – не беги.

Псы окропили землю языками

И разбрелись, слизав его мозги.

Приподнялся я,

Белый свет стервеня,

И гляжу, кумовья

Поджидают меня.

Ткнули в грудь – сдох, скотина,

Нету прока с него!

За поимку – полтина,

А за смерть – ничего.

Мы прошли гуськом перед бригадой,

Потом за вахту, отряхнувши снег,

Они – обратно в зону, за наградой,

А я – за новым сроком за побег.

Я сначала грубил,

А потом перестал,

Целый взвод меня бил,

Аж два раза устал.

Зря пугают тем светом –

Тут с дубьем, там с кнутом.

Врежут там – я на этом,

Врежут здесь – я на том.

Я гордость под исподнее упрятал,

Видал, как пятки лижут гордецы.

Пошел лизать я раны в лизолятор,

Не зализал – и вот они – рубцы.

Он никогда не был умеренным, стихи писал либо трагические, либо комические.

<…>

Высоцкий писал не из своей судьбы – из множества других судеб. А от себя очень мало и очень редко…

Высоцкий – он иначе!

Во-первых – он все время о грехах и пороках страны и – никогда о своих.

Те грехи и пороки страшны всем, а эти, личные, – больше всего для себя самого.

Высоцкий как-то выкрикнул за всех, вот за всех, понимаете ли…

<…> А главное – за огромное количество народа, немого и глухого к искусству, и ведь его поняли все! Ведь нет человека, который бы сказал: «А мне Высоцкий просто не нравится, я не знаю чего-то…» Одному понравилось «Ах, Вань, гляди, какие карлики!» (хотя бы это!) – а другому – другое, а третьему – третье. Он за всех!

У Окуджавы есть круг любимых друзей, и он говорит о них: «Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты». «Возьмемся за руки, друзья» – всем известная песня…

А у Высоцкого – другое. Мне почему-то хочется применить к нему слова «Земля людей», понимаете, у него все общее, понимаете? Вот слово «мировое» появилось в годы кровавых испытаний: «Мировая война», «Первая мировая война», «Вторая мировая война». Вот это «мировое» – «Земля людей», когда для него друг – самый случайный человек, он любит писать о том, которого он не знает, которого не узнает никогда. «Немецкий снайпер застрелил меня, убив того, который не стрелял»… Значит, когда в него, заключенного, стреляли солдаты – один не стрелял, а кто – он не знает. Его зашили, его вылечили, и когда меня, мол, убили, то немецкий снайпер убил во мне того, который не стрелял, который опустил винтовку или стрелял мимо.

И, наоборот, его мучает равнодушие и безразличие к кому угодно. Вы знаете это стихотворение «Волны»? Наверное.

Штормит весь вечер, и пока

Заплаты пенные латают

Разорванные швы песка,

Я наблюдаю свысока,

Как волны головы ломают.

И я сочувствую слегка

Погибшим им, издалека.

……………

Придет и мой черед вослед:

Мне колют в спину, гонят к краю.

В душе предчувствую, как бред,

Что надломил себе хребет

И тоже голову сломаю.

Мне посочувствуют слегка,

Погибшему, издалека.

Так многие сидят в веках

На берегах и наблюдают

Внимательно и зорко, как

Другие рядом, на камнях

Хребты и головы ломают.

Они сочувствуют слегка

Погибшим, но издалека.

Но в сумерках морского дна,

В глубинах тайных, кашалотьих,

Родится и взойдет она,

Неимоверная волна,

На берег ринется она

И наблюдающих поглотит.

Я посочувствую слегка

Погибшим им, издалека…

Вы поняли смысл, да? Вот.

Теперь о женщинах. Это так интересно!

Высоцкий здесь закрывается образами, причем образами самыми разными. Но вот стихотворение, которое я просто потому прочту, что я его очень люблю. Он редко его поет. Оно такое – полублатное.

У нее – все свое…

Вы знаете эту песню? О-бал-деть! Ну, товарищи! (Смех, оживление.)

У нее – все свое, и белье, и жилье,

Ну, а я ангажирую угол у тети.

Для нее все свободное время мое,

На нее я гляжу из окна, что напротив.

У нее и под утро не гаснет окно,

И вчера мне лифтер рассказал за полбанки,

Что у ней два знакомых артиста кино

И один популярный артист из Таганки.

И пока у меня в ихнем ЖЭКе рука,

Про нее я узнал очень много нюансов –

Что у ней старший брат – футболист «Спартака»,

А отец – референт в Министерстве финансов.

Я скажу, что всегда на футболы хожу,

На «Спартак» – и слова восхищенья о брате,

Я скажу, что с министром финансов дружу

И что сам, как любитель, играю во МХАТе.

У нее, у нее – на окошке герань,

У нее, у нее – занавески в разводах!

У меня, у меня – на окне ни фига,

Только пыль, только толстая пыль на комодах!..

И какая красивая – вот классика, вот классика!

Когда вода Всемирного потопа

Вернулась вновь в границы берегов,

Из пены уходящего потока

На сушу тихо выбралась любовь…

И дальше:

Я поля влюбленным постелю,

Пусть поют во сне и наяву!

Я дышу – и, значит, я люблю,

Я люблю – и, значит, я живу!

Но это все от имени вольных лучников Робин Гуда и даже от имени двух лебедей:

Они упали вниз вдвоем,

Так и оставшись на седьмом,

На высшем небе счастья!

И вот едва ли не самая главная тема у обоих – свобода!

Высоцкий вообще против суда над людьми, кажется, он чувствует всегда себя скорее судимым, чем судящим. Но о свободе у него-то больше всего строк!

Вам вольничать в чужих портах –

А я забыл, как вольничать в своих!

Другой стих:

Но разве это жизнь, когда в цепях,

Но разве это выбор, если скован?

Третье все вы знаете:

Я согласен бегать в табуне,

Но не под седлом и без узды!

Даже самолет-истребитель не хочет подчиниться пилоту, подневольно погибнуть даже ради победы. Или этот прекрасный стих:

Мой друг поедет в Магадан,

Снимите шляпу, снимите шляпу!

Потому что: он добровольно, он добровольно! Понимаете? Пафос его песен – невозможность жить несвободно!

Высоцкий, несмотря ни на что, всегда был хозяином в жизни. Потому что против таланта такой мощи, как против Пастернака в свое время, было бесполезно протестовать.

Они оба – люди чести.

<…>

И еще одна очень существенная для обоих и последняя вещь, которая идет от войны у обоих, – о краткости жизни! <…>

У Высоцкого все время предчувствие смерти без надежды на счастливый исход, и жизнь оказалась короткой на самом деле.

Но оба эти человека заставили примириться с существованием двух нравственных, социальных миров. Кажется, как будто время сначала попробовало, дало голос Булату, и тот негромко запел, но резонанс был таким неожиданным и таким ошеломительным, что поначалу даже это смутило, и у нас в Ленинграде была статья по поводу того, что «девушки за таким, как Окуджава, не пойдут!» (Смех в зале.) А они пойдут… там употреблялись имена. А потом, попробовав этот голос, время уже во всю силу сказало о себе голосом Высоцкого.

Всё, что я могу об этом сказать, пока. (Аплодисменты.)». («Два голоса», «Петербургский театральный журнал», № 2 (76), 2014 г.)

В 1988 году, к 50-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, издательство «Книга» порадовало любителей творчества актера. поэта и автора-исполнителя выпущенным в свет сборником стихов и песен Владимира Семеновича а также воспоминаний о нем «Я, конечно, вернусь…» В уникальное издание вошла статья Володина «Тот, который не стрелял» – в нем все та же попытка субъективного литературного разбора, «анализа» Александром Моисеевичем песенных и поэтических текстов Высоцкого, прежде всего на военную тематику (что близко драматургу, участвовавшему в войне). Происходит скучное их сопоставление с реальными событиями из жизни и творческой деятельности поэта. При этом еще Володин прилично исковеркал на свой лад (как и на вечере в 82-м году) многие песенные строки Владимира Семеновича.

«Детская тяга к рыцарскому героизму сразу же, с самого начала оделась у него в солдатскую шинелку:

Иной раз казалось, что он знает о войне больше, чем мы.

Над нами шквал.

Он застонал,

И в нем осколок остывал.

В живом? В убитом? Раненый не думал об этом, убитый не ведал.

– У меня в семье есть погибшие и те, которых достали старые раны, они погибли позже, – говорил он.

– Стараюсь выбирать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, если он может в каждую следующую секунду заглянуть в лицо чему-то неведомому… Людей на грани слома, а короче говоря, тех, которые нервничают и беспокоятся, а не тех, которые жуют и отдыхают.

– Ваша любимая песня? – спросили его на пятигорском телевидении. (Это не верно: такой вопрос был в анкете, предложенной В. Высоцкому летом 1970 года в Театре на Таганке рабочим сцены А. Меньщиковым. – А. П.)

– «Вставай страна огромная», – ответил он.

В его песнях поколение воевавших, отцы и старшие братья, – навсегда ему ровесники. «Мы», – говорил он.

Когда же маленький капитан оскорбил его отъединением от отцов и братьев («Я всю жизнь отдавал за тебя, подлеца, А ты жизнь прожигаешь, паскуда»), когда коснулся того, чего не смел, тогда –

Я обидел его, я сказал: «Капитан!

Никогда ты не будешь майором».

Он был очень конкретен в своих песнях о войне. Этот солдат, этот разведчик, этот летчик. В то же время и непременно – о Земле.

В ХХ веке стало распространенным выражение «мировое». Употребляли уже как обычное – Первая мировая война, Вторая мировая война. Появилось: «Земля людей». Вот такой Землей, планетой людей была она для Владимира Высоцкого.

Шар земной я толкаю локтями

От себя, на себя, на себя!

Земля тогда была бескрайним полем боя. Земля теперь может стать жертвой последней войны.

Материнства не взять у Земли,

Не отнять, как не вычерпать моря.

Кто поверил, что Землю сожгли,

Нет, она почернела от горя.

Детская, потом юношеская романтика не оставляла Высоцкого долго. И тут он шел до предела, как и во всем.

В первом варианте песни было так:

Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне. И неспроста

Я не люблю насилья и бессилья,

И мне не жаль распятого Христа.

В позднем варианте:

Я не люблю насилья и бессилья,

Вот только жаль распятого Христа.

В начальном варианте было так:

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Но если надо, выстрелю в упор.

В позднем – не просто гуманней или зрелее, но – яростнее, жестко:

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор.

Казалось бы, почему – против? Ведь в упор – это честно, смело. Но он – против. Отвращение к убийству стало пожизненным его чувством. О том же, о выстрелах, с тою же болью:

Ну и забава у людей –

Убить двух белых лебедей!

Вот песня-гротеск. Трагикомические перевертыши действующих лиц. Какие слова он для этого находил! Вчитайтесь. (А ведь он еще бесконечно варьировал, разнообразил языковое богатство этих слов. Я беру привычный мне вариант.)

Звери, забыв вековечные страхи,

С твердою верой, что все по плечу,

Шкуры рванув на груди, как рубахи,

Падают навзничь – бери – не хочу.

Сколько их в кущах – сколько их в чащах

Ревом ревущих, рыком рычащих…

…Рыбы пошли косяком против волн –

Черпай руками, иди по ним вброд!

Сколько желающих прямо на стол,

Прямо на блюдо – и в рот!

Перед нами живность угодливая, в амплуа почти человеческом. А люди – разнообразно звероподобные.

Но… сколько в дебрях, рощах и кущах

И сторожащих, и стерегущих,

И загоняющих – в меру азартных,

Плохо стреляющих и предынфарктных,

Травящих, лающих, конных и пеших,

И отдыхающих – с внешностью леших,

Сколько их – знающих и искушенных,

Не попадающих в цель, – разозленных,

Сколько бегущих, ползущих, орущих,

В дебрях и чащах, рощах и кущах!

Сколько дрожащих, портящих шкуры,

Сколько ловящих на самодуры!

Сколько их язвенных – сколько всеядных,

Сетью повязанных и кровожадных

Полных и тучных, тощих, ледащих

В рощах и кущах, дебрях и чащах!

В чем же тут уродливый парадокс? Да в том, что

Все это вместе зовут – заповедник,

Заповедь только одна – «Не убий!»

Он не может оправдать бой не на равных. Ни в коем случае. Даже если убивает тех, кто по природе – убийцы, хищники. Тогда Высоцкий вместе с ними. Он волк. Волк-жертва. Он больше чувствует несчастье, чем вину. Штрафной батальон у него – символ трагического героизма. Он не хочет разбираться, почему люди туда попали. Сейчас он ощущает, как свою, их готовность погибнуть за Родину, ставшую к ним суровой.

Все срока давно закончены,

А у лагерных ворот,

Что крест-накрест заколочены,

Надпись: «Все ушли на фронт».

А вот – охота на людей… Можно ли представить себе Высоцкого среди тех, кто охотится? Даже если это правомочно, законно? Песня от первого лица. и здесь один, за которым идет охота, для нас – сам поэт Высоцкий. И мы всеми силами души за то, чтобы пуля миновала его.

Девять граммов горячие,

Как вам тесно в стволах.

Мы на мушках корячились,

Словно как на колах…

Сколько людей присвоили себе право убивать. Всесильные, они затеяли убить неубиваемое, расстрелять вечное. Пришли в горы, где обитает веселое доброе эхо.

Зачем понадобилось расстреливать эхо? От злобы? Ради потехи? Чтоб не было свидетеля, разносящего слух? Метафора. Простая, она щемит сердце. Стреляют нелюди. Фашисты для Высоцкого не люди в победном своем марше, а лишь номера: первый-второй. первый-второй. А эхо – живое. Оно и сейчас несет голос Высоцкого.

Только в театральной роли он совершал убийства. В стихотворении «Мой Гамлет» он повинится в этом. Не оправдываясь, покаялся:

А мой подъем пред смертью есть провал.

Офелия! Я тленья не приемлю.

Но я себя убийством уровнял

С тем, с кем я лег в одну и ту же землю.

Взял вину своего героя на себя.

Он особенно любил балладу «Тот, который не стрелял». Исполнял не очень часто. Герой этой песни – разведчик, который добыл языка, а в часть довести не смог.

Мой командир меня почти что спас,

Но кто-то на расстреле настоял,

И взвод отлично выполнил приказ,

Но был один, который не стрелял.

Герой до такой степени дорог ему, что завершается баллада так:

Немецкий снайпер дострелил меня,

Убив того, который не стрелял.

В своих чувствах и поступках Высоцкий дольше других оставался человеком юношеских крайностей. Но невидимо, стремительно зрел его дар. Немногие, да и не сразу, поняли, что в России родилась поэзия высокого драматизма и мудрости».

Драматурга и сценариста не стало в декабре 2001 года. Похоронен Александр Моиссеевич на Комаровском кладбище Северной столицы.

Память об обоих героях этой главы попытался сохранить замечательный актер Эммануил Виторган.

«– Вы больше 30 лет близко дружили с Высоцким, Володиным. Какая основа была у этой дружбы?

– Это не совсем так. С Владимиром Семеновичем Высоцким я не дружил близко, мы были знакомы, общались при встречах. К сожалению, я никогда не бывал в Володиных компаниях, не видел его в домашней обстановке. Просто здоровались, как коллеги, при моем, надеюсь взаимном уважении. Что же касается Саши Володина, то это были долгие годы крепкой дружбы. И Володя Высоцкий, и Александр Володин прожили, разрывая себе душу. Только для того, что бы сказать –"Человеки! Давайте жить по человечески"». (Интернет-сайт «Кино-Театр.РУ» kino-teatr.ru, 30 декабря 2009 г., Н. Николаева, «Эммануил Виторган: "Люди, надо жить по-человечески, нормально"»: интервью.)

Светлой памяти своих друзей – Александра Володина и Володи Высоцкого – Эммануил Гедеонович в 2007 году поставил моноспектакль «Выход». Личный интернет-сайт артиста «Культурный центр Эммануила Виторгана» vitorgan.ru о постановке рассказывает следующее:

«Эммануил Виторган: «Люди, надо жить по-человечески».

Моноспектакль «Выход», Культурный центр Эммануила Виторгана.

Автор пьесы – Армен Ватьян.

Автор спектакля – Народный артист России Эммануил Виторган.

Продюсер – Ирина Млодик (Виторган).

Незримо участвуют: Владимир Высоцкий и Александр Володин.

В ролях: Один из нас – Эммануил Виторган.

"Жил-был человек. Один из нас. Родился. Учился. Работал. Женился. Развелся.

Похоже на вашу жизнь? Конечно. Ведь он один из нас.

Так бы и продолжалась его жизнь, похожая на многие… но однажды прозвучал телефонный звонок и усталый мужской голос произнес: «Готовься. Твой выход».

Странный звонок. Странное предложение. Странная история с одним из нас…"»

В интервью, предшествовавших выпуску спектакля, Эммануил Гедеонович подробно рассказывал о постановке.

Радио «Эхо Москвы», программа «Дифирамб», выпуск «Все на «Выход». 50-летие творческой деятельности Эммануила Виторгана», эфир – 10 ноября 2007 года.

«Ведущая: «Выход». Специально для вас написано?

Гость Э. Виторган: Нет, мне принес драматург и сценарист Армен Ватьян. Я увидел там моно-пьесу. Я ее очень сильно переделал, я прибегнул к помощи и Владимира Высоцкого, и Александра Володина…

В.: То есть, там звучат какие-то фрагменты?

Э. В.: Да. Я этих людей очень почитаю и благодарен, что они были в моей жизни. Это история одного из нас, это не моя личная история. Жил-был человек, один из нас. Он родился, он учился, он женился, он развелся. Похоже на многие жизни. И так бы и продолжалась эта жизнь, если бы однажды не раздался телефонный звонок и усталый мужской голос сказал: «Готовься. Твой выход». Вот это странное предложение, странная история, вот такая история. И я привлек людей, которых я бесконечно почитаю. Володю Высоцкого и Александра Моисеевича Володина. Вот такая история».

«"Выход" – так называется спектакль, премьера которого состоится 15 ноября на сцене драматического Театра имени Станиславского. Автор постановки и исполнитель главной и единственной роли – Народный артист России Эммануил Виторган, который этой работой отмечает 50 лет своей творческой деятельности.

«Так я решил выразить мою бесконечную благодарность всем, кто был рядом со мной все эти годы – замечательным педагогам, режиссерам, моим коллегам артистам», – сказал Виторган в интервью РИА «Новости».

«В этом моноспектакле по пьесе моего друга Армена Ватьяна действуют еще два героя – глубоко почитаемый мною Владимир Высоцкий и Александр Володин, с которым я дружил 30 лет. Звучат их песни и стихи», – отметил маэстро». (Интернет-портал Российского информационного агентства «Новости» ria.ru, 15 ноября 2007 г., С. Рогалева, «Виторган отмечает премьерой 50 лет своей творческой деятельности».)

Эммануил Виторган: «Я давно работаю актером и очень надеюсь, что заслужил право выходить на сцену с теми вопросами, которые меня волнуют. Недавно исполнилось полвека моего служения театральному искусству, поэтому я сыграл моноспектакль «Выход» – он посвящен тем, кто со мной мучался первые пятьдесят творческих лет. Но, конечно, я не мог не вспомнить и дорогих мне людей. Это Владимир Высоцкий и драматург Александр Володин, с которыми я общался больше тридцати лет. Они участвуют со мной в этом спектакле. Звучат песни Высоцкого, а я читаю стихи Володина. Спектакль я назвал как "Странная история с одним из нас без антракта"». (В. Борзенко, «Актер Эммануил Виторган»: интервью, «Новые Известия», 20 июня 2008 г.)

Еще один рассказ артиста: «К 50-летию моей творческой деятельности я сделал в этом году маленький спектакль, он посвящен тем, кого я «мучил» все эти 50 лет. Я не взял ни режиссера, ни сценографа, все сделал сам. Это моноспектакль «Выход» по А. Ватьяну, он посвящен Владимиру Высоцкому и Александру Володину. Будут стихи и Володины, и Володина! В общем – Володины. (Смеется.)». (Интернет-сайт «Народные новости Витебска» vitebsk.cc, 22 июля 2008 г., Т. Соловьева, «Эммануил Виторган: "Театр не может быть средством наживы"»: интервью.)

«– Эммануил Гедеонович, в год 50-летия вашей творческой деятельности как отмечаете дату?

– Я сделал спектакль «Выход», который показал белорусской публике. Спектакль посвятил всем, кого я мучил.

– А кого вы мучили?

– Мне помогали Владимир Высоцкий, Александр Володин. Я потрясен тем содержанием песен, которое вкладывал Высоцкий в свою жизнь». (Т. Хорошилова, «Эммануил Виторган: "День начинаю с чечетки"»: интервью, «Российская газета», 14 августа 2008 г.)

«На сцене я не один – со мной будут два моих друга. Знаете кто? Володя Высоцкий и Александр Володин, мы дружили больше тридцати лет. Вот они и будут со мной все время. Володя – в своих песнях…» (Интернет-сайт «RAMВLER» rambler.ru, 26 сентября 2008 г., Р. Беглярова, «Эммануил Виторган: "Великую роль в кино я так и не сыграл"»: интервью.)

Эммануил Виторган: «Я поставил спектакль в связи с 50-летием и посвятил его всем, кто мучился со мной все эти годы. Его название – «Выход». Это моноспектакль. Я привлек в него двух замечательных людей – Владимира Высоцкого и Александра Володина, нашего замечательного драматурга и сценариста». (С. Альперина, О. Нараленкова, «Актер, сын "олигарха"»: интервью, «Российская газета – Неделя», № 0, 22 января 2009 г.)

О гастролях со спектаклем: «Московский театр «Империя звезд». Моноспектакль Эммануила Виторгана «Выход». Странная история о человеке, который ищет выход из бесконечного лабиринта под названием жизнь, пока однажды не раздается загадочный телефонный звонок. В спектакле использованы песни и стихи Владимира Высоцкого и Александра Володина». («Эммануил Виторган подскажет, где «Выход», а потом превратится в одинокого, овдовевшего писателя. 16-17 июля в Минске», «Комсомольская правда – Беларусь», 19 июня 2008 г.)

«Эммануил Виторган, Народный артист России, покажет сургутянам спектакль «Выход», автором постановки и исполнителем главной и единственной роли в котором он сам и является.

В моноспектакле незримо действуют еще два героя: глубоко почитаемый Виторганом Владимир Высоцкий и Александр Володин – автор пьес, легших в основу фильмов «Пять вечеров», «Осенний марафон» и других. Немногие знают, что Володин писал замечательные стихи, которые Виторган читает в своем спектакле, исполняя степ». (Информационно-аналитический интернет-портал «siapress.ru» siapress.ru, 15 октября 2010 г., «Эммануил Виторган покажет сургутянам «Выход». Он будет главной и единственным героем в этом моноспектакле».)

Накануне сургутской премьеры спектакля Эммануил Гедеонович побеседовал с корреспонденткой местной газеты Олесей.

«Скоро в Сургуте побывает актер, имя которого у северян прочно ассоциируется с легендарными персонажами советских фильмов, телеспектаклей. Народный артист России Эммануил Виторган привезет авторскую постановку «Выход». Незадолго до приезда Эммануил Гедеонович рассказал о грядущей премьере.

О. Пилипенко: Эммануил Гедеонович, когда появилась идея постановки? Что послужило литературной основой спектакля? И кто помогал воплотить эту идею в жизнь?

Э. Виторган: У меня есть очень хороший знакомый сценарист – Армен Ватьян. Я снимался в двух фильмах по его сценарию. Как-то Армен приехал ко мне, привез несколько пьес и сценариев. Случайно я обнаружил монопьесу «Выход» (называлась она не совсем так, я переделал название). Мне понравилось, что эта история не персонально моя, это история одного из нас – человека, проживающего на шарике под названием Земля. Помогают мне в спектакле Владимир Семенович Высоцкий и драматург, и сценарист, потрясающий человек Александр Моисеевич Володин. Думаю, зрители знают его по сценариям «Пять вечеров», «Фабричная девчонка» и т. д. И еще мне помогают все те, кто присутствует на спектакле, потому что в спектакле мне надо совместно со зрителями в зале решить, что делать, как ответить на приглашение, которое мне поступило.

О. П.: Как можно определить жанровую направленность спектакля?

Э. В.: Это абсолютно естественное сочетание: в спектакле есть и смешные, и драматические моменты. Работа уже прошла зрительскую проверку. Первое волнение улеглось, и пришло лучшее понимание, кое-что поменялось.

О. П.: Сложно ли было работать над ролью?

Э. В.: Как и в любой другой профессии, когда начинаешь делать что-то новое, все удивительно, сложно и прекрасно. А так как здесь живое слово и рядом нет никого из партнеров, естественно, это еще сложнее. Но я делал это с огромным удовольствием. Для меня очень важно понимание – не вспоминать, а помнить таких личностей, как Высоцкий или Володин. К сожалению, не в каждом поколении рождаются такие люди.

О. П.: Сколько продолжалась работа над постановкой?

Э. В.: Работа над спектаклем была не столь долга, как обычно, и продолжалась месяца полтора. Надо было выбрать песни Володи, стихи Саши Володина – ведь он не только сценарист и драматург, но еще потрясающий поэт. Он был настолько скромен, что никогда не печатал свои стихи. Для меня счастье, что он – мой старший друг, что мы прожили бок о бок 30 лет.

О. П.: Вы сказали, что не в каждом поколении рождаются такие личности, как Высоцкий, Володин.

Э. В.: Безусловно». (О. Пилипенко, «Не вспоминать, а помнить»: интервью с актером и режиссером, «Сургутская трибуна», 16 октября 2010 г.)

Зрительница Наталия, посетившая представление, на популярном театральном сайте 24 ноября 2009 года оставила отклик об увиденном: «Такой силы спектакля еще не было на московской сцене! Это гениальная постановка Эммануила Виторгана. Обычно моноспектакли очень тяжело воспринимаются, но «Выход»… нечто иное. Ты словно проживаешь свою жизнь заново. Даже то, чего с тобой еще не произошло, кажется давно пережитым и осмысленным моментом. А песни Высоцкого и стихи Володина – потрясающее дополнение к великолепной игре действительно Народного артиста России!!!» (Интернет-сайт «Афиша» afisha.ru, «Спектакль «Выход». Постановка – Культурный центр Эммануила Виторгана», раздел «Отзывы».)

P. S.

…Течет под дождь попавшая палитра,

Врываются галопы в полонез,

Нет запахов, цветов, тонов и ритмов,

И кислород из воздуха исчез.

(В. Высоцкий)

Свидетельство о публикации №125071100247