Понтий Пилат

с кровавым подбоем,

весенним ранним утром

месяца Нисана,

под крытой колоннадой

Иродова царского дворца,

прошаркал иудейский прокуратор.

Сам понтийский всадник,

именуемый Пилатом.

И было утро,

хотя и солнечно,

но для Пилата бесконечно хмуро.

Всё предвещало нехороший день,

и ненавистный запах розового масла

с рассвета самого его преследовал везде.

О, Боги, Боги!

За что караете?

Где бы ни оказался я,

везде вмешается

та розовая клятая струя.

Сомнений нет.

Опять она,

не знать её отныне!

Непобедимая

болезнь гемикрания.

Нет от неё спасения, увы.

Когда болит невыносимо

половина головы.

Вот мозаичный пол,

А вот и приготовленное кресло у фонтана.

Ни на кого не глядя прокуратор сел,

и руку в сторону простёр.

А секретарь почтительно вложил

кусок пергамента в неё.

Не удержавшись от болезненной гримасы,

Прокуратор искоса в бумагу заглянул, едва ли,

вернул секретарю, и произнёс,

с трудом построив фразу:

— Подследственный из Галилеи?

К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор,

— ответил секретарь.

— И что же он?

— Он отказался дать по делу заключение

и смертный приговор Синедриона

направил вам на утверждение.

— Пилат оскалился подёрнутой щекой

— Ведите обвиняемого,

— и подумал:

"Попробую не двигать головой".

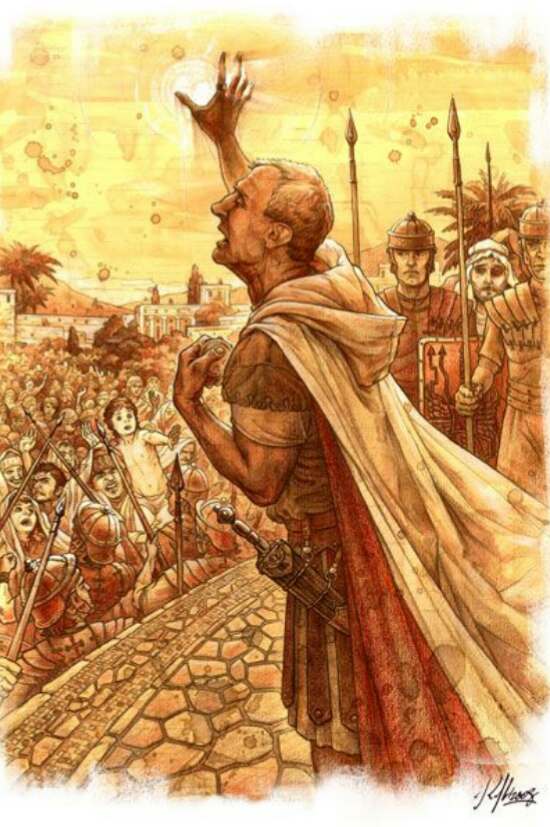

И вот, с площадки сада,

Под колонны на балкон, легионеры вывели,

поставив перед креслом прокуратора, того,

кто был одет в поношенный хитон

лет двадцати семи от роду.

На голове повязка,

стянутая сыромятным ремешком.

Под левым глазом плыл большой синяк,

в углу у рта запекшаяся кровь.

С тревожным любопытством

он глядел на прокуратора,

казалось, ко всему уже готов.

А прокуратор помолчал,

потом спросил по арамейски,

— Ты подговаривал народ разрушить храм Ершалаимский?

А сам при этом деле, сидел как каменный,

и только губы шевелились еле-еле.

Тут человек с руками, связанными за спиной,

подался несколько вперед

и начал говорить.

— О, добрый человек,

поверь мне...

— Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь,

с прикрытым левым веком,

ничуть не повышая тона,

тут же перебил его.

— Кого ты называешь добрым человеком?

Меня?

Ну вот ещё!

Ты ошибаешься.

В Ершалаиме шепчут, что я свирепое чудовище.

И это совершенно верно,

— так же монотонно он прибавил.

— Конвойный!

ко мне Кентуриона Крысобоя.

Всем показалось потемнело на балконе,

когда предстал пред прокуратором

командующий кентурией особой — Марк.

Его все звали Крысобоем.

Он был на локоть выше самого высокого солдата в легионе

и широк в плечах настолько,

что даже утреннее солнце

совершенно заслонил собою.

И ворковали на площадке сада голуби,

и шелестел фонтан прохладными струЯми.

"О, если бы горящей головой в ту чашу с оживительной водой!"

Но прокуратор был уверен,

во всех фонтанных чашах Рима

Нет, не остыла бы его гемикрания.

Пилат к кентуриону обратился по латыни:

— Преступник называет меня добрым человеком

Его от сюда нужно на минуту вывести

и объяснить как надо разговаривать со мной

Но не калечить!

Все проводили взглядом Крысобоя,

который арестанта поманил рукою.

Его вообще где бы он ни появлялся рядом,

все провожали потрясённым взглядом,

не только из за роста,

а из за того еще,

что лик кентуриона был некогда обезображен

в бою с германцами

страшнейшим паличным ударом.

Так выйдя с арестованным

из колоннады в сад

он вынул бич у стражника,

и сам,

не сильно размахнувшись,

ударил арестанта по плечам.

Движение кентуриона казалось бы небрежно

и легко,

Но связанный мгновенно рухнул наземь,

ему, как будто, подрубили ноги,

он захлебнулся воздухом,

с лица сошла вся краска, разом

и обессмыслились глаза.

Одною левою рукой,

как будто тряпок ворох,

Марк вздернул павшего

на воздух

поставил на ноги

и произнёс на арамейском языке,

гнусаво говоря слова:

— Ты Римский прокуратор называешь

— игемон!

Другой не называть!

Стой смирно!

Если ты не понял, я бить тебя ещё!

— Он покачал бичём

— И арестованный шатнулся,

но совладал с собою,

привёл дыхание в норму

и укрепившись стоя,

ответил хрипло:

— Я понял,

больше бить не надо.

Через минуту он вновь стоял пред прокуратором,

под крытой колоннадой.

Его спросил больной и тусклый голос:

– Имя?

– Мое? – он отозвался торопливо,

всем существом готовый отвечать толково,

не вызывая более гневного порыва.

Пилат сказал неспешно:

– Мое – известно мне .

Не притворяйся дураком, глупее, чем ты есть.

Твое конечно.

— Иешуа, – ответил арестант.

– А есть ли прозвище ?

– Га-Ноцри.

– Откуда родом?

– Из города Гамалы,

– ответил, головой кивая,

что , где-то далеко, направо, есть город

под названием Гамала.

– Кто ты по крови?

– Я не знаю точно ,

– ответил арестованный,

– родителей не помню .

Мне говорили, что отец

рожденьем был сириец...

– А где живешь ты постоянно?

– Я не имею постоянного жилища ,

– застенчиво ответил арестант,

– И путешествую по городам.

– Всё это можно выразить короче,

бродяга словом,

так, так, так,

– Родные есть?

– Нет никого. один я в мире.

– А грамоту то знаешь?

– Да.

– А кроме арамейского какой-либо язык?

–Я знаю греческий.

Тут секретарь,

что сгорбился за низеньким столом,

чуть приподнялся в удивлении,

но вмиг опомнившись уткнулся снова

в свой пергамент ничего не выражающим лицом.

– Множество разного рода людей

к пасхе стекаются город.

Есть среди них предсказатели, маги,

– молвил Пилат монотонно,

Есть и грабители, есть и убийцы,

разные,

...разные лица.

Ты, например, как мне видится, лгун.

— Лгун, под личиной провидца!

Ибо записано было людьми

ясно со слов проходимца,

как подбивал

к разрушению храма

праведных Ершаламцев.

— Добрые люди,

всё перепутали

и ничему не желают учиться.

— Рёк арестант

— Я вообще опасаюсь,

всё это слишком уж долго продлится.

Вся эта путаница, О, Игемон!

Лишь от того, что неправильно он...

— Слушай, разбойник,

я повторяю,

ты прекрати притворяться глупцом

Всё из написанного за тобой,

Хоть и немного, в конце то концов,

но в общем достаточно весит

Этой бумажки хватит с лихвой,

чтобы тебя как смутьяна повесить!

Нет Игемон!

— убеждал арестованый,

как только мог, показаться правдиво,

— ходит за мной тут один,

Ходит один...

с куском пергамента козлиным

И непрерывно что-то пишет.

Боже мой!

Я заглянул в пергамент тот

и ужаснулся!

Чего уж хуже!

Ведь ничего, что говорил,

я там не обнаружил.

Уж я его просил,

Я чуть не на коленях перед ним стоял.

Сожги ты этот свой пергамент!

Как я умолял,

и что?

Он вырвал у меня его из рук и убежал.

– Это кто такой? –

спросил Пилат брезгливо

и потёр висок рукой.

— Он на дороге в Вифагии

впервые повстречался мне.

- Охотно поделился арестант.

- Там, где смаковниц сад

углом врезается

в проезжий тракт

Вот там мы встретились

и вдруг разговорились.

Первоначально он ко мне

отнесся с неприязнью,

и даже,

меня унизить тщетно силясь,

называл собакой грязной.

— Да!

…То Левий, бывший сборщик податей,

по прозвищу Матвей .

Он думал оскорбить меня,

...А что собака?

Хороший, добрый, зверь!

тут писарь прекратил писать

и кинул удивлённый взгляд

на прокуратора, из подтишка.

— Однако он меня послушал

и стал смягчаться,

— продолжил Ешуа.

И наконец он бросил на дорогу

полный денег

мытАрский кОшель свой,

и сообщил что путешествовать

отправится за мной.

С тех пор он стал мне спутником.

— Пилат в подобии улыбки

оскалился одной щекой

и повернулся к писарю.

— О, Ершалаим!

Чего тут только не услышишь!

Мытарский кОшель с дЕньгами

он бросил на дорогу!

Вы представляете?

— И писарь отвечал

в недоумении ему улыбкой кислой.

Но подсудимый продолжал:

— А он сказал:

— ему отныне деньги стали ненавистны.

Пилат всё скалился

своими желтыми зубами

глядел на арестанта,

а затем на солнце,

что в небе поднималось неуклонно,

над статуями гипподрома.

И в тошной муке вдруг,

ему подумалось о том,

что проще было бы

спровадить странного разбойника

с балкона.

А только то и надо,

что сказать два слова лишь:

«казнить смутьяна».

и отпустив конвойных,

уйти из колоннады вглубь дворца ,

велеть чтоб затенили комнату,

потребовать воды похолодней,

упасть на ложе,

жалобно позвать собаку Банга,

и ей одной на едине,

пожаловаться на свою гемикранию .

Внезапно мысль о яде

соблазнительно мелькнула

в голове.

— Левий Матвей?

— Осведомился хриплым голосом больной,

прикрыв глаза.

— Да, да, Левий Матвей.

— Донёсся до него высокий мучающий голос.

— а что ты всё же, говорил про храм

народу на базаре?

— Казалось голос отвечавшего

колол в висок Пилату.

И голос этот отвечал:

— Я, игемон, сказал,

что рухнет старой веры храм,

и сотворится новый.

— Храм истины.

Сказал так, чтобы поняли.

– Зачем же ты, бродяга,

смущал народ,

и говорил про истину,

о коей не имеешь представления?

Скажи мне, что есть истина?

И тут подумал прокуратор :

« Боги, боги!

Я его спросил о чем-то лишнем,

неуместном на суде...

Мой ум не служит больше мне ...»

И снова померещилась ему отравы чаша

с темной жидкостью.

«Подайте яду мне,

подайте яду!»

Пилат смотрел на арестованного мутными глазами и молчал,

мучительно соображая,

зачем на утреннем

Ершалаимском солнцепеке

стоит пред ним бродяга

в грязном голубом хитоне

с обезображеным побоями лицом в кровоподтёках?

Но вновь услышал голос:

– А истина вся в том,

что голова твоя болит невыносимо, игемон,

да так болит,

что малодушно помышляешь ты о смерти.

Ведь ты не в силах даже говорить,

и даже думать ни о чём

Тебе мучительно смотреть на этот мир.

И я сейчас являюсь твоим невольным палачом,

И это обстоятельство меня печалит.

Скажу ещё,

что все твои мечты лишь об одном,

чтобы пришла твоя собака, похоже то единственное существо,

к которому ты глубоко привязан игемон.

Но вот, мучения твои сейчас закончатся,

И голова пройдет.

Пилат поднял глаза на арестанта и отметил, вымученным взглядом

что солнце высоко уже над гипподромом встало,

а луч пробрался в колоннаду

и подползает к стоптаным сандалям Иешуа,

но тот от солнца сторонится.

При этом прокуратор приподнялся с кресла,

сжал голову руками

и ужас от пропавшей боли

на лице его внезапно отразился.

Однако ужас тут же был подавлен волей

и прокуратор опустился в кресло снова

А секретарь не дописавши слОва,

таращился на арестанта,

выронив своё перо на низкий,

колченогий столик.

— Ну вот всё и закончилось

— тем временем продолжил Ешуа,

благожелательно взирая на Пилата.

— Я этому чрезвычайно рад.

— Прищурившись на солнце арестант сказал:

— гроза начнётся к вечеру,

и я бы посоветовал тебе

оставить твой дворец на время игемон

И погулять пешком,

куда нибудь на Элеонский холм,

в масличные сады

Прогулка принела бы пользу телу,

а душе покой

я мог бы разделить её с тобой,

Мне мысль на ум пришла.

Она, я полагаю, могла увлечь бы и тебя.

Ты производишь впечатление человека умного весьма.

При этом секретарь смертельно побледнел,

и уронил свой свиток на пол.

- Ведь в том беда, что ты чрезмерно замкнут,

и окончательно утратил веру

в окружающих людей.

Нельзя же, согласись,

Свою привязанность, какая есть,

всю поместить в собаку,

разве что-то может быть скудней?

- И говорящий наконец позволил тут себе улыбку

на изувеченном лице.

Теперь у писаря стучало в голове одно:

«а верить ли ушам своим?»

он посмотрел на подсудимого,

как будто и земля уже под ним разверзлась,

непредставляя то,

в какую же причудливую форму способен вылиться

гнев прокуратора на эту

столь неслыханную дерзость,

хотя и знал его давно.

Тогда раздался голос сорванный и хрипловатый,

Но уже без прежней муки,

И был тот голос Понтия Пилата,

говоривший по-латыни :

–А ну ка, развяжите ему руки.

Конвойный передал товарищу копье своё со стуком

и с арестанта снял тугие путы

А секретарь нашарил свиток под столом

Решил не удивляться ничему и больше не писать

Всё как нибудь, увяжется потом.

— Сознайся, ты великий врач?

— по-гречески спросил Пилат.

— нет прокуратор, я не врач.

— Ответил арестант.

Опухшею рукой

Он с наслаждением растирал измятую

затёкшую ладонь другой

Пилат его буравил взглядом круто, исподлобья,

И не было уже в глазах его

той боли мутной,

в них появились, искры

всем знакомого, недавнего подобия.

– Я не спросил тебя,

– сказал Пилат,

– ты может, знаешь и латинский?

– Да, знаю, – был ответ Пилату.

И тут Пилат внезапно покраснел

А по-латыни он спросил:

– Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

– Всё это очень просто,

– ответил так же по-латыни арестант,

– ты бессознательно погладил воздух пред собой,

собаку будто бы,

– он повторил Пилата жест ,

– ты словно звал её,

и губы...

– Да, – сказал Пилат.

И после паузы спросил по-гречески:

– Итак, ты врач?

– Нет, нет, откуда?– ответил арестант,

– поверь мне, я не врач.

– Ну, хорошо.

Держи в секрете это,

если хочешь .

Ты утверждаешь, что не призывал разрушить…

или сжечь, и как-либо ещё Ершалаимский уничтожить храм?

– Я никого не призывал к подобным действиям,

Похож ли я на слабоумного глупца?

– О да, ты не похож на слабоумного,

– ответил прокуратор

и улыбнулся как-то страшно,

– так поклянись, что не было такого никогда.

– Чем хочешь, чтобы я поклялся?

–развязанный некстати приподнялся.

– Ну, поклянись хотя бы жизнью ,

– ответил прокуратор,

– ей клясться время самое приспело ,

так как она висит на волоске,

Ты это знай!

— Не думаешь ли игемон,

что это ты её подвесил?

– И если это так,

ты очень ошибаешься.

Пилат ответил вздрогнув, через зубы:

– Я в силах перерезать этот волосок.

– И в этом ошибаешься,

– с улыбкой светлой

и заслонясь рукой от солнца,

противоречил арестант,

–Ну согласись, что перерезать волосок

уж верно может только тот,

кто сам его подвесил?

– Так, так, – сказал Пилат с улыбкой,

– отныне я не сомневаюсь в том,

что праздные зеваки городские

ходили за тобою по пятам.

Не знаю, кто подвесил твой язык,

но он подвешен очень гибко.

скажи: а верно ли,

что ты явился в город на осле верхом

проехав через Сузские ворота,

сопровождаемый толпою черни,

встречающей тебя как будто бы пророка

– тут прокуратор указал на свиток со значением

Но Ешуа поглядел на прокуратора с недоумением.

– Да у меня и нет осла-то никакого, игемон,

– сказал он со смешком.

– Пришел в Ершалаим я точно через Сузские ворота,

но пешком,

в сопровождении Левия Матвея одного,

никто меня при этом не встречал из праздных этих,

так как меня тогда в Ершалаиме и не знал никто.

—Так Ешуа ответил.

– Не знаешь ли ты неких,

– продОлжил далее Пилат,

глаз не сводя при этом с арестанта,

– такого Дисмаса,

другого – Гестаса

и с ними третьего, такого

– Вар-раввана?

– Нет игемон,

все эти люди добрые, мне не известны.

— Правда?

— Правда.

— Теперь скажи мне,

а зачем же ты все время

этот оборот употребляешь

и говоришь

что « люди добрые »?

Ты всех на свете добрыми людьми считаешь?

— Да, всех, — ответил арестант,

— нет злых людей на белом свете.

— Впервые слышу я об этом,

— сказал Пилат и усмехнулся,

— но, может быть, я мало знаю жизнь!

Вы дальше не пишите

— повернулся он к секретарю,

но секретарь и не записывал,

а шею вытянув, как гусь,

старался только чтоб

не проронить ни слова мимо.

Пилат наморщив лоб продолжил с арестантом:

— В какой-нибудь из книг ты прочитал об этом?

– Нет, я своим умом дошел.

– И проповедуешь вот это?

– Да.

– А вот кентурион,

его прозвали Крысобоем,

– он – добрый?

– Да, – ответил арестант,

– он, правда, несчастливый человек.

С тех пор как люди добрые

так изувечили его,

он стал жесток и чёрств.

Вот интересно было бы узнать,

кто это сделал?

– А я тебе могу охотно рассказать,

– сказал Пилат,

– ибо сам Я!...

тогда свидетель был,

Когда в мешок к германцам

манипул тот пехотный угодил

и люди добрые бросались на него,

как будто на медведя псы.

вцепились в руки, в ноги,

в шею.

и если б не врубилась с фланга

тУрма конная,

командовал которой я,

тебе бы не пришлось, философ,

говорить сегодня с Крысобоем

Марк увлеченный этим боем

потом от синяков и крови был весь

будто голубь сизый.

— Он помолчал немного, посветлев.

— ...Всё это было в битве при Идиставизо,

в Долине Дев.

Вот если б с ним поговорить,

- мечтательно заметил арестант

- О, я уверен, он бы резко изменился.

- Я полагаю

- отозвался прокуратор

- ты мало радости доставил бы легату легиона,

когда бы вздумал говорить с его людьми.

А впрочем, ведь того и не случится,,

и первый, кто об этом позаботится,

конечно буду я.

...

Продолжение следует

Свидетельство о публикации №123112900324