Вера, надежда, любовь - введение

Философические мысли, рассуждения и, возможно,

заблуждения хорошо пожившего человека.

Опустите, пожалуйста, синие шторы,

медсестра, всяких снадобий мне не готовь.

Вот стоят у постели моей кредиторы:

молчаливые Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,

да пусты кошельки упадают с руки.

Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, –

остаются еще у тебя должники!

И еще я скажу и бессильно и нежно,

две руки виновато губами ловя:

– Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда,

есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я Любови ладони пустые,

покаянный услышу я голос ее:

– Не грусти, не печалуйся, память не стынет,

я себя раздарила во имя твое.

Но какие бы руки тебя ни ласкали,

как бы пламень тебя ни сжигал неземной,

в троекратном размере болтливость людская

за тебя расплатилась. Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,

белым флагом струится на пол простыня.

Три сестры, три жены, три судьи милосердных

открывают последний кредит для меня.

(Булат Окуджава)

ВВЕДЕНИЕ

Апостол Павел бродил по земле, устраивая всюду, где мог, христианские общины, и однажды прибыл в Коринф. Это город в Греции, находящийся на Коринфском перешейке, соединяющем полуостров Пелопоннес со средней Грецией. Греки в ту пору были язычниками, но в Коринфе проживало и множество иудеев и была синагога, где Павел произносил свои проповеди. Однако безрезультатно: иудеи ни за что не хотели уверовать, что Иешуа га-Ноцри (Иисус из Назарета) был тем самым Мессией, о котором сообщали пророки. Во-первых, говорили они, Мессия (по-еврейски «помазанник») – это царь, которого Бог обещал послать евреям, а Иешуа царем не был; во-вторых, Мессия по слову пророка должен быть из Вифлеема, где родился царь Давид, а не из какого-то там Назарета.

Потерпев неудачу, Павел обратился к язычникам, то есть к грекам, и тут ему повезло: из самых бедных слоев населения удалось многих обратить в христианство и сколотить довольно многолюдную общину. Другой апостол – Петр, живший в то время в Иерусалиме, узнав об этом, был очень недоволен: «Не сказал ли Иисус, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева». Надо заметить, что на многих картинах и иконах Петр и Павел изображены вместе, как бы будучи единомышленниками, но на деле единомыслия между ними было мало: Петр оставался представителем иудейской секты, отличающейся от других сект лишь верой в мессианство Иисуса, Павел же строил новую церковь, отменяя многие положения Ветхого завета. В частности, он не требовал с новообращенных обрезания, что приводило Петра в ярость.

После отъезда Павла из Коринфа там проповедовал Аполлос, которому удалось то, что не удалось Павлу, – убедить коринфских иудеев, что Иисус из Назарета был Мессией. Однако через три года после отъезда Павла община Коринфа раскололись на четыре лагеря – приверженцев Петра, Павла, Аполлоса и тех, которые не признавали апостольских авторитетов и верили только в Христа (слово «христос» означает то же самое, что и слово «мессия», только по-гречески).

Верующие, которые составили лагерь Аполлоса, были обращенные им иудеи, которым импонировала образованность Аполлоса и то, как замысловато он строил свои речи, в отличие от апостола Павла, который говорил просто и прямолинейно.

Лагерь приверженцев Петра образовали пришедшие в Коринф палестинские евреи, которые и принесли с собой учение Петра и по представлению которых Петр был главным апостолом, а его интерпретация тех или иных положений – единственно правильной.

Почти все, обращенные Павлом в христианство коринфяне, стояли за своего учителя.

Наконец, четвертый лагерь составили те, кто не хотел видеть никаких посредников между собой и Христом.

В то время, когда Павел узнал о расколе основанной им Коринфской общины, он прибыть в Коринф не смог и отправил коринфянам два послания, в которых настаивал на примирении верующих, укорял их за те грехи, о которых ему стало известно, а также сообщал о намерении, снова посетить этот город. В 13-той главе первого послания читаем:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

А заканчивает эту главу апостол так: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Это при том, что так превосходно сказав о любви, апостол на протяжении всей главы не говорит ни слова ни о вере, ни о надежде, которые вдруг появляются только в этом последнем утверждении. Тем не менее, вся троица: вера, надежда и любовь провозглашены церковью истинно христианскими добродетелями.

Получается, что, например, любовь Ромео и Джульеты – христианская добродетель. И оставалась бы таковой, если бы Ромео и Джульетта были иудеями, не верящими в Христа, или мусульманами, или даже атеистами. И надежда студента, идущего на экзамен, что «пронесёт», хотя он выучил меньше половины материала, – тоже христианская добродетель. Не зря же поётся в известной песне:

Hадежда – мой компас земной,

А удача – нагpада за смелость.

А как быть с верой бизнесмена в повышение курса акций, которые есть у него, или, наоборот, в понижение курса тех акций, которые имеются у конкурента, и как быть с верой идущего «на дело» грабителя, в то, что он всё хорошо рассчитал и успех ему обеспечен?

Словом, провозглашение веры, надежды и любви христианскими добродетелями без некоторых оговорок, вызывает вопросы даже у богословов. Церковь в лице иереев, которым мне приходилось задавать подобные вопросы, отвечает на них прямолинейно: христианские добродетели суть: вера в Бога, надежда на Бога и любовь к Богу (а что сверх того, то, стало быть, от лукавого). Однако о любви апостолом Павлом сказано явно больше. Например, любовь матери к своему ребенку разве эта любовь не «долготерпит», не милосердствует, раздражается, мыслит зло, не всё переносит?

Я не собираюсь ограничиться таким церковным пониманием веры, надежды и любви, но хочу думать о них как об общечеловеческих добродетелях, не переходя, стало быть, за те пределы, за которыми эта общечеловеческая добродетельность исчезает.

Так, говоря о любви, я буду иметь ввиду любовь ко всему живому, оставляя в стороне, например, любовь хорошо покушать, любовь политиков к власти или такую любовь, о которой один литературный герой сказал: «Я люблю и страдаю, люблю деньги и страдаю от того, что их у меня нет».

Надежда на то, что произойдёт нечто (весьма желательное), добродетельна, если цель добрая, а надеющийся деятелен. Если же ему для достижения цели необходимо и самому что-то сделать, а он ждет и надеется на случай, на Бога или на кого-то еще, то такая надежда уже ни при какой погоде не добродетель.

Говоря же о вере, я буду иметь ввиду веру в то, что некоторый факт имел место в прошлом или имеет место в настоящем, или случится в будущем, или существовал всегда, однако при условии, что эта вера основана лишь на интуиции и не подтверждена точными доказательствами. Вера в Бога, точнее, в факт его существования, это лишь частный случай.

В заключение скажу, что я не предполагаю дальнейшие свои рассуждения истиной в последней инстанции и буду рад, если читатели начнут высказывать свое мнение по излагаемому, даже и в тех случаях, когда это мнение не совпадет с моим.

_____________________

Продолжение: http://stihi.ru/2023/10/30/2364

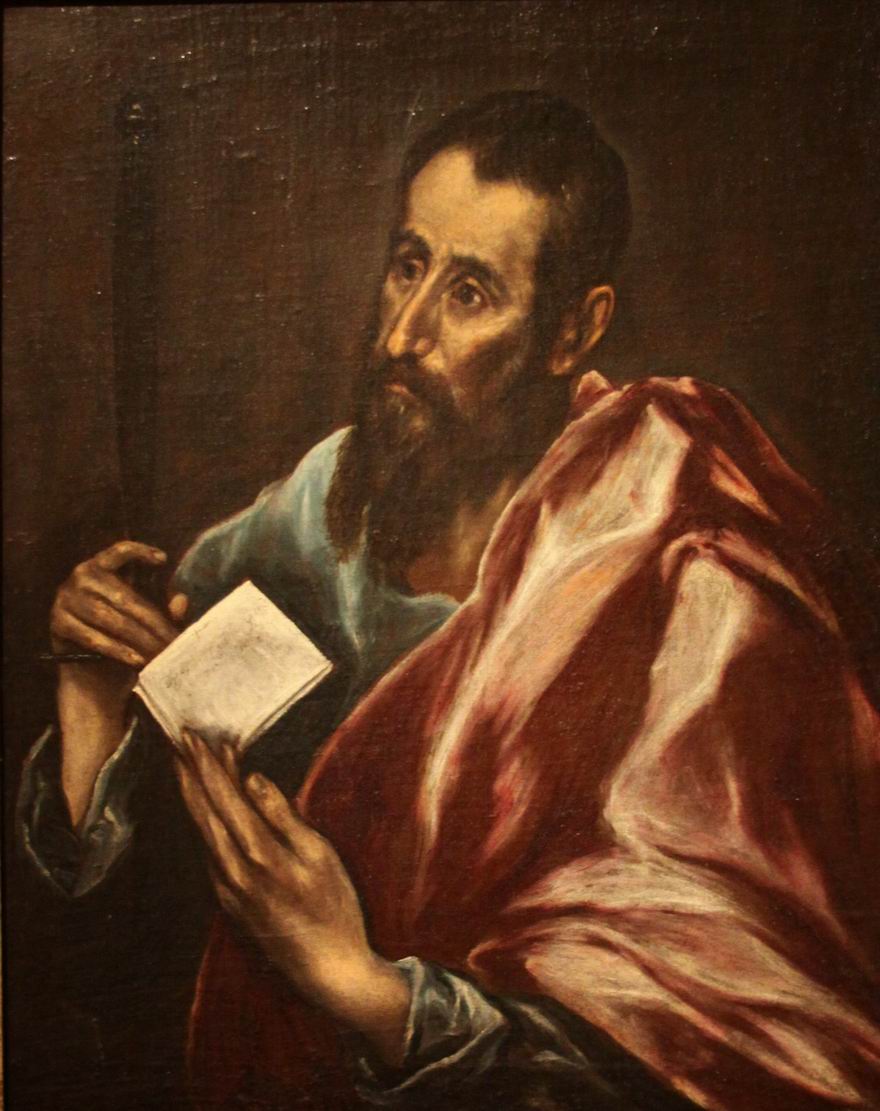

Иллюстрация: Картина Эль Греко "Апостол Павел".

Свидетельство о публикации №123102403269