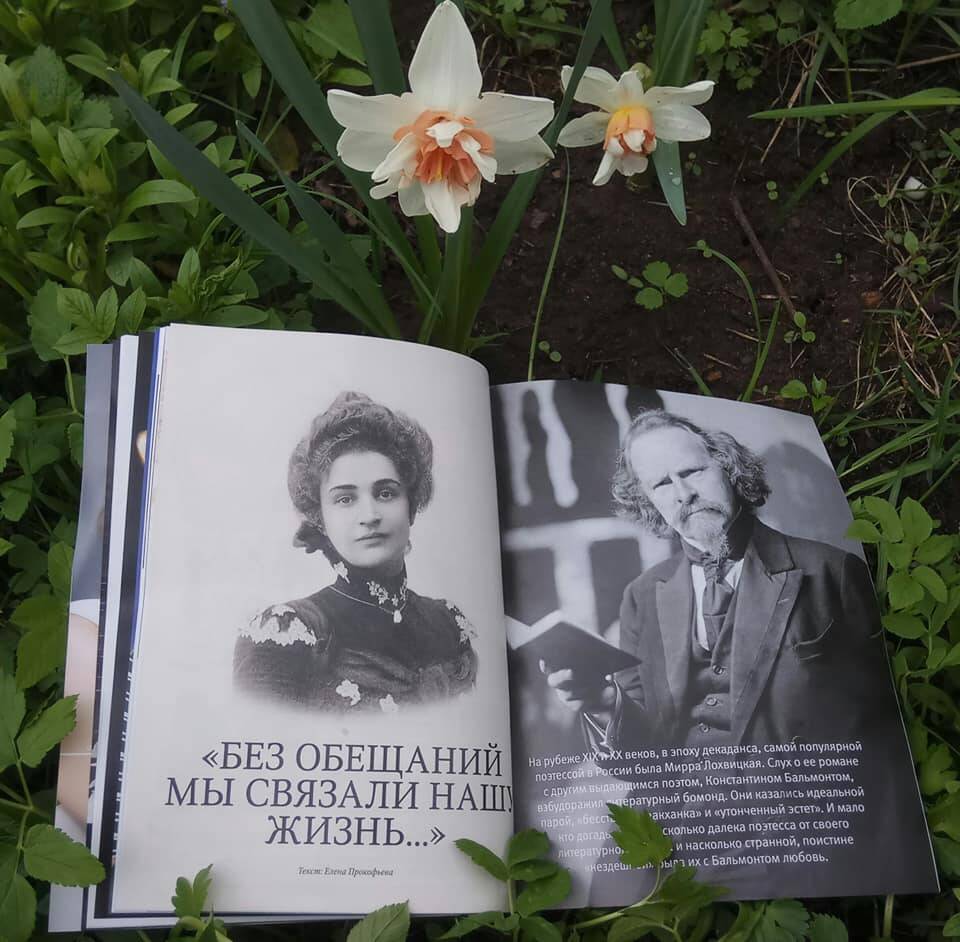

М. Лохвицкая. Без обещаний мы связали нашу жизнь

На фоне печальной, бескрылой поэзии, господствовавшей в 80-90-х годах, стихотворения Лохвицкой подкупали своим мажорным тоном,утверждением свободы чувства, ощущением радости. Поэтесса была одарена несомненным талантом. Сборники стихотворений М. Лохвицкой выходили несколько раз. За первый из них (1896) она была удостоена Пушкинской премии Академии наук. В 1900 году были изданы ее "Стихотворения в трех томах". Имя Мирры Лохвицкой в свое время было окружено ореолом шумной поэтической славы "русской Сафо". К. Д. Бальмонт называл ее художницей "вакхических видений", знающей "тайны колдовства".

Однако реальный биографический облик Лохвицкой далеко не во всем совпадал с ее поэтической репутацией, а литературная слава поэтессы оказалась немногим более долгой,чем ее жизнь.

Биографическая канва, расцвечиваемая в лирике Лохвицкой, такова. Осенью 1891 г. в возрасте 22 лет поэтесса вышла замуж за Евгения Эрнестовича Жибера - сына известного архитектора, профессора архитектуры, Э. И. Жибера. Если верить мемуарному свидетельству Вас. Ив. Немировича -Данченко, на вопрос, любит ли она своего будущего мужа, Лохвицкая решительно ответила "нет", хотя тут же прибавила: "А впрочем, не знаю. Он хороший... Да, разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь".

Е. Э. Жибер является адресатом многих, преимущественно ранних, стихотворений Мирры Лохвицкой. Посвящением ему открывается первый ее сборник (1896). Судя по фотографии, на которой будущие муж и жена запечатлены вместе, поэтический образ молодого красавца с "огненно-черными звездами" очей, доминирующий в раннем творчестве поэтессы, не так уж далек от оригинала. Правда, с какими чувствами молодые люди вступали в брак, понять довольно трудно. Некоторые стихи Лохвицкой указывают на какую-то другую любовь - несчастливую или неразделенную. Образ "черноокого красавца" словно бы двоится: одна линия отношений с ним завершается взаимностью и счастьем, другая - вечным ожиданием сурового "властителя", навсегда покинувшего героиню.

На первых порах брак, очевидно, был счастливым, один за другим стали появляться дети: Михаил, Евгений и Владимир - родились до 1896 г., около 1900 - Измаил, и в 1904 г. -Валерий.

Примерно через год после свадьбы молодые переехали из Петербурга в Москву, до 1895 г. периодами жили также в Ярославле, в 1896 - первой половине 1898 гг. - только в Москве, осенью 1898 г. вернулись в Петербург насовсем.

По роду занятий Е. Э. Жибер был инженером-строителем Где бы он ни служил, его служба была связана с продолжительными командировками, порой длившимися по месяцам. Так что образ "рыцарской жены", покорно ждущей возвращения мужа из крестового похода, нередко возникающий в поэзии Лохвицкой, в любом случае имеет биографическую основу. По-видимому, эти длительные расставания с мужем, а также то, что поэтесса в середине 90-х гг. оказалась в своего рода вакууме, вне дружеского общения, привели к семейной драме, отнявшей у нее душевный мир и, несомненно, укоротившей ее век. На жизненном пути ее ожидало то, что сама она назвала искушением "полуденного часа".

Лохвицкая познакомилась с поэтом К. Д. Бальмонтом не позднее февраля 1896 года . Это было время, - которое ныне еле помнят "старожилы" литературы, - когда Бальмонт "нераздельно царил над русской поэзией". В первые годы этого века чуть не все молодые поэты были "бальмонтисты", писали под Бальмонта, его стихом и его словарем.

Сближение К.Бальмонта и М. Лохвицкой было предопределено общностью творческих принципов и представлений о назначении поэзии, но вскоре вспыхнула и искра взаимного чувства. С тех пор Бальмонт сделался основным адресатом всей любовной лирики Лохвицкой. В ее стихах он - "Лионель", юноша с кудрями "цвета спелой ржи" и глазами "зеленоватосиними, как море".

О нет, мой стих, не говори

О том, кем жизнь моя полна,

Кто для меня милей зари,

Отрадней утреннего сна.

Кто ветер, веющий весной,

Туман, скользящий без следа,

Чья мысль со мной и мне одной

Не изменяет никогда.

О песнь моя, молчи, молчи

О том, чьи ласки жгут меня -

Медлительны и горячи,

Как пламя тонкое огня,

Как струны лучшие звучат,

Кто жизни свет, и смысл, и цель,

Кто мой возлюбленный, мой брат,

Мой бледный эльф, мой Лионель.

"Лионель" - псевдоним Бальмонта, взятый из произведений Шелли; в начале 1900-х гг. поэт нередко подписывал им свои стихотворения (часто - именно о луне, сознательно отсылая, таким образом, к известному стихотворению Лохвицкой).

Вопреки расхожему мнению, поэтов связывали не пресловутые "близкие отношения", а "дальняя любовь", говорить о которой можно было исключительно только в стихах. Лохвицкой Бальмонт посвятил один из лучших своих сборников "Будем как солнце" (1903).

Встречались поэты нечасто: большую часть периода их знакомства Бальмонт находился за границей. Свой долг жены и матери Лохвицкая чтила свято, но была не в состоянии загасить вовремя не потушенное пламя. Мучительная борьба с собой и с "полуденными чарами", порывы страсти и приливы покаяния и составили содержание ее зрелой лирики.

Роман влюблённых поэтов не остался незамеченным и вызвал бурю откликов и домыслов в литературных кругах . Это драматический период жизни М. Лохвицкой красноречиво отразился в её стихах:

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРОЗЫ

В душу закралося чувство неясное,

Будто во сне я живу.

Что-то чудесное, что-то прекрасное

Грезится мне наяву.

Близится туча. За нею тревожно я

Взором слежу в вышине.

Сердце пленяет мечта невозможная,

Страшно и радостно мне.

Вижу я, ветра дыхание вешнее

Гнет молодую траву.

Что-то великое, что-то нездешнее

Скоро блеснет наяву.

Воздух темнеет... Но жду беззаботно я

Молнии дальней огня.

Силы небесные, силы бесплотные,

Вы оградите меня!

<1896-1898>

***----***----***

Быть грозе! Я вижу это

В трепетанье тополей,

В тяжком зное полусвета,

В душном сумраке аллей.

В мощи силы раскаленной

Скрытых облаком лучей,

В поволоке утомленной

Дорогих твоих очей.

<1897>

Лохвицкую осуждали, упрекали в распущенности и невоздержанности, иногда оскорбляли и возмущались каждым новым шагом Мирры в сторону своего «Лионеля». А она, гордо отвечала:

Когда в тебе клеймят и женщину, и мать, –

За миг, один лишь миг, украденный у счастья,

Безмолвствуя, храни покой бесстрастья, –

Умей молчать!

И если радостей короткой будет нить,

И твой кумир тебя осудит скоро,

На гнет тоски, и горя, и позора, –

Умей любить.

И если на тебе избрания печать,

Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,

Неси свой крест с величием богини, –

Умей страдать!

Свернуть

Стихотворные обращения поэтессы находят соответствия и в творчестве Бальмонта (их стихотворная перекличка охватывает десятки, если не сотни, стихотворений), при этом с годами между ними растет и углубляется взаимное непонимание.

К. Бальмонт придерживался совершенно иных взглядов на семью и брак, которые не считал препятствием к свободным связям "не для любви, для вдохновенья". После очередного отъезда поэта за границу в 1901 г. личное общение между ним и Лохвицкой, по всей видимости, прекратилось, хотя стихотворная перекличка, переросшая в своего рода поединок, продолжалась. Его натиску соответствуют ее мольбы, его торжеству - ее отчаяние, угрозам - ужас, а в ее кошмарах на разные лады повторяется ключевое выражение: "злые чары".

Ты не думай уйти от меня никуда...

Нас связали страданья и счастья года!

Иль напрасно любовью горели сердца,

И лобзанья, и клятвы лились без конца!

Если жить тяжело, можно страх превозмочь,

Только выбери темную, темную ночь,

И, когда закатится за тучу луна, -

Нас с высокого берега примет волна.

Разметаю я русую косу мою

И, как шелковой сетью, тебя обовью,

Чтоб заснул ты навек под морскою волной

На груди у меня, неразлучный со мной!

***----***----***

Я хочу быть любимой тобой

Не для знойного сладкого сна,

Но - чтоб связаны вечной судьбой

Были наши навек имена.

Этот мир так отравлен людьми,

Эта жизнь так скучна и темна...

О, пойми, - о, пойми, - о, пойми,

В целом свете всегда я одна.

Я не знаю, где правда, где ложь,

Я затеряна в мертвой глуши.

Что мне жизнь, если ты оттолкнешь

Этот крик наболевшей души?

Пусть другие бросают цветы

И мешают их с прахом земным,

Но не ты, - но не ты, - но не ты,

О властитель над сердцем моим!

И навеки я буду твоей,

Буду кроткой, покорной рабой,

Без упреков, без слез, без затей.

Я хочу быть любимой тобой.

<1904>

Хорошо знавший Лохвицкую И. Бунин относил свои воспоминания о ней к числу "самых приятных". Познакомились они в редакции "Русской мысли", куда принесли одновременно свои стихи:

"И все в ней было прелестно - звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая легкая шутливость..."

Бунин подтверждает, что при жизни Лохвицкая "пользовалась большой известностью, слыла "русской Сафо" (как,впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть ли не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем... мать нескольких детей,большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает лежа на софе, в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью - все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н. А. Тэффи". {И. А. Бунин, Собрание сочинений, т. 9, М., 1967, с. 289.}

Последние годы жизни Лохвицкой были омрачены частыми болезнями и хронической депрессией. Несмотря на успех у читателей, в литературном мире поэтесса чувствовала себя одинокой . Да и были основания полагать, что роль Бальмонта в судьбе Лохвицкой была не слишком благовидна. Если исходной причиной смерти поэтессы было "нарушенное равновесие ее духа", то в стихотворных обращениях Бальмонта как раз и видится рука, непрестанно раскачивавшая этот маятник. Характерно, что на протяжении всей предсмертной болезни Лохвицкой Бальмонт не принял ни малейшего участия в её судьбе и на похоронах ее не присутствовал.

Известны два его стихотворения, прямо посвященные памяти Лохвицкой, но ими его реакция на ее смерть не исчерпывается. В письме Брюсову от 5 сентября 1905 г. среди пренебрежительных характеристик современных поэтов есть и такая: "Лохвицкая - красивый романс". В контексте случившегося эти слова звучат цинично (не знать о смерти поэтессы Бальмонт не мог). Цинизмом проникнут и его сборник "Злые чары", название которого явно заимствовано у Лохвицкой (выражение встречается у нее в драмах "Бессмертная любовь" и "In nomine Domini", а также в стихотворении "Злые вихри"). Однако его дочь от брака с Е. К. Цветковской, родившаяся декабре 1907 г., в память Лохвицкой была названа Миррой.

Бальмонт посвятил ей несколько стихотворений -из них, возможно, самое раннее - "Я знал":

Я знал, что, однажды тебя увидав,

Я буду любить тебя вечно,

Из женственных женщин богиню избрав,

Я жду - я люблю - бесконечно.

17 сентября 1905 г. Бальмонт написал в память Лохвицкой четверостишие:

О, какая тоска, что в предсмертной тиши

Я не слышал дыханья певучей души,

Что я не был с тобой, что я не был с тобой,

Что одна ты ушла в океан голубой.

На раннюю смерть поэтессы Бальмонт отозвался также стихотворением "Мирра" (1905):

Мне чудится, что ты в одежде духов света

Витаешь где-то там - высоко над землей,

Перед тобой твоя лазурная планета,

И алые вдали горят за дымной мглой.

Много лет спустя в очерке "Крым" Бальмонт писал, вспоминая свою крымскую встречу с поэтессой: "Крым - голубое окно <...> Голубое окно моих счастливых часов освобождения и молодости... где в блаженные дни нечаянной радости Мирра Лохвицкая пережила со мною стих: "Я б хотела быть рифмой твоей, - быть как рифма, твоей иль ничьей", - голубое окно, которого не загасят никакие злые чары".

Сколько-нибудь подробных воспоминаний о Лохвицкой он не написал, но образы ее поэзии продолжали всплывать в его стихах до конца его жизни, а две подаренных ею фотокарточки он всегда держал на своем рабочем столе. Вот такой была любовь двух поэтов, длившаяся на протяжении всей их жизни.

Свидетельство о публикации №123032504460

Любовь Барсукова 28.03.2023 14:45 Заявить о нарушении