Таланту И. А. Бунина. Агни!

Лежу и жду, недвижный, заколдованно-немой!

Идут, поют над вырытой уже могилой,

Несут огни - вещают громко жребий мой!

Звенят в щиты, зовут меня назад домой,

В стоустый вопль сливают плач, зовущий вновь к себе меня, унылый.

Но мне легко: ты, Агни* – бог всесильный светлокрылый,

Спасёшь от тьмы меня, разъединишь с надвигнувшейся на меня сплошной тьмой.

Смотрите, братья мои, недруги все и мои все други,

Как бог, гудя, охватит мощно мой костёр,

Отсвечивая золотом в своей кольчуге!

Смирите скорбь рыдающих моих сестёр:

Бог взял меня и жертвою великою простёр,

Чтоб возродить на светозарном, всем дарящим огонь Солнца пламенеющего Юге!

________

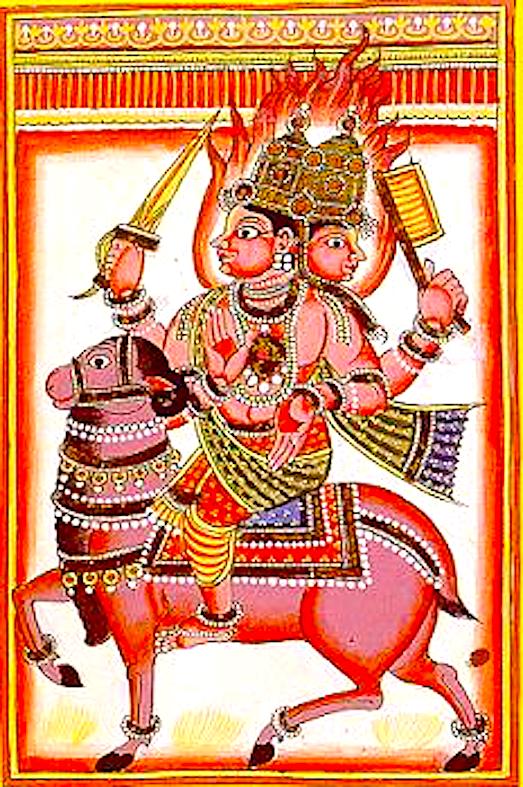

* Агни (санскр. «огонь», рус. огонь) - индийский бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. Главный из земных богов, основной функцией которого является посредничество между ними и людьми. Гимны к Агни, которыми начинаются почти все 10 книг Риг-Веды, восхваляют его как посредника между богами и людьми, домашнего жреца богов и бессмертного гостя смертных, щедрого подателя благ и защитника людей от демонов, нищеты и голода. Уже в Ригведе он представлен в антропоморфном облике: агни-хотар, то есть жрец, совершающий обряд-хотру (Ригведа 1.1.5). Агни представлен в Ригведе как тот, кто принимает жертву, как тот, кто доставляет жертву другим дэвам (функция посредника). Религиозно-эпические произведения - Пураны и Махабхарата - ещё более очеловечивают Агни. Позднее его значение умаляется: он становится одним из восьми богов-миродержцев, царящим на юго-востоке.

На рисунках Агни изображается в качестве старого двухголового мужчины с тремя ногами, семью руками, шестью глазами и четырьмя рогами, в красном одеянии и опоясанным «священным шнуром» в верхней части тела. Его знамя - дым, а сопровождающее его животное (вахана) - баран. Эта антропоморфизированная форма играет важную роль в первую очередь в мифологии, в обрядах персонаж Агни выступает в форме огня.

________

. Агни

Лежу во тьме, сраженный злою силой.

Лежу и жду, недвижный и немой:

Идут, поют над вырытой могилой,

Несут огни, - вещают жребий мой.

Звенят в щиты, зовут меня домой,

В стоустый вопль сливают плач унылый.

Но мне легко: ты, Агни светлокрылый,

Спасешь меня, разъединишь со тьмой.

Смотрите, братья, недруги и други,

Как бог, гудя, охватит мой костер,

Отсвечивая золотом в кольчуге!

Смирите скорбь рыдающих сестер:

Бог взял меня и жертвою простер,

Чтоб возродить на светозарном Юге!

<1903-1906> /И.А. Бунин./

______

Иван Алексеевич Бунин - родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже, Российская империя, русский писатель, поэт и переводчик. В 1933 году Иван Бунин - первый из русских писателей - стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, Бунин рано начал самостоятельную жизнь; в юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. Первым из опубликованных произведений Бунина стало стихотворение «Над могилой С.Я. Надсона» (1887); первый стихотворный сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. В 1909 году избран почётным академиком по разряду изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1920 году эмигрировал во Францию – умер в 1953 году в Париже, Франция.

Свидетельство о публикации №121041404210