Павел Шиллинговский... Забытые имена

Выходец из Бессарабии, скромный, сдержанный, на редкость трудолюбивый и

дисциплинированный в работе - таким вспоминают Шиллинговского сверстники

художники. Человек большой культуры, рискнувший в грозном 1941 году, в

блокадном Ленинграде, защищать диссертацию на соискание учёной степени

доктора искусствоведческих наук; художник, досконально изучивший своё

ремесло; профессор Академии художеств, окруженный студентами,- таким его

помнят ученики и друзья.

Как и большинство русских графиков переходной эпохи, Шиллинговский пришёл

к этому виду искусства через живопись. Более того, он считал, что для того

"чтобы быть хорошим гравёром, надо не бросать живопись", и занимался ею всю

жизнь. Однако графика оказалась более подходящей его темпераменту и склон-

ностям. В историю русского и советского искусства он вошёл в качестве ленин-

градского мастера офорта, литографии и гравюры на дереве.

Шиллинговскому везло на учителей. В Одесском художественном училище (1895–1900), он учился у К. К. Костанди, Г. А. Ладыженского и А. А. Попова. Затем в 1901 году поступил в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге, где занимался в мастерской Д. Н. Кардовского и осваивал технику гравюры под руководством В. В. Матэ.

Великолепный педагог, блестящий эрудит, Кардовский, "передавая свои знания, был почти математически точным в своих выражениях. И то, что говорилось,

так укладывалось в мозгу, что оставляло глубокий след на всю жизнь",-

вспоминал Шиллинговский.

Окончив Академию художеств и получив звание художника-живописца, Шиллингов-

ский поступает в мастерскую Василия Васильевича Матэ - ещё одного талант-

ливейшего педагога. Его деятельности русское общество обязано пробуждением

интереса к гравюре и, в частности, к офорту.

Первые графические опыты Шиллинговского - копии с Ван Дейка, Рембрандта.

Особенно его привлекали старые немцы - Дюрер, Кранах, Гольбейн. Он стре-

мился постичь природу графики на лучших примерах мирового искусства.

В 1912 году Шиллинговский провёл лето в Болгарии. Эта поездка явилась толч-

ком к теме "горного пейзажа", занявшей исключительно большое место в твор-

честве художника. Он создал многочисленные серии офортов, литографий и ксилографий, посвящённых природе Балкан, Бессарабии, Армении, Бахчисарая. В его гравюрах редко встречается человек. Грандиозный и прекрасный мир природы живёт своей самостоятельной жизнью.

Шиллинговский любил изображать величественную картину гор, буйство стихии,

горные реки и перевалы, руины монастырей и храмов, безмолвные армянские

кладбища.

Уже в ранних работах Шиллинговский демонстрирует незаурядное мастерство и графическую культуру. Каждый его лист - результат спокойно обдуманной ком-

позиции, сосредоточенной работы иглой или резцом. Его графический язык

размеренный, четкий, неторопливый, штрих - чеканный и твёрдый.

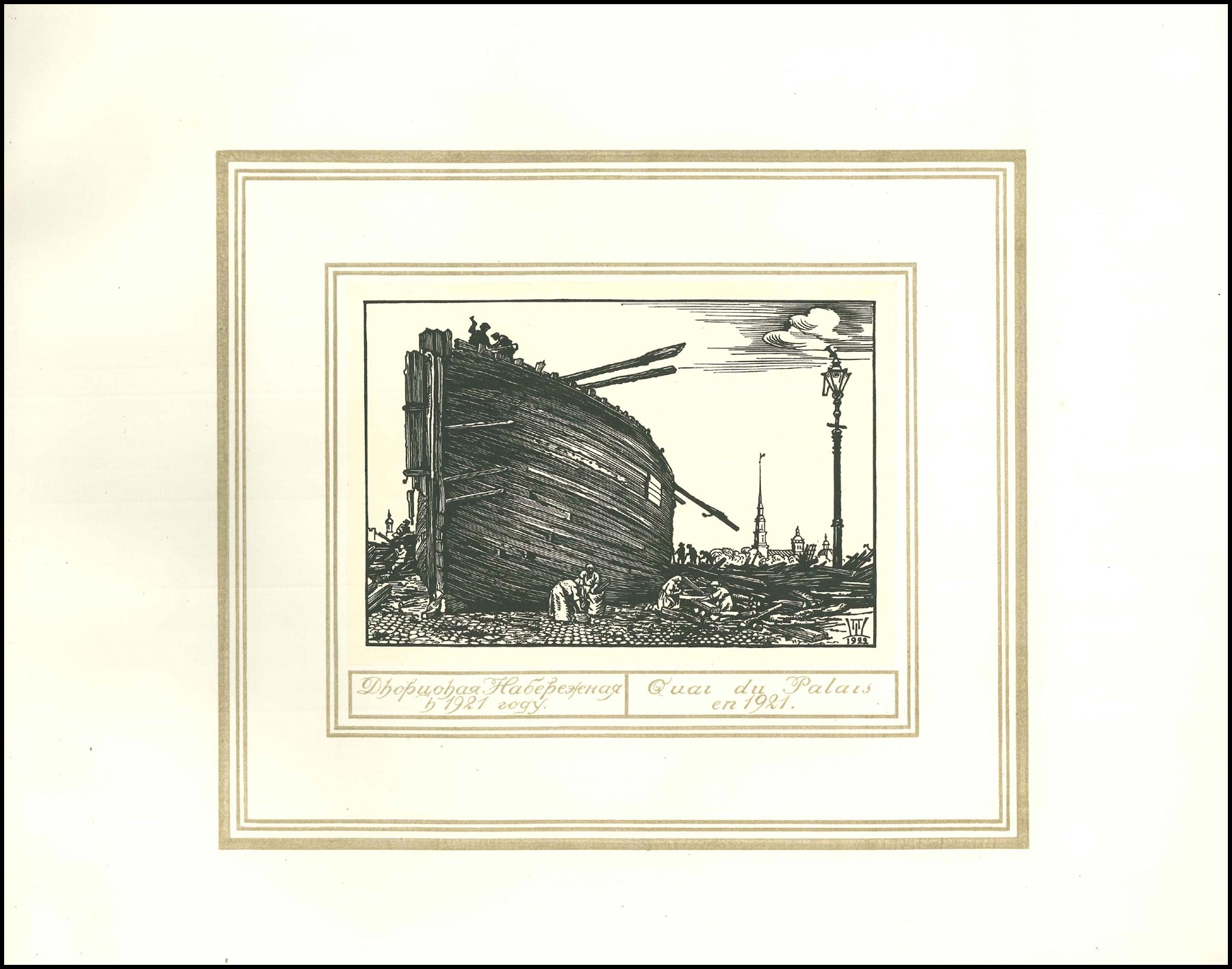

Шиллинговский работал во многих техниках графики, но любимыми остались офорт

и гравюра на дереве. В этой технике исполнен его цикл "Петербург. Руины и

возрождение"*, состоящий из десяти станковых гравюр.

В нём запечатлён пустынный и измученный интервенцией Петроград 20-х годов

XX века. Ясная уравновешенность композиции, тщательно проработанные детали,

несколько холодная беспристрастность и классическое спокойствие листов цикла

говорят о влиянии гравюры XVIII - XIX веков.

К теме Петербурга- Ленинграда Шиллинговский обратился ещё раз в 1941 году,

создав эпический рассказ о Великой Отечественной войне в серии ксилографий

"Осажденный город". Работая в неотапливаемом помещении , художник отморозил

себе руки.

Шиллинговский работал в области книжной графики. Он иллюстрировал

детские книги и классическую литературу. "Одиссея" Гомера с его иллюстрациями до сих пор считается лучшим изданием этого произведения.

Отдал художник дань и увлечению экслибрисом. Ему принадлежит цикл портретных гравюр и литографий. Портреты В, И. Ленина, А. Островского, Дюрера, Ал. Тол-

стого.

Он много преподавал, работал на полиграфическом факультете в Академии художеств (1922–1929), был директором Ленинградского института живописи, архитектуры и скульптуры (1935–1937). Воспитал целую плеяду выдающихся художников-графиков.

Об искусстве Шиллинговского хорошо сказал художник Е. Лисенков. Он писал:

"Безукоризненность техники, холодная точность художественных расчётов,

приверженность к приёмам старой гравюры, в частности упорное пристрастие

к геометрической правильности линейного узора, сперва отпугивают новичка

от эстампов Павла Александровича Шиллинговского. Надо чуть-чуть привыкнуть к ним, чтобы понять, что под холодной внешностью их скрывается большое увле-

чение, что охлаждённые страсти бывают сильнее многих молниеносных порывов".

Художник умер от голода во время блокады Ленинграда. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

@

Свидетельство о публикации №120060706906

не даете забыть наших замечательных современников...

Вдохновения и терпения!

С уважением и душевным теплом, Наталия!

Наталия Понятовская 21.06.2020 02:03 • Заявить о нарушении

Алексей Гончаров2 21.06.2020 09:43 Заявить о нарушении