Дом

1

Старенький, видавший виды, автомобиль безропотно, как верный служака, катил по грунтовой дороге, которую принято было называть большаком, со своим долговременным владельцем.

Им был мужчина лет сорока пяти - пятидесяти, среднего роста, сухощавого телосложения, относительно рано облысевший, с большим лбом и извечными синяками под глазами. По характеру он был весьма добрым, открытым человеком, в безоблачных ситуациях кажущимся совершеннейшим простаком, неврастенического склада и, несмотря на весьма блеклую внешность, приобретенную сутулость и щетину на некогда нежных щеках, в душе был неисправимым романтиком. Звали его Тин.

Когда под натиском обстоятельств Тину на некоторое время приходилось отклоняться в малом или в большом от собственного маршрута, его компас, спрятанный где-то внутри его сущности, оставался верен ему, всякий раз возвращая своего владельца, как правило, на более грубую, непопулярную, весьма скромную дорогу, подобную той, по которой в настоящий момент шумели покрышки его железного коня. Но это был его собственный выбор. Это был его собственный путь. А значит, его собственная судьба, придуманная и воплощенная им самим, о которой потом невозможно было сожалеть. А это достаточно весомый критерий полноценности жизни, как показали прожитые годы.

Справедливости ради нужно добавить, что в сумеречном настроении или обстановке, исключительно для отстаивания своих позиций, Тин мог превращаться в циничного, жесткого, порой до жестокости, скрупулезного аналитика и принципиального бойца, которого не смущали упреки в наивности и ретроградстве его постулатов. Он жил с ощущением душевной вечности и свободы. И это помогало ему выжить и сохраниться во многих непростых ситуациях. Как будто некие высшие силы вдохновляли его, вдыхая в него свою энергию, посылая ему нужных людей, создавая условия для необходимых занятий, открывая и создавая новые пространства для осуществления почти забытых мечтаний, чья вибрация, как потом оказывалось, всегда сохраняла свои, почти внутренне неуловимые, и тем более не видимые внешнему наблюдателю, пульсации, которые в определенный момент, набрав определенную критическую амплитуду, подобно извержению вулкана с грохотом и треском, сметая все на своем пути, прорывались наружу. И возвращение назад было уже невозможно. Так осуществлялся переход Тина из одной жизни в другую в рамках одной человеческой судьбы.

На примере собственного опыта, в настоящее время он был убежден в следующем: чтобы прожить несколько жизней, не обязательно умирать физически. По сути, если человек не однажды умирал душой в течение своего существования, то и плотское умирание для него будет лишь одной из подобных вех. И весь драматизм состоит в том, успел ли этот жилец сделать, ощутить, увидеть, услышать то, что хотел, или не успел. И так ли это было, как он этого желал. К сожалению, как ему представлялось, последнее встречалось крайне редко.

Сейчас Тин направлял слегка уставший автомобиль в то место, которое очень любил, а именно туда, где в детстве проводил лето у родителей отца. Эти добрые и давно ушедшие люди оставили неизгладимый теплый свет в его жизни. Теперь, в трудные часы, когда Тин поднимал глаза к звездному небу, он всегда мог найти пару звезд, у которых свет был не похож на остальные. Он внутренне улыбался ему и чувствовал обратную связь. Ему тоже были рады. Как тогда. В далеком детстве. Золотом и беспечном. Солнечном и ярком. Веселом и теплом. Уютном и защищенном любовью и самоотверженным трудом этих простых героев всего человечества. Но прежде всего, его. Маленького белокурого мальчика, с большой головой, серьезными глазами, наивного мечтателя, добрейшего и нежнейшего душой человечка, зачем-то появившегося в этом странном мире. В мире, где грубость нередко считается признаком силы, честность зачастую равняется с глупостью, а доброта привычно объясняется слабостью.

Послушно сбавив ход, автомобиль повернул налево и съехал на проселочную дорогу, на которой в изобилии встречались торчащие из земли камни, о которые то и дело, с неловкостью за тряску, приходилось натыкаться колесам. Руль подрагивал в руках Тина, машина накатом медленно продвигалась вперед.

По обе стороны от петляющей дороги виднелись небольшие участки земли, обычно распаханные и засаженные какой-то культурой. Их особенностью было разве что изобилие тех же камней. Больших и маленьких, острых и закругленных. Изредка можно было заметить валуны, поросшие мхом, на которых в теплую погоду иногда можно было наткнуться на пригревшуюся на солнышке задремавшую гадюку или наблюдать, умело пристроенный его трудолюбивыми обитателями, муравейник.

Эти небольшие угодья были окантованы лесными чащами и перелесками, за которыми находились болота и озера, изредка проблескивающие гладью воды.

До места назначения оставалось совсем немного. Автомобиль выехал на более ровный участок дороги, где тридцать лет назад были так называемые броды – продолговатые умеренно глубокие лужи вдоль дороги разной длины, образованные от протоки болотных вод и практически непересыхающие круглый год. Череда бродов заканчивалась неглубокой безымянной речкой, с течением слева направо относительно въезда в населенный пункт и имеющей небольшой разлив там, где проходила дорога.

Память уносила Тина в те годы, когда он здесь ребенком купался и ловил рыбу. По правую руку был проложен деревянный настил – так называемые, кладки. А вправо и влево по реке располагались виры – места для ловли рыбы. Теперь на месте разлива были проложены проточные трубы и сделана насыпь, виры и тропинка в бор заросли, броды пересохли. Того самого прежнего волшебного, сказочного природного мира, как и самого золотого детства, внешне давно уже не существовало.

Но в душевной памяти Тина все это по-прежнему еще жило, существовало, динамично длилось. Все самые дорогие ощущения той эпохи.

Ранее утро. Он мальчиком лет семи-восьми несколько километров с еще совсем молодыми родителями и младшим братом идет от большака, а перед самой деревней после речки бежит впереди них, чтобы первым ворваться в этот удивительный, горячо им любимый мир. Все вокруг наполнено запахом хвои, полевых цветов, свежим ветерком, теплом утренних солнечных лучей, порханием бабочек, пением птиц, упоительным головокружением и восторгом.

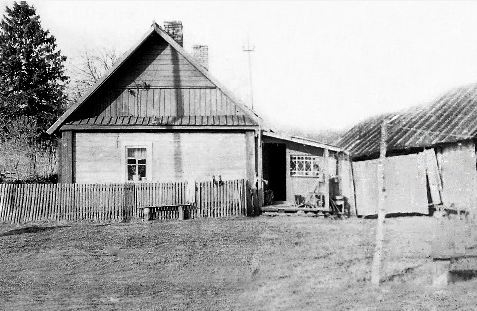

Впереди за взгорком виднеется крыша того самого первого дома на околице. Первого на всю жизнь. На все жизни при жизни, и возможно, и после нее. Ведь если во что сейчас Тим еще и верил, то только в любовь и существование ее вечной энергии.

Он прекрасно помнил то возбужденное ощущение легкости, захватывающей дух окрыленности, когда специально немного оторвавшись вперед, первым спешил взбежать на эту небольшую горку, шаг за шагом наблюдая, как гостеприимный дом все больше предстает перед ним. Еще пара десятков метров по прямой дороге, полянка, плетень, пара скамеек у дома, немного покосившиеся ворота с сараем по правую руку, крыльцо, залитое и прогретое солнцем, прохладный коридор, низкая деревянная дверь и вход в комнату, где с горячими объятиями и поцелуями уже встречают радостно и слезно расчувствовавшиеся милые старики. Кроме человеческих объятий гостей окутывает атмосфера добра, умиротворения, внутреннего, непередаваемого словами, счастья. Запах давно разогретой печи, приготовленных в ней блюд, утвари крестьянского быта, намытых до блеска полов, накрахмаленных подушек покрытых ажурной накидкой, а также тикающие ходики, звон рукомойника и прочее счастье однажды покоряют тебя, завораживают, увлекая в иные, доселе неизведанные измерения, и уже не отпускают никогда.

Каждый вдох этого мира являлся тогда событием, особой церемонией, ценнозначимым актом. Вид из окна, вхождение в другую комнату с железными кроватями, перинами, старомодным сервантом, патефоном, еще более старомодной софой, изящной этажеркой, круглыми деревянными стульями, лавками, второй печью, висящим на стене дробовиком, сундуком и с особым запахом шкафами.

А еще была большая кладовая, где хранились продукты, прялка, маслобойка, серпы, допотопный безмен и множество всякой всячины, производящей на детское сердце гораздо большее впечатление, чем все музеи мира. Все это было и осталось возвышенно и велико. Ни время, ни потери, ни жизненные поражения ни на грамм не обесценили жизнеутверждающей духовности этих вещей. Люди, встречавшие нас каждое лето, их облики, быт и уклад остались святыми для многих гостивших и знавших этих людей.

Все это было прежде. И баня, и сеновал, и летний домик, и погреб, и сараи, огороды и сенокосные луга и полянки, соседние дома, пруд, длинные изгороди, домашняя живность, скотина в хлеву и многое другое.

Теперь автомобиль имел возможность подъехать к самому дому. Тин вышел из машины и встал как вкопанный.

Дом, обессиленный и обескровленный, был почти уничтожен. Стены, потолки, полы были изуверски выпилены. Но изувеченный, на четырех углах он, слегка покосившись, невероятным образом, все еще стойко держал крышу. Как смертельно раненный, но непобежденный солдат. Разросшиеся кусты сирени заботливо прикрыли его зияющую безжизненную наготу. Разросшаяся и переплетенная между собой сухая и колючая трава стояла как оборонительное заграждение, сурово и безрадостно встречая всякого забредшего сюда прохожего.

Тим поклонился в пояс. Рефлекторно. По мановению сердца. Его никто этому не учил. Никто не просил. Это была его собственная потребность. Поклониться. И долго не разгибать спины. Мысленно прося прощения у дома, что не сберег его. Что был занят всем, чем угодно, но не им. Что часто благоговейно и с благодарностью вспоминал его, но не сберег. Не смог. Не пытался. Мечтал быть здесь, приезжать. Но не сберег.

Прости меня за все… - не переставая, крутилось у него в голове, - прости меня за все…

2

Искреннее покаяние особого утешения не принесло. Горечь безвозвратно утерянного отравляла, и без того малозавидное, существование Тина. Сердце сжалось и с трудом совершало редкие глухие удары, сотрясая грудную клетку.

Тин выпрямился и обвел взглядом окрестности. По левую руку от него через дорогу все заполонил разросшийся кустарник. Когда-то в этом направлении уходила узкая тропка, ведущая к старому неглубокому покосившемуся колодцу, поросшему мхом и травой.

Погода стояла хмурая, облачная, неприветливая как та местность, куда забрался Тин. Порыв холодного ветра недружелюбно толкнул его в спину. Захотелось в тепло. На печь. Ту самую, полуразвалившаяся труба которой указывала, что она еще там, в доме.

Вспомнился жар ее лежанки, жесткость камней, тесное, душноватое и темное пространство под потолком даже для ребенка, замечательнее которого было трудно найти. Оно напоминало прочный, капитальный шалаш, какие так любят мастерить дети, особенно на деревьях, повыше. Здесь всегда были сушеные яблоки, теплый и ароматный вкус которых не смог забыться через столько лет, по-прежнему оставаясь на кончике языка.

Сверху было удобно тайно наблюдать за жизнью взрослых. Бабушка трудилась у печи, в которой ею искусно готовились неповторимые деликатесы: тушеный картофель с мясом, пироги с вареньем, творожники со сметаной, жареные грибы с луком, рыба в разных вариантах, насыщенные ароматные супы. Присутствие хозяина дома, как правило, было недолговременным, так как он добросовестно и неустанно занимался хозяйственными делами в поле, на лугу, в огороде, на пасеке или в сарае, в саду, на озере или реке. Он появлялся только пообедать и немного отдохнуть на своем персональном лежаке у печи, так как ежедневный ранний подъем и активный физический труд были весьма утомительны для пожилого человека, прошедшего три войны, тяжело контуженного, в послевоенные годы поднявшего на своих плечах собственную многодетную семью, еще более многодетную семью погибшего брата и сделавшего не одно доброе дело для многих нуждающихся людей, каких всегда было немало, а в ту пору особенно. И его жена, бабушка Тина, была всегда рядом со своим супругом, до его последнего вздоха, разделив с ним поровну все тяготы и лишения, выпавшие на их далеко не простую крестьянскую долю.

Бабушка, несмотря на свои постоянные хлопоты, мягко и заботливо вводила Тина в курс житейского быта, приобщая его к элементарным навыкам – сбивать масло в самодельной маслобойке, чистить рыбу, снимать сливки с молока, носить воду из колодца, используя коромысло, и умело преподавая множество других полезных дел, в том числе, правильно косить траву, грести и складывать в копны сено. Мужчины, отец и дед, знакомили Тина с навыками колки и распила дров, закрепляли знания сенокосной поры, учили готовить снасти и удить рыбу. Для охоты Тин в ту пору был еще мал. А вот грибы, ягоды, полезные корешки и травки ему собирать довелось. Это была сказочная, чудесная и в тоже время поучительная, полезная пора. Потом вся добыча обрабатывалась и готовилась для употребления либо на полянке перед домом – рыба, грибы – либо в доме – ягоды, корешки, травки.

Вспоминая прежние беззаботные годы, задумавшись, Тин не заметил, как тучи сгустились, и стал накрапывать мелкий редкий дождь. Пора было возвращаться. Он вернулся в машину и еще раз взглянул на дом. Включил радиоприемник, чтобы снять некое отупение, навалившееся от несоответствия увиденного перед собой и живущего внутри него. Динамики выплевывали ритмы популярного механического трека.

Тин закрыл глаза. Монотонные звуки стали приглушаться, вязнуть в сгустившемся эфире, отдаляться. Навстречу им неожиданно всплыли бодрые мелодии и звонкие голоса, безвозвратно ушедшей поры, несущиеся из старой радиолы. Сквозь веки почудился свет солнца, как тогда, когда Тину выпало счастье просыпаться, щурясь от летнего солнечного света, резво бьющего в южные окна просторной светлой комнаты и идти на запах только что приготовленного в печи теплого пирога, украшенного косичками из теста и щедро заправленного умопомрачительно вкусным вареньем.

Дождливые дни на память Тину почти не приходили. Но и они были особенны. Дни отдохновения и раздумий, чтения хороших, добрых и умных книг. Дни созерцания, вдыхания благоухающей природы, устающей от засушливости и с радостью впитывающей долгожданную влагу, взамен дарящей окрестностям аромат травы, деревьев, кустарников, с привкусом охладевающей воды, остывающего песка и камней, а у людей успокоения чувств, порывов и чрезмерных страстей в специфичном труде, которому не было конца и краю.

Немного задержавшись на этом воспоминании, Тин сделал усилие, чтобы открыть глаза. Это было непросто. Выходить из этого, почти блаженного состояния, ему не хотелось. Он повернул ключ зажигания. Железное сердце старого друга ожило.

Автомобиль медленно, нехотя развернулся и грустно поехал в обратном направлении. В зеркалах заднего вида отдалялись прощальные очертания дома - средоточия некогда счастливой вселенной, центральной планеты жизни добрых и сильных людей, самого необычного в жизни Тина - магического, таинственно притягивающего к себе - из всех обыкновенных деревенских крестьянских деревянных домов, самого радушного и преданного всем, кому было судьбой позволено в него войти; непобедимого солдата, символа духовности создавших его таких простых и по-своему великих людей. Великих неиссякаемым светом и теплом душевной мудрости, принятием каждого посланного судьбой мига, заповедностью сохранения родовых традиций.

Вслед медленно исчезающему из вида автомобилю с безмолвной грустью смотрели останки дома. Высокие деревья и разросшиеся кусты, покачиваясь на ветру, прощально махали вслед, как когда-то со взгорка, роняя скупую горькую слезу, махали вслед уходящему мальчишке скромные творцы этого удивительного мира, крупицы которого продолжали жить, сохраняясь в неизменном виде, в благодарных сердцах однажды его познавших людей.

Сердце Тина было одним из них.

12.04.2020

Свидетельство о публикации №120041305440