Красное колесо II

У икон чуть теплится свеча...

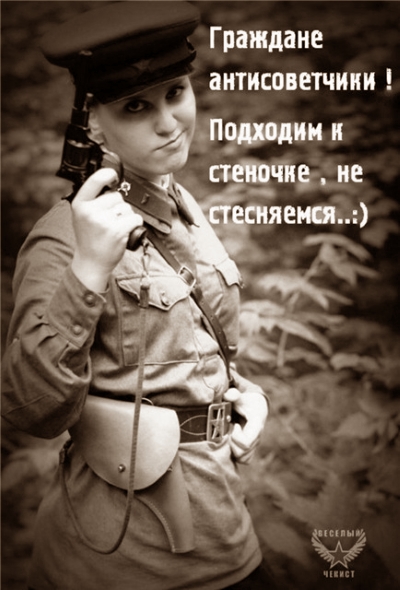

Подрастают новые чекисты,

Продолжая дело Ильича.

Бело–сине–красные оттенки

Видятся бордовыми порой,

И ведёт людей к подвальной стенке

Вежливая дама с кобурой.

Так к лицу ей серая рубаха!

Иногда и пряжка чуть блеснёт,

Если тех, кто мешкает от страха,

Она нежно в спины подтолкнёт

Или если крикнет для острастки

На детей супружеской четы...

Словно у Кабаевой–гимнастки,

У неё восточные черты.

___________________

* Иллюстрация:

картинка из неосоветской группы

ВКонтакте "Весёлый чекист".

Из книги Владимира Солоухина

"Последняя ступень (Исповедь вашего современника)":

Знало ли ваше поколение, что ЧК первых лет революции, вся ЧК, кроме, может, рядовых часовых, состояла не из русских людей? Все! Понимаете, для чего это было сделано?

До сих пор ходит еще в ЦДЛ одна старуха, бывшая чекистка. (Разговор происходил в 1976 году.) Как напьется, так и хвалится, что особенно любила расстреливать молодых русских девушек–гимназисток и чуть постарше, особенно красивых. Лично уводила в подвал (хотя, как следователь, могла бы этого и не делать) и лично стреляла. Сам слушал ее. Пьяная, слюни текут из беззубого рта, хвалится: «Помню, красавица девка, коса до пояса. Поставила ее к стенке. Она мне плюнула в лицо, а я ей прямо в рот из нагана…».

Так вот эта старуха хвастается, что собственноручно застрелила 83 (восемьдесят три!) русских молодых красивых женщины. Почему молодых и красивых? Вспомним, что писала Н.Я.Мандельштам: «возраст тоже принимался во внимание». Потому что молодые и красивые русские девушки нарожали бы красивых русских людей. Шло истребление «биоматериала».

Стреляли без суда и следствия. Не надо было никакого преступления, чтобы быть пущенным в расход. Русский, университетское образование (не говоря уже о дворянском происхождении) — и разговор окончен. Крупный деятель тех времен Лацис учил своих подчиненных: «Не ищите доказательств того, что подсудимый словом или делом выступил против советской власти. Первым вопросом должно быть, к какому классу он принадлежит. Это должно решить вопрос о его судьбе. Нам нужно не наказание, а уничтожение».

Это не только в Москве на Лубянке. Но во всех городах, губернских и даже уездных. Мы теперь содрогаемся — инквизиция. Инквизиция сожгла за все время своего существования несколько тысяч человек. Да ведь это одно какое-нибудь Иваново–Вознесенское отделение ЧК…

…Чтобы стать сильным государством даже экономически, в молодом африканском государстве стараются искусственно прививать национальное самосознание, общенародное единство, ищут любые стимулы. Важны даже символы. А если у народа уже сложилось на протяжении веков национальное самосознание? Если у него есть уже символы, олицетворяющие его единство, его славу, его силу? Что же нужно делать для того, чтобы народ разъединить, разобщить, лишить единства, притупить национальное самосознание и вообще ослабить?

Очевидно, нужно ликвидировать как стимулы, так и символы. Значит, всё, что национально, скажем еще точнее, всё, что ярко национально, всё, что есть у этого народа самобытного, непохожего на других, все, что определяет его лицо и лицо земли, которую он населяет, облик его городов и сел, все, чем мог бы он гордиться, все, глядя на что, он мог бы радоваться в сердце своем, что это вот его, кровное, исконное и своеобразное, — всё это надо как можно скорее уничтожить, чтобы не напоминало, сделать безликим, ординарным, не говорящим ни уму, а главным образом, ни душе, ни сердцу.

Если в молодом африканском государстве проводится искусственное национализирование населения с целью укрепления государства, то в России началась искусственная денационализация с целью ослабления народа.

Самым ярким городом с точки зрения национального своеобразия была Москва. На нее-то и направились главные разрушительные усилия. Рассказывают, что некий Заславский, назначенный главным архитектором Москвы, ездил в автомобиле с секретарем, колеся по московским улицам наугад, и на все, что ему бросалось в глаза, показывал пальцем, а секретарь, сидящий рядом, помечал в записной книжке. Что же могло бросаться Заславскому в глаза? Церкви, конечно, златоглавые церкви и златоглавые московские монастыри.

— Это. Это. Это. Это. Это! — коротко бросал подонок и гад Заславский, а секретарь помечал. И вот, как по мановению руки этого Заславского, на месте удивительных храмов XVI и XVII веков образовались чахлые скверики и пустые площадки. Сотни (!) взорванных московских церквей, да еще десятки оставленных «на потом», брошенных на произвол судьбы, то есть на медленное разрушение и умирание.

Творящие это прекрасно ведали, что творят. Архитектор Щусев, видимо, уже почувствовав, что грозит Москве, говорил: «Москва — один из красивейших мировых центров, обязана этим преимущественно старине. Отнимите у Москвы старину, и она сделается одним из безобразнейших городов».

Большинство памятников старины сносили внезапно, быстро, главным образом ночью. То есть взрывали их ночью, а уж кирпич разбирали потом на глазах у безмолвных, безответных, поруганных и вот именно парализованных людей.

Красные Ворота, Триумфальная арка, Сухарева башня, Страстной монастырь, Симонов монастырь… Четыреста двадцать семь уничтоженных бесценных памятников, из которых каждый, кроме всего прочего, стоил бы теперь (даже если продать на распиловку в Америку) миллионы и миллионы.

Один из воротил тогдашнего архитектурного мира и вообще Страны Советов Н.Гинзбург давал в руки разрушителей национального облика Москвы прекрасный рецепт, поскольку нельзя все же было взорвать половину Москвы. Ну, четыреста памятников, куда ни шло. Но ведь задача была стереть с лица Москвы даже признаки национального своеобразия. И вот он, хитрый, но более того, подлый рецепт. Цитирую точно по журналу «Советская архитектура», номер 1–2 за 1930 год.

«Мы не должны делать никаких капиталовложений в существующую Москву и терпеливо лишь дождаться естественного износа старых строений, исполнения амортизационных сроков, после которых разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дизенфекции Москвы».

Дезинфекция от кого, от чего?! — хочется не просто спросить, закричать. От русского духа, от национальных черт, от бесценной исторической старины, от русской славы и красоты. «Москва, Москва, люблю тебя, как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно…», «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось…».

Видно, считал Гинзбург, достаточно будет русскому и звука, то есть одного названия, а саму Москву щадить нечего. Уничтожить прекрасный, единственный в мире, уникальный город, поставив на его месте город среднеевропейский, без лица, без роду и без племени.

Подлая и хитрая «выдумка» с естественным износом и с исполнением амортизационных сроков. Стоит только несколько лет не прикладывать к зданию рук, как оно теряет внешний вид, превращается в обшарпанную, грязную завалюху. Тогда можно подвести хоть кого угодно к этому зданию, показать и спросить: «Это мы должны сохранять? Но это же завалюха!» А решение напрашивается само: убрать!

Именно так по рецепту Гинзбурга, стояло обреченным и заброшенным все Зарядье — пригоршня жемчугов, рассыпанных на тесном пространстве на берегу Москвы-реки… И никуда это Зарядье не годилось, кроме как на снос. Придумали на его месте построить гостиницу «Россия». По случайности, по недосмотру ли, промыслом ли божьим (да и время немного переменилось) несколько жемчужин, обросших за десятилетия коростой, грязью и пылью, сохранили около гостиницы, отмыли, оттерли, и все ахнули: красота-то какая! Где же раньше она была? Тут же и была. Но только «доходила» по рецепту Н. Гинзбурга до той кондиции, «когда разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Так пусть же знают русские люди, потомки наши, если всё ещё они будут чувствовать и считать себя русскими людьми, что взрывали в Москве не завалюхи, а несравненные по красоте и своеобразию храмы, точно такие же, как Никола в Хамовниках, как церковка на улице Чехова, как любая уцелевшая церковь. Да еще надо учесть, что Заславский, когда ездил в машине с секретарем и кидал ему через плечо: «Эту. Эту. Эту. Эту. Эту!» — руководствовался точно теми же соображениями, как и садистка ЧК, которая уводила в подвал на Лубянке молодых русских женщин.

Чудом уцелел Василий Блаженный. Когда в Кремле разглядывали макет Москвы и прикидывали, что бы ещё сломать, Каганович взял макет собора Василия Блаженного и спрятал его в карман. Сразу все увидели, как свободно стало в конце площади, как удобно и просторно будет трудящимся уходить с демонстрации. Стоило бы Сталину сказать тогда: «А что, товарищи, по-моему, Лазарь Моисеевич прав», — и судьба собора решилась бы тотчас. Но Сталин промолчал. А тем временем Ворошилов толкнул в бок Кагановича: «Поставь, Лазарь, поставь на место». Лазарь и поставил. И спасся чудом этот собор.

Но не спасся другой памятник русской славы и красоты. Ходят слухи, что Лазарь Моисеевич (по другой версии Хрущев) нажал на рубильник, когда замыкали цепь. Этот храм Россия строила сорок два года. По просёлкам ползали телеги, собирая по копеечке и по рублику. Не то чтобы у казны, у Царя, не хватило бы денег построить ещё одну церковь в добавление к десяткам тысяч церквей. Но был дополнительный смысл в том, чтобы построен был храм на всеобщие народные деньги. Памятник пожару московскому и изгнанию Наполеона из Москвы. Внутри храма на стенах были выбиты золотом по мрамору имена всех, ставших героями, во время войны с Наполеоном. Сурикову после окончания академии предложили двухгодичную заграничную стипендию для совершенствования мастерства, но он отказался ради того, чтобы расписывать храм Христа Спасителя. Самое высокое здание в Москве. Колокольня Ивана Великого помещалась бы в его интерьере. Красота, народная память, святыня.

Свидетельство о публикации №119062607137