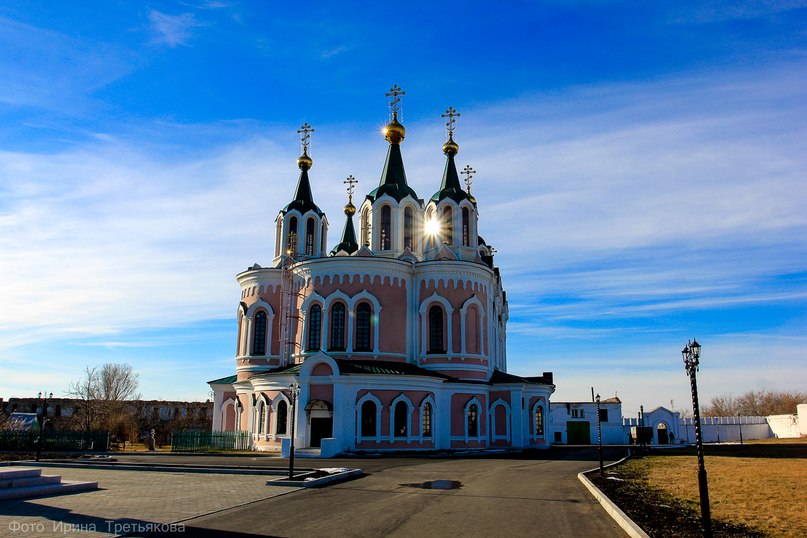

г. Далматово, Далматовский монастырь

Этот монастырь был основан еще в 1644 году, спустя чуть более полувека после легендарного похода Ермака. Связь с Ермаком у этих мест куда больше, чем может показаться. Ведь Далматовский монастырь основан прямым потомком одного из казаков ермаковской дружины – Дмитрием Ивановичем Мокринским. Ударившись после смерти горячо любимой жены в веру, он присвоил себе имя Далмат. Первое время Далмат жил на берегу Исети в вырытой им в глине пещере. Затем основал монастырь, возле которого вскоре возникло поселение – Служняя слобода. В 1691 году по названию возведенной в центре селения деревянной церкви Николая Чудотворца слободу переименовали в село Николаевское.

Раскинувшийся на высоком левом берегу реки Исеть Далматовский монастырь не раз сжигали дотла башкиры, татары и калмыки, пытавшиеся вытеснить русских со своих прежних земель (47).

Далматовский монастырь представляет собой исторически сложившийся архитектурный ансамбль сооружений постройки XVIII-XIX веков. В него входят крепостные стены с башнями и воротами, Успенский собор и Церковь Всех Скорбящих Радосте, монастырские кельи, здания служб. Самой древней каменной постройкой на территории монастыря является Успенский собор, самыми поздними монастырскими сооружениями стали городской теплопункт, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, здания цехов. После 1917 г. многие монастыри и церкви использовались под школы, музеи, госпитали, дома культуры. Далматовский монастырь тоже не избежал этой участи. В 1922 году в бывшем монастыре был открыт краеведческий музей. В 1929 году здание церкви Всех Скорбящих Радосте было закрыто по решению окружного исполкома и передано под Народный дом. С 1932 по 1939 год в нем работал колхозно-совхозный драматический театр. В период Великой Отечественной войны в зданиях монастыря размещался госпиталь и Курсы усовершенствования командного состава. Наибольший урон монастырю был нанесен в связи с размещением на его территории через 3 месяца после окончания войны завода «Молмашстрой». Лишь в 1989 году освобождаемые заводом помещения начали передаваться в пользование Далматовской православной общине. Полностью территория монастыря была передана Курганскому епархиальному управлению в 1994 году. Чтобы оценить уровень разрушительного процесса для сооружений монастыря, подвергавшихся агрессивному воздействию не только сил природы, но и человека в течение довольно длительного периода, необходимо коротко остановиться на том, что было выполнено талантливыми народными мастерами для создания памятника культового зодчества (46).

Замысел построить монастырь-крепость в долине реки Исети принадлежал Далмату. Архитектурный ансамбль Далматовского монастыря расположился на высоком берегу старицы реки, естественно вписавшись в природный колорит этих мест. Его конфигурация, основные границы, план, местоположение главных построек были обусловлены ландшафтным окружением. С запада естественная граница монастыря обозначилась крутым обрывом, с юга – пологим склоном. Вдоль восточной стены монастыря простирается жилая застройка. Вдоль северной стены проходит дорога – центральная улица города Далматово. На площади перед главным (северным) входом в монастырь располагается часовня и сквер. Территория монастыря представляет в плане многоугольник. Ансамбль построек окружен крепостной стеной с тремя башнями. Самая короткая стена – северная, самые длинные – западная и восточная. В основе композиции ансамбля лежит пересечение двух взаимно перпендикулярных осей. Ядром композиции является Успенский собор, расположенный на пересечении этих осей. Ось запад-восток сформирована объемами Успенского собора и Скорбященской церкви с усыпальницей преподобного Далмата. Ось север-юг менее выражена и образована южными и северными воротами. В состав построек входной группы у южных ворот входят здания келий и служб, у северных ворот – возведенная над ними Надвратная церковь Иоанна Богослова и примыкающий к ним гостиный корпус. По периметру юго-западной и западной стен расположены гостиный и хозяйственный корпуса. Площадь комплекса Далматовского монастыря в пределах стен составляет 4 гектара, периметр (по наружному обводу стен) – 766 метров (46).

Композиционная доминанта монастырского ансамбля – Успенский собор (1707-1719 гг.). Собор представляет собой храм «кораблем» с последовательно расположенными апсидой, собственно храмовой частью, трапезной, колокольней и притвором. Собор разделялся на два этажа. В нем располагалось пять престолов. На стенах храма имелись росписи. В основу объемно-планировочного решения церкви Всех Скорбящих Радосте (1871-1881, 1886 гг.) положена схема четырехстолпного храма с полуциркульной трехчастной апсидой. Храмовый объем со всех сторон обнесен галереями. Здание имеет довольно сложную систему перекрытия. На 4 столба опирается парусный свод, над которым возвышается восьмигранный барабан центральной главы, по углам выведены 4 малых парусных свода для малых глав. Фасадные композиции отражают внутреннюю объемно-планировочную структуру. К зданию церкви со стороны юго-западного фасада пристроили каменную часовню с саркофагом старца Далмата. Росписи покрывают стены, столбы, своды. Северо-восточная башня (1720-е гг.) являлась в свое время оборонительным бастионом, с которого хорошо просматривались и обстреливались артиллерией подступы к монастырю с севера и с востока, и имела большое стратегическое значение. Башня представляет собой сооружение без перекрытия (без крыши), по высоте равна стене монастыря, верх ее огражден точно такими же зубцами, как и крепостные стены (46).

Юго-восточная башня (1720-е гг.) замыкает угол между юго-восточной и южной стенами. Она также имела важное стратегическое значение. Башня значительно вынесена за линию крепостных стен в целях фланговой обороны. Башня восьмигранная, двухъярусная, с шатром, который завершался небольшой маковкой с яблоком и флюгером. Нижний ярус перекрыт кирпичным сомкнутым сводом (46).

Юго-западная башня (1731-1764 гг.) была выстроена по типу «восьмерик на четверике» и завершалась высоким восьмигранным кирпичным шатром, маковкой с яблоком и флюгером. Башня, расположенная на краю крутого обрыва, являлась крепостным оборонительным наблюдательно-сторожевым сооружением. Первоначально башня соединяла западную и южную стены. В XX веке к башне были пристроены гостиный и хозяйственный. корпуса. Отсутствие бойниц и наличие просторных оконных проемов свидетельствует о ее гражданском назначении (46).

Часовня (1870-1880 гг.) стоит на площади перед северными воротами монастыря. Часовня, расположенная на оси западного фасада Успенского собора, связывает внутреннее пространство монастыря с городским, а этом ее основная градостроительная роль (46).

Кирпичные крепостные стены возводились с 1713 по 1763 гг. Высота стен около 6 метров, ширина стен в основании 2,3 метра. В основе конструкций крепостных стен арочные ниши, в которых устроены боевые проемы в два яруса. Поверху стен имеется проход шириной более 1 метра, который с внешней стороны защищен зубцами в форме «ласточкиного хвоста». В первой половине XVIII века входящего в монастырь встречала икона Успения Богородицы над Северными воротами. Но главными святыми воротами монастыря издревле были Восточные ворота. Поначалу по верху кирпичных ворот была выстроена церковь Иоанна Богослова. Разобранная в середине XX века и перенесенная на кирпичные, трехпролетные Северные ворота, Надвратная церковь и теперь определяет парадность ворот при въезде а монастырь. Церковь представляет собой четверик, перекрытый сомкнутым сводом, который завершен четырехгранным куполом с луковичной главкой на восьмигранном барабане (46).

Однопролетные Восточные ворота оформлены трехчетвертными колоннами, имеют богатое декоративное убранство, составленное из фигурного кирпича. Южные ворота кирпичные, двухпролетные, построены со сводчатым проемом, который обрамлен со стороны улицы двумя парами прямоугольных пилястр и треугольным навершием (46).

До революции монастырь располагал богатой библиотекой и ценнейшим архивом. В революционные годы, когда дорвавшиеся до власти крестьяне уничтожали малейшие напоминания о прошлом, известному краеведу В.П. Бирюкову немалыми усилиями удалось спасти уникальный монастырский архив и часть старых книг.

Переживший немало тяжелых испытаний и восстаний, Далматовский монастырь пал под гнетом большевиков. В 1928 году по решению Шадринского окрисполкома монастырь ликвидировали. В разные годы в монастырских стенах размещались детский дома, музей, драмтеатр, средняя школа. Во время войны здесь разместили госпиталь, а после – завод «Молмашстрой», изготовлявший оборудование для переработки и хранения молока. Вскоре этот завод стал градообразующим и в 1947 году Далматово вновь обрел статус города.

Монастырские стены, башни, постройки во времена «похода к светлому будущему» пришли в упадок, потрескались, обветшали. Сейчас Далматовский Успенский монастырь действующий, его неспешно пытаются отреставрировать, но процесс этот, похоже, затянется надолго (47).

6 августа 2017 года в Далматовском монастыре прошли торжества во время которых был открыт и освящен памятник преподобному Далмату Исетскому. установлена в центре монастыря (напротив алтаря Скорбященского храма) величественная скульптура основателя Успенской обители. Преподобный Далмат изображен с иконой Успения Божией Матери в руках. Автор памятника – художник-скульптор из г. Кургана О.Ю. Красношеина. Бронзовая фигура отлита в мастерской И.Ю. Дубровина (г. Екатеринбург). Полутораметровый гранитный постамент изготовлен предприятиями «УРАЛ-ГРАНИТ» под руководством генерального директора Я.Р. Калайчиева и ООО «Першинский каменно-щебеночный карьер «КВАРЦ» под руководством генерального директора И.П. Базоева (48).

До Далматовского монастыря можно доехать по трассе Р-354 (Екатеринбург-Шадринск, поворот в г. Далматово. Монастырь расположен по ул. Советской, ближе к реки Исеть. Координаты монастыря: 56.257106, 62.939471.

Свидетельство о публикации №118052503216