Четыре стихотворения - Нов. Гильгамеш, 2-2018

***

Скользни в полночный сквер,

Сойди в кромешный мрак,

Где люди средь химер –

Никто и звать никак.

Но всё слабее тень,

И ночь белым-бела,

И белая сирень

Мерцает из угла.

(2006)

***

Какие сны одолевают! –

Над явью заодно вольны...

Вот в лес вхожу – и попадаю

В разгар Пунической войны.

Там в шлемах, слизнями потёртых,

Опята прут из-под корней,

Их жёлто-серые когорты

Штурмуют Карфагены пней.

Мёртв Ганнибал. И ветер тронул

Вершины буковых завес.

И снится дряхлому Катону

Наш варварский осенний лес.

(2009)

В ЛЕСУ

Сыну

Глядит, ощерясь, тьма тугая,

А по верхам гуляет шквал.

Но Царь Лесной зазря пугает –

Я в жизни не таких видал –

В той жизни, встречно-поперечной,

Убогой, бывшей не по мне…

А два еловых человечка,

Сынок, – на нашей стороне!

(2010)

LIMESMUSEUM*

Здесь веками длилась «Санта-Барбара»:

возникая из-за гор и дол,

малообразованные варвары

портили добротный частокол.

И, слегка германцами подрезанный,

появлялся, как из-за угла,

сам себя вообразивший Цезарем,

крепкий мужичок Каракалла.

Поглазеть на вражеские линии

лично залезал на каланчу.

Всё было всерьез – вестготы, римляне...

А теперь музей, где я торчу.

(2013)

-------------------------------------

*Музей границы Римской империи в немецком г. Алене.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Об альманахе: Татьяна Калугина. Эффект протея. "Октябрь", 4 - 2018.

Татьяна КАЛУГИНА

Эффект протея

(альманах «Новый Гильгамеш»)

Опубликовано в журнале Октябрь, номер 4, 2018

Татьяна Калугина (Петра Калугина) – поэт, прозаик, автор трех поэтических сборников: «Твой город» (2004), «Круги на полях» (2013), «Изобретение радуги» (2016) и ряда публикаций в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность», «Нева», «Homo Legens», «Плавучий мост» и других. Живет в Москве.

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ (ВЫП. 2). – КИЕВ: КАЯЛА, 2018.

В начале февраля в Доме-музее Булгакова состоялась презентация альманаха «Новый Гильгамеш» (вып. 2), которую провел в верхнем – малом – зале музея Дмитрий Артис, составитель поэтической части издания. То и удивительно, что в малом, в кулуарного типа кафе-гостиной, где обычно проходят вечера одного-двух авторов, но и тогда не всем зрителям хватает мест за столиками и на хаотично сдвинутых, собранных в последний момент по комнатам стульях и скамьях.

В данном же случае предполагалось нечто в количественном смысле грандиозное, судя по внушительному перечню заявленных имен, авторов альманаха, приглашенных выступить. Спасла ситуацию безостановочная, хоть и едва уловимая глазом, деликатно-нешумная ротация присутствующих зрителей: одни вставали, перемещались в коридор и экспозиционные залы музея размять члены и пообщаться, а другие занимали их места… В итоге всем хватило поэзии: удалось пусть по чуть-чуть, но послушать.

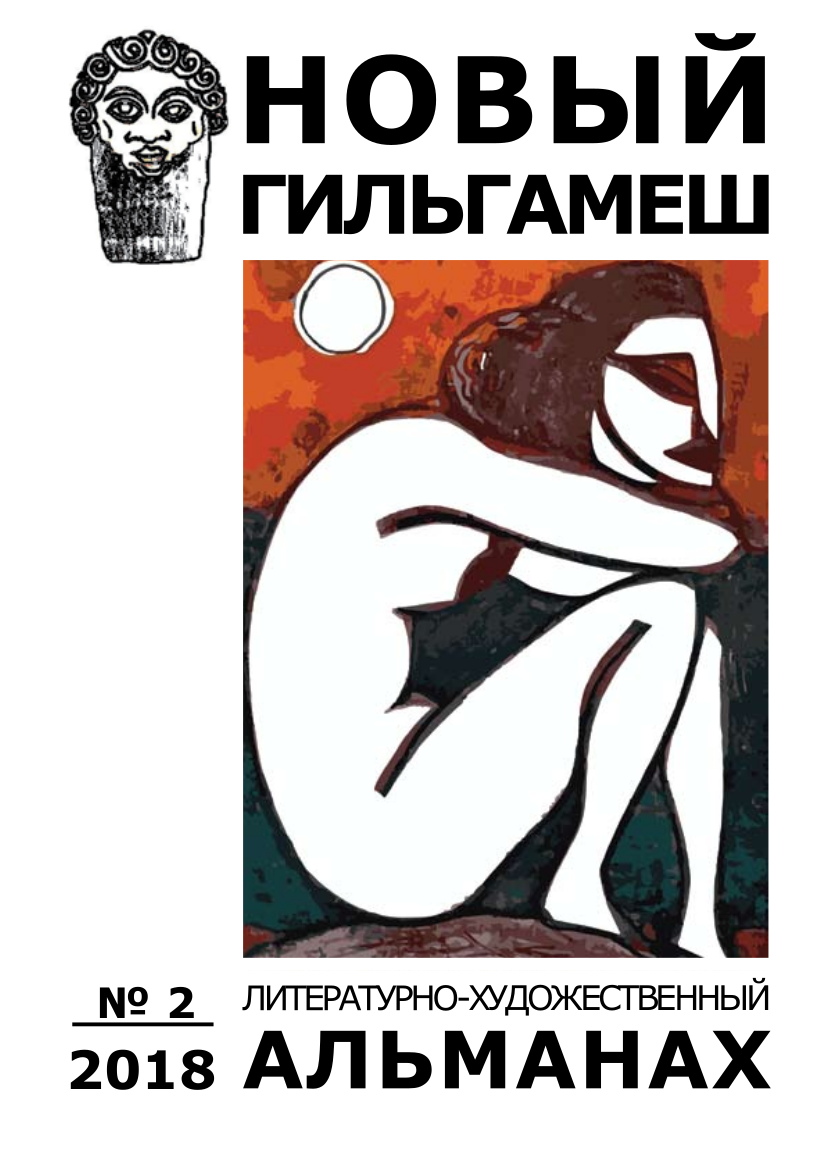

Само издание впечатляет поистине эпическим охватом, «размахом крыльев». Безупречно исполненный технически (не разваливающийся на части при перелистывании страниц, радующий глаза читателя ярким и достаточно крупным шрифтом) пятисотстраничный том оформлен нарядной глянцевой обложкой, парадно-белой, с эффектной картинкой кисти Н. Сологубова: на фоне полной луны – обнаженная фигура человека, обхватившего колени. Берешь альманах в руки и сразу чувствуешь: «…он планировался и делался как настольная книга для спокойного чтения» (слова поэта-составителя Дмитрия Артиса).

В нынешний выпуск альманаха вошли подборки пятидесяти пяти авторов из самых разных уголков земного шара, среди которых Владимир Гандельсман (Нью-Йорк), Дмитрий Мельников (Москва), Светлана Кекова (Саратов), Бахыт Кенжеев (человек мира), Ирина Евса (Харьков), Дмитрий Мурзин (Кемерово), Алексей Остудин (Казань), Михаэль Шерб (Дортмунд, Германия), Амарсана Улзытуев (Улан-Удэ), Вера Кузьмина (Каменск-Уральский), Ольга Злотникова (Минск) и многие другие. Кроме того, в конце издания есть два небольших раздела прозы и эссеистики. Но, конечно, основной объем занимают стихи, поэтому будет более чем естественно именно о них и поговорить.

Стихотворения в альманахе необязательно должны объединяться по какому-то признаку, а если и объединяются, то в большинстве случаев этот признак либо весьма условен, либо, наоборот, подчеркнуто специален. «Новый Гильгамеш» в этом смысле по-своему уникален. То общее, что связывает вошедшие в него тексты, явлено слишком выпукло, чтобы его можно было не заметить. И в то же время нет ощущения намеренности, критерия, некой заданности отбора.

Это «нечто» я определила бы как преломление древних эпосов и мифологий через призму современной поэзии, активную обращенность к ним. Редкая подборка издания обошлась без упоминания Гомера или шумера, Агамемнона или Тифона, Амона Ра или Андромахи, фавна или кентавра. Впрочем, «упоминание» – слово не самое подходящее.

Современность не смотрит назад, сквозь толщу эпох, в золотые века архаики, она смотрит в себя, а еще точнее – в великую Одновременность всего существующего. Туда, где

Шумер, Аккад, Египет, Ханаан –

Слились в клубок, как женщины Гогена.

(Евгения Бильченко)

И видит современность все по-своему своим дробным фасеточным постпостмодернистским зрением, самим фактом этого смотрения бесконечно остраняя и в то же время проясняя предмет, стремясь к прозрачной цельности, но кропотливо работая над пестрым аляпистым пэчворком. А может, и не стремясь, может, просто по ней тоскуя.

После Греции все по-другому:

доверяешь пути – слепому…

<…>

Твое зрение проще, чище:

этот нищий – не просто нищий,

а все тот же бедняк Одиссей…

<…>

…не старухи проваленный рот,

а в Аид таинственный вход.

И – главное – самые пронзительные строчки, вскрик души в этом стихотворении Владимира Черешни:

После Греции, после, после…

Как бездарно мы возимся возле!

Вечный комплекс «Эдипа современности» перед царственным отцом-каноном!

Однако надо заметить, что этот вскрик отчаяния от осознания собственной «неполноценности» – скорее, исключение из правил. Ныне творящий поэт, как ни странно, в основном в ладу со всем тем, что было до него, с Золотым веком богов и героев. Это очень зрелый Автор, переживший в ХХ веке свою смерть и успевший получить с нее немалые дивиденды. Это Автор, которому все пошло впрок: и предшествующие десятилетия многотрудных литературных рефлексий, и нынешние интернет-скорости получения и усвоения информации (информационно-поэтического метаболизма, назовем это так), и актуальная сейчас, становящаяся трендовой во многих сферах жизни психология принятия. То есть психология синтеза, зрелого становления, нахождения равновесной точки между «тезой» и «антитезой», в чем бы они ни заключались в каждом отдельном случае.

Поэзия современности, какой она представлена в альманахе, и уравновешивает себя «веком богов и героев», и уверенно вписывает себя в него. Даже не столько уравновешивает, сколько вписывает.

Все происходит здесь и сейчас, в одно и то же время для всех, и это настолько естественно, что даже обыденно. В этом простом настоящем, Present Simple («Вергилий презентует ад, // А Беатриче – рай»), поэт и стоматолог Игорь Куницын тоже, наравне с Вергилием, презентует себя: он верен клятве Гиппократа «с восьми до трех», а после работы шагает «служить иным богам», которым верен «с трех до восьми», но о которых понятия не имеет, что это за боги, «черт возьми».

По-моему, блистательная самопрезентация, исчерпывающая! И не ирония, как может показаться, тут главное, о нет! А что-то другое.

У него же, у Куницына: «Я Ахиллес я Гектор я Улисс», строчка без запятых, которая так и просится быть прочтенной в современном «фейсбуковом» стиле, с тэгами: я#Ахиллес…

У Михаила Окуня:

Вот в лес вхожу – и попадаю

В разгар Пунической войны.

Там в шлемах, слизнями потертых,

Опята прут из-под корней,

Их желто-серые когорты

Штурмуют Карфагены пней.

<…>

И снится дряхлому Катону

Наш варварский осенний лес.

Муравей из стихотворения Феликса Чечика, пытающийся переплыть плевок, не подобен Улиссу в волнах разбушевавшегося моря – он Улисс и есть. Его сиюминутная «насекомая» ипостась никоим образом не отменяет и не уничижает в нем героя.

Взаимопроникновение, диффузия времен – и завороженный этим феноменом поэт-наблюдатель. Ироничный. Искушенный. И все-таки очарованный.

облако входит в облако,

облаком становясь.

(Андрей Фамицкий)

Как тут не вспомнить хрестоматийных набоковских бабочек, во время сезонных миграций летящих друг другу навстречу облаками-стайками и проходящих друг друга насквозь, ненадолго и без взаимного вреда смешиваясь в одно густое многоцветное мерцающее облако!

Это «смешение времен» как ключевая тема в представленном массиве текстов достигает своего апогея в поэме «Протей» ярославского автора Евгения Коновалова. (Кстати, обратим внимание на названия подборок и отдельных стихов альманаха: «Илиада. Двойной сон», «Вариант Медеи», «Синай», «Античный герой», просто «Илиада», «Елена Троянская», «Гунн», «Анабасис», «Исповедь новой Пенелопы», «Похищение Европы»…)

Так вот, «Протей» Многоликий. Мифический вещий старец, неустанно меняющее облики морское божество. В контексте поэмы – не что иное, как само Время. Лики его многообразны и причудливы, но субстанционально это всегда одно и то же, равное себе и представляющее себя.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, подошла бы любая из главок поэмы, мне особенно нравится третья:

Собирается в путь старина Менелай,

препояшась мечом для порядка,

из Ла-Манчи на кляче в искусственный рай

вдохновенных античных осадков –

в край, где Кальв и Назон дуют шмаль и газон

и встречают початой канистрой

подходящий состав «Ярославль – Илион»

с недоделанным постмодернистом.

Но пусть «недоделанность» эта самая, ерническая, самоуничижительная, не введет в заблуждение читателя: она лишь притворяется признаком жалкости и убогости. На самом деле это не что иное, как прекрасно знающая себе цену незавершенность, незамкнутость контура, о которой нам только предстоит узнать.

Свидетельство о публикации №117122100777