Два слова о Платоновской корове. Аналит. статья

КОРОВА

http://ilibrary.ru/text/1191/p.1/index.html

Хорошее, оно воспринимается как положенное, как - так и должно быть.

А вот "так не должно быть" заостряет больше внимание. Потому, что мозолит глаз. Мой лично глаз мозолит то, что у столь признанного, авторитетного писателя ( считаю, что критическому анализу подлежат и классики, при том - более щепетильному - ведь ... КЛАССИКИ, ОБРАЗЕЦ!) в его рассказе, как бы для детей, такие(как бы поточнее сказать...- грубые? Нет, помягче ... - явные,да,да - явные!)явные недочёты. Это моё, личное, как филолога и педагога, мнение.

1.Сложность синтаксиса

Для детей, а пишет такими не только сложными, а даже - осложнёнными предложениями: «В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.»

"Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу".

"Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени."

"Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной."

"Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел."

"Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе."

"Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь."

"Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался."

"И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.»???

Такой синтаксис восприемлем разве, что семиклассниками и старше!

2.Нарушение логики повествования фактов:

1) «У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.» - а до станции 7 км. Спроси любого взрослого селянина – подавившийся телёнок, у которого уже «изо рта стала идти слюна и желчь» - способен ли вообще пройти и 10 метров, когда сдавлено дыхательное горло предметом, застрявшим в глотательном горле? Такое заявление, мягко говоря, вызовет у сельского жителя ироническую улыбку. А иной ... обложит крепким словцом, да ещё и с негодованием сплюнет!

И ещё – «подавился», это не значит, что поперхнулся, когда и телёнок, и человек могут «откашляться и отчихаться». «Подавился» - это значит, что – то застряло в горле глотательном (в глотке). Если так, то застрявший предмет одновременно сдавливает и дыхательное горло, и животное тут же задыхается. И если в течение нескольких минут не оказать помощь – задохнётся, умрёт без кислорода. А Платоновский «подавившийся» чем-то телёнок, оказывается способен с затруднённым дыханием, или вообще без него, пройти такой путь! Где логика?

И ещё: когда телёнок чем-то подавится, то идёт изо рта слюна и пена, но не желчь.

А если идёт «слюна и желчь», но телёнок способен идти, то скорее он не «подавился», а чем-то отравился. Проглотил, наверно, какую-то ветошь. Ведь её в сарае было предостаточно! А телята по неопытности часто мягкую тряпку схватят и жуют. Взрослые не заметят, не вынут изо рта, телёнок может проглотить, а молочный желудок не способен справиться с такой «пищей», а тем более – ветошь, гниль, а то и в мазуте – конечно будет отравление, и тогда, вот именно - пойдёт слюна и желчь.

2) А.Платонов в начале рассказа говорит, что его ЛГ – Вася Рубцов - учится в 4 классе: «... ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в ЧЕТВЁРТОМ (курсив - наш)) классе. Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу ...».

А несколькими абзацами ниже, заявляет: «Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике...»?! Это в 4 кл. «физика»? Школьная программа для младших классов и до сего дня почти не изменилась – физику начинают изучать только с 7кл. ( в некоторых школах иногда – с 6, но не с 4 кл.!).

3.Надо бережно относиться в жизни

и в литературе к психике ребёнка,

ещё не сформированной, не «закалённой» жизнью!

Для детей, и в жизни, и в литературе, надо создавать радостную обстановку, стимулирующую бодрость духа, поэтому максимально надо избегать темы смерти и саму лексику, которая создаёт у детей с неокрепшей психикой гнетущее состояние тоски, жалости, страха смерти. Взрослые люди, с вполне сформировавшейся психикой, как бы уже «закалённой» жизненной практикой, и то стараются избегать этой темы, как и общения с больными и несчастными людьми. Потому, что это интуитивно угнетает, тяжело это. Даже родным и близким, любящим людям. Живое стремится к радости жизни, к энергии задора, оптимизма. А смерть, болезнь...

Как тут не вспомнить Пушкинское:

«Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!»

А у Платонова в этом рассказе для детей: «Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную СМЕРТЬЮ былинку.»

«...ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты , ОМЕРТВЕВШИЕ на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли...»

«Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь КЛАДБИЩЕМ растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной».

«Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, НЕ УМИРАЙ!»

«— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он УМЕР?

— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький, — произнес Вася»

Вот в этой краткой реплике мальчика Васи: «Он ещё маленький» - невозможно не уловить его гнетущего состояния, возникшее не без влияния «кладбища», «замученной смертью былинки», «не умирай», «умер», «на убой».

О чём и веду тут речь.

О чём ярче подтвердит невольно и сам автор, написав: «Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом»

Осталось добавить к этому: "томим внутренним страхом, угнетённостью мыслями о смерти". Ага? А-гаааа!

Вот сам же пишет, что даже корова впадает в глубочайшую депрессию от жалости, от тягостного состояния одиночества, без радости: « С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней». О, как!

Итог темы смерти: «Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.»

Обычно «поиграв» на жалости ребёнка, да и взрослого, писатель стремиться, уж если не внести тут же элемент радостного факта, ободряющего читателя, что-то оптимистическое, то заканчивает своё творение надеждой на доброе будущее, оптимистическое, что поднимает дух читателя, и, как бы устанавливает его душевное равновесие и покой.

А тут и концовка гнетущая: Вася в своём сочинении пишет о своём горе – о страданиях любимого и близкого ему существа – коровы - и её гибели!

И читателю ничего не остаётся, как тягостно вздохнуть и закрыть книгу, оставшись с грузом сострадания, сопереживания горя. А если читателем окажется – дитя? Да ещё и впечатлительное? Об этом подумал ли А. Платонов как писатель и человек?

Не могу при этом не вспомнить про случай в детстве со мной лично.

Шла война. Зима. Мне где-то годика четыре – пять. Мы с бабушкой (по отцу) лежали на тёплой русской печке. Бабушка – с краю. Я – на тёплой серёдочке, головкой на бабушкиной руке. Мама топила печь, варила, из чего бог дал, борщ и пекла пирожки с картошкой.

Бабушка начала рассказывать мне про библейского Лазаря, которого родные братья бросили на съедение голодным то ли псам, то ли волкам.

Рассказывала бабушка тихо, певуче:

- Пусть его разорвут звери лютые, а мы скажем, что он сам отстал и заблудился. И тогда поделим его долю между собой. А Лазарь плачет, умоляет братьев:

- Бра-ааати-кии, рооод-ны-еее, не гу-бите ду-у-ше-енькуу моюууу...

Но братья бросили Лазаря и ушли. А голодные псы не рвали его. Подошли и стали раны его зализывать... Плаааачееет Лазорюююшкаа, а звери ласково лижут его раааночкиии...

А у меня уже не только слёзки из глаз, а я уже реву. Мама подскакивает к нам и спрашивает:

- Оля! Ты почему плачешь?

- Лаааа-за-ряяя жааалкооо, ыыы-ыы-ыыы..., - хнычу я сквозь слёзы.

- А ну –ка , мамаша, прекрати своего Лазаря петь! Что ты детское сердце трогаешь? Ты дай ему радости, весёлости, чтоб в покое росло, а не в волнении да горе! Дитё и так радости не видит – одни страхи да переживания! Не плачь, дочка – сейчас вкусный пирожок тебе дам!-заявила мама бабушке, успокаивая меня.

Мама принесла тёплые, румяные пирожки с картошкой и дала мне и бабушке. Пирожок с картошкой и пережаренным лучком был ароматным и вкусным. Но я глотала его с трудом потому, что ещё тяжело дышала моя грудка от жалости к какому-то Лазарю, всхлёпы сами вырывались из горла и сжимали его спазмами.

Так что давить жалостью и страхом смерти на детское сердце – не безопасно, а иногда и преступно.

4.И немного о лексике рассказа и вообще - любого произведения.

Сотни раз твержу столько лет всюду, где возникает необходимость – работайте над словом! Над фразой. Над тщательным подбором лексики для выражения своих мыслей. И всякий раз повторяю Владимира Владимировича Маяковского:

Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды.

Но как испепеляюще слов этих жжение

Рядом с тлением слова-сырца.

Эти слова приводят в движение

Тысячи лет миллионов сердца.

Это не только в поэзии, но так же и в прозе.

Вот каждому ли ребёнку понятен смысл, значение таких слов (взяты из анализируемого рассказа): наволочь, остья, флюгарка, станционное собрание, техминимум, ветпункт, сальник поршневого штока, колхозный кооператив, дорпрофсож, профсоюз, табачный кисет?

Думаю – вся эта и аналогичная лексика требует толкования или тут же на странице в подстрочнике, или в конце книги в особой главе - «Пояснение»

Ну, вот такие краткие мои замечания по Платоновскому рассказу для детей.

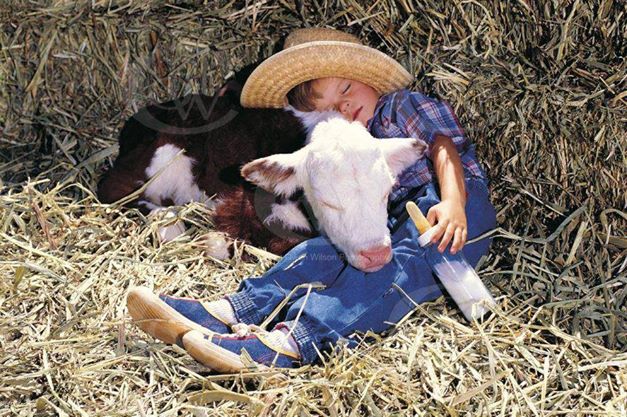

Почему обратилась к этому рассказу? Случайно. Забила в поисковик: "мальчик ведёт корову". Мне нужна такая картинка к моему рассказу для внеклассного чтения в младших классах. Ну и Яндекс выдал на гора. А я захотела поучиться мастерству у популярно-известных, ну и...

В моём рассказе восьмилетний мальчик в годы войны спасает коровку- кормилицу семьи и соседских малышей от угона фашистами. В основу положен факт из воспоминаний одного моего сверстника о своём военном детстве в одном из сёл на Черкасщине. Смелость, находчивость,удача-радость!Вот так и получилось.

Сказать по-правде? Скажу. На душе как-то стало спокойнее от мысли: нет,у меня не хуже. А возможно и... ЛУЧШЕ.

Свидетельство о публикации №117090700602

Павел Савилов 2 01.11.2017 19:20 • Заявить о нарушении

Гладнева Ольга Антоновна 25.08.2018 19:22 Заявить о нарушении