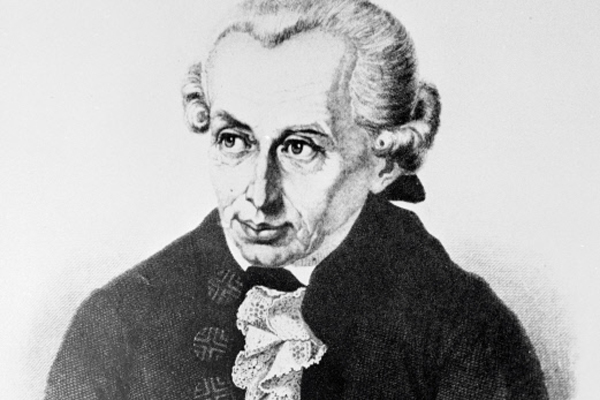

Кант

При этом, номинально, сам Кант оставлял пространство внешним предметам, внутреннему же чувству он препоручал время. Но речь не идёт о том, что видел сам Кант и речь не идёт о том, что говорил сам Кант о пространстве. Речь идёт о том, чего сам Кант не видел, однако сделал. Кант первым, невольно, начал работать с разумом как с некоторой областью. До него в философии мышление скорее напоминало "точку" и вовсе не из-за глупости мыслителей, просто видимо время для иного ещё не пришло. Точку, линию, в лучшем случае - поверхность, вот что напоминало мышление у докантовских философов. Вспомним "Я мыслю, следовательно существую" Декарта - что это, если не точка посреди бушующего хаоса или же посреди порядка, выстроенного однако лишь внешним образом. "Я", "сознание", "мышление" - словно пик горной вершины, острие, начало пирамиды, от него расходятся во все стороны остальные лучи. Это такое "крошечное место", что уже и не место совсем - где мыслю там и существую, но где это где? Декарт резко разделил протяжённость и мышление, это нетрудно было сделать - у знакомых ему, предыдущих философов, мышление никогда не занимало никакого пространства. Что мы имеем ввиду? Что вся философия субъекта это философия "точки", ибо субъект только мыслит, но никогда не занимает какого-то места, не имеет тела, да что там тела - он не имеет даже головы. Ведь наличие самой головы для происходящего процесса мышления несущественно, от него можно абстрагироваться - мыслит не живой человек и не в происходящих событиях, а его "голова", в которой мыслит "точка". Со стороны если взглянуть, фактически мыслит "пустое место".

Если осуществить самую примитивнейшую геометризацию нашего взгляда на такую философию, то она в предельном виде говорит о мышлении, как о точке, её категории являются линиями, короткими отрезками, выхватывающими свои отдельные части длины в безжалостном резании смыслов, а её системы являются сетями, сплетёнными из подобных категорий для того, чтобы набросить их на реальность и нечто уловить, но всё равно в конечном счёте - лишь поверхностями. Однако нигде, НИГДЕ! не конструируется объёма - только точки, отрезки и поверхности.

Помилуйте, господа, да как такое может быть!!! Однако...

Быть может теперь становится яснее о чём мы в начале... Кант принёс объём, пусть и не очень то "объёмный", но принёс. Присутствовали конечно же, и точки, и линии, и поверхности, всё как положено, но они вдруг оказались в некотором едином пространстве сознания. Сознание стало миром, похожим на наш, разум получил первые очертания - скульптурные, не графические. И в этом плане Кант стал нашим современником.

Когда мы говорим о философах, мы до сих пор по преимуществу говорим только о содержании их систем, практически никогда не говорим о формах, но некоторые подвижки уже в этом плане есть, так вот, Кант прежде всего очень сильно приблизил к нам будущее по своей форме - он смоделировал протсранство сознания и работы разума в своих критиках. И тем самым оказался близок современному пониманию мышления - структурно-объёмному. Философы после Канта стремились расширить привычные пределы абстрактно понимаемого разума - тот же Гегель "втащил" в свой мировой дух и историю, и даже природу. Втаскивание произошло путём "выкручивания рук", но суть дела от этого не поменялась - абстрактный разум с таким грузом так разбух и перполнился, что просто неминуемо должен был лопнуть, как воздушный шарик под большим давлением изнутри. И он лопнул - с блеском и с треском - и распался на множество постметафизических философий. Каждая из них, как часть целого полетела достраивать свою полноту в отдельные области, однако "динамит" заложил Кант, Гегель же только поджёг бикфордов шнур.

После оглушительного взрыва философия уже не могла быть больше метафизикой - вот этой вот "точкой" наблюдателя из ниоткуда, этой бестелесной фикцией, духом над водами - её потянуло к земле...

С тех пор как Стагирит отвёл место философии после физики, с тех пор как первые греческие философы оторвались от своих родных греческих полисов, где благополучно плодили и размножали свои философии, и перекочевали на страницы стагирических книг в виде категорий и понятий, протекло много времени - и философия из темницы религии много раз пыталась выбраться на свет, но мрачно-зловещая тень Стагирита преследовала её повсюду. Заклятие снял, кажется один только Кант.

В свете изложенного становится понятным почему тот же Хайдеггер мог быть более близок к Канту, чем вроде к своему непосредственному предшественнику-экзистенциалисту Кьеркегору - он был ближе по форме, по модельному подходу. Дазайн Хайдеггера несомненно пространственная структура - "местопребывающая", а мыслим то по Хайдеггеру не мы, мыслит Дазайн.

Вот вам связи, взятые непривычным содержательным образом, а образом формоподобия. Кант работал с пространством и временем для того, чтобы удержать свой объём, Хайдеггер также опирался на новое осмысление пространства и времени. А иначе у вас не получится объёма, не будет прекрасной геометрии, рукотворной телесности-модели.

Свидетельство о публикации №117051909450