спасет от кризиса Серов -д

Спасет страну от кризиса Серов?

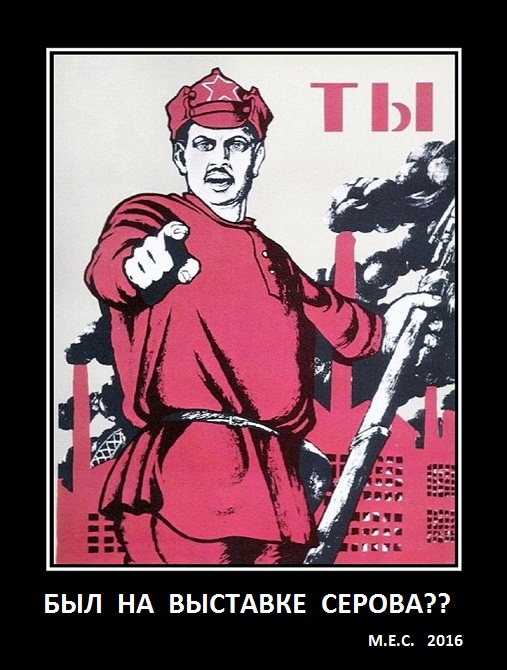

Пожалуй, главное событие культурной жизни в наступившем году - юбилейная выставка к 150-летию со дня рождения художника В.А. Серова, рекордная по числу посетителей. Она не только удостоилась посещения и даже шуток первых лиц государства, но и стала местом небывалого, поистине массового народного паломничества. А творчество Серова в одно и то же время парадоксальным образом стало объектом чуть ли не ритуального поклонения и параллельно подверглось осмеянию, оказалось темой демотиваторов (начиная с известного "Девочка с персиками, полная версия") и сабжем интернет-соревнования в афористичном остроумии.

Но самое интересное в серовской экспозиции - именно нескончаемая живая очередь, масовое скопление народа. При этом "очередь на Серова" стала не только новым мемом, но и вообще притчей во языцех. И даже столпотворение, беспорядок и давка в очереди, напора которой не выдержали двери, и дармовая каша от МТС, и развернутые для обогрева очередников палатки были восприняты обществом как своего рода художественный перформанс, пробудивший любопытство новых посетителей, как акты auditory development. "Очередь на Серова" стала рекламной площадкой для других выставок. Глядишь, так отечественная культура и оживет, оправится от урона, нанесенного ей нищенским финансированием и варварским падением уровня образования. При этом количество людей, посетивших выставку Серова, явно во много раз превышает количество людей, регулярно интересующихся живописью и вообще разбирающихся в искусстве.

А с учетом того, что посетившие мероприятие очно рассказали об этом всем, кому могли, и в офлайне, и в онлайне, тема этой выставки стала резонансной и для СМИ, и для общества в целом. Возник новый для сегодняшнего российского общества феномен социальной мобилизации на почве искусства (В. Данилов). Выставка Серова стала индикатором не только отношения к искусству, но и состояния общества в целом, как "эхо" затянувшегося на необозримое время кризиса. Ведь когда в период кризиса люди все больше начинают беспокоиться о хлебе насущном - резко возрастает значимость зрелищ, которые от сих невеселых дум отвлекают. и как справедливо отмечает В. Ветерков, "в ситуации кризиса люди ищут утешения в понятном". Обыватель устал. Он устал от сложности, противоречивости жизни, от неопределенности завтрашнего дня, порождающей пессимизм и безысходность, апатию и аномию, тотальное неверие. Хочет убежать от проблем, в мир фантазий. В соответствии с известным рецептом Ф. Сологуба:

Из мира чахлой нищеты,

Где жены плакали и дети лепетали,

Я улетал в заоблачные дали

В объятьях радостной мечты.

А поскольку мечты и фантазии свойственны детской части нашего "Я", то происходит пробуждение "внутреннего ребенка". Ради бегства от нерешенных проблем, от взрослой реальности человек хочет на время как бы стать снова ребенком. Чтобы жить легко и беззаботно, снять со своих плеч груз взрослой ответственности и головную боль серьезности. Хочет жить - и радоваться жизни, как в детстве. Хочет получать простые ответы на сложные вопросы. Хочет жить сегодняшним днем, как ребенок. Этот "возврат в детство" получил название индивидуальной регрессии.

Сюда добавляется еще один психологический механизм, массовизация общества (Х. Ортега-и-Гассет). Когда люди встревожены и испытывают неуверенность в завтрашнем дне, они более склонны к подражательному реагированию, которое выливается в «феномен толпы». Резонансные явления в сегодняшнем обществе, связанные с переживанием кризиса, повышают склонность к образованию толпы. (Мы вообще, пользуясь выражением С. Московичи, живем в "век толп".) Именно это и наблюдается вокруг выставки Серова: происходящий резонанс разжигает интерес, как масло, подлитое в огонь - и в результате в толпу вливаются все новые участники, стремящиеся приобщиться к предмету массового ажиотажа.

Таков эффект толпы, эффект очереди, как магнит, притягивающей людей, стремящихся принять участие в том, в чем задействованы окружающие. В основе подобного поведения лежит социальный инстинкт: "Куда все - туда и я". Для многих важно не столько посмотреть картины, сколько отметиться в этой очереди. И тем несколько успокоить свои тревоги в повседневной жизни, отвлечься от серой повседневности буден и выпасть из потока негативной информации, нагнетаемой СМИ. Глядишь, для таких приобщившихся на пару часов к высокому искусству и цеая неделя прожита не зря: есть, чем гордиться и что обсуждать в круге знакомых.

Еще один механизм, управляющий массовым поведением людей - ценностная дезориентация. Из-за долгого кризиса, размывания ценностей, неопределенности представлений о будущем многие люди теряют привычные мировоззренческие опоры, веру в себя и смысл жизни (аномия). Они начинают сомневаться, правильными ли были их представления о жизни, и задаются вопросом: "Как жить?" То, что вчера представлялось близкой и манящей целью, становится либо недоступным, либо ненужным. И в поисках соломинки, за которую утопающие в потоке сомнений могут ухватиться, под рукой оказываются нестареющие и неподверженные инфляции ценности искусства - по выражению И. Чубарова, "коллективная чувственность", потребная для "жизнестроения".

Это вызывает в обществе состояние регрессии коллективной, то бишь желания вернуться в общее историческое прошлое. Вот почему история повторяется, хотя с точки зрения психоистории (Л. Демос) - не столько в виде событий, сколько массовых настроений. Неопределенность рождает беспокойство, и людям хочется вернуться к стабильности, определенности и спокойствию, связанным с пережитым прошлым. Например, вернуться к тому состоянию общества, которые было лет 100 назад, к былым спорным вопросам и идеалам в искусстве. Те, кто действительно интересуется живописью и хорошо знаком с творчеством Серова, движением "мирискусников", глядя на работы художника, вспоминают, что происходило в российском обществе того времени: ожидания грядущей апокалиптической катастрофы, нескончаемые споры западников и славянофилов – в общем, то же, что оживает в массовых настроениях сегодня. Многие воспринимают творчество Валентина Серова как пример интеллектуального импортозамещения. Ведь это искусство - наше родное, отечественное, учитывающее специфику российской культуры и имеющее глубокие исторические корни, и потому оно оказывается для многих людей привлекательным.

Есть еще и второй пласт регрессии, возврата в историческое прошлое, не стол отдаленное - этак на полвека назад. в СССР. Для многих людей, чье советское детство было достаточно счастливым и безоблачным по нынешним меркам, картины Серова, хотя бы та же самая «Девочка с персиками», ассоциируются с иллюстрациями в школьном учебнике. То есть, моментом того самого детства, где было хорошо и куда хочется хотя бы на короткое время вернуться. Поэтому люди и решают вспомнить детство, а заодно восполнить пробелы образования - посмотреть, что же еще написал этот художник, помимо "солнечного" портрета сидящей за столом с персиками юной дочери Саввы Мамонтова.

Скорее всего, если бы эта выставка проходила в другое, более спокойное для общества время, то такой экстремальной популярностью она бы не пользовалась. Но другого времени в в реальной жизни. Как известно, нет - поэтому важно получше разобраться во времени настоящем, с оглядкой на прошлое, чтобы сориентироваться в будущем. Глядя на картины Серова и очередь к ним.

Свидетельство о публикации №116012802792