Как выплавлялась сталь

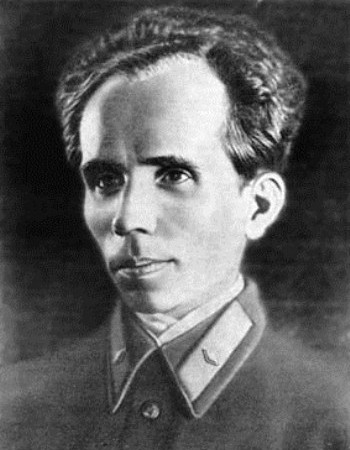

Николай Островский

Он дважды мог умереть от тяжелых ранений в Гражданскую войну. Он мог уйти из жизни в тифозном бараке, сгинуть в ледяной воде, спасая лес. Пустить пулю в лоб, когда в 18 лет узнал, что его ждет полная неподвижность и слепота. Прикованный к постели, скрюченными пальцами он писал книгу-исповедь. Автобиографическую повесть «Как закалялась сталь» подправили, а из автора - Николая Островского - сделали идола, "идеал человека и революционера".

Миллионы школьников заучивали наизусть строки: «Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз...» В советские годы не вспоминали, что, отказываясь расстреливать белых, «пламенный революционер» даже попал под суд. Ни звука о том, что доносил на своих соседей по дому «непролетарского происхождения». Он не мог принять нэп. А в последние годы перед смертью часто повторял: «Совсем не то построено, за что мы боролись».

Биографию Николая Островского, автора одного-единственного романа, опубликовать который было очень трудно, приходится собирать по крупицам из разных источников. Поскольку анкеты, которые он заполнял в течение своей короткой жизни, сильно отличались друг от друга в зависимости от обстановки в стране, а друзья и соратники не успевали оставить воспоминаний – умирали, исчезали…

Многие исследователи биографии писателя не могли найти письменных подтверждений фактам биографии, так как, по словам самого Николая Алексеевича Островского, немало документов пропало. В музеях писателя хранится лишь несколько подлинных документов. Есть и несколько автобиографий, написанных в разные годы, которые не во всём совпадают.

Дело в том, что надо хорошо представлять себе то трудное время, когда о человеке судили часто, исходя из его происхождения. Поэтому, например, вступая в комсомол или партию, многие желавшие быть принятыми, не упоминали о реальном прошлом своих родителей. Так вот, Николай Алексеевич Островский в своих ранних собственноручных автобиографиях писал, что отец его был рабочим солодового отдела на винокуренном заводе.

А на самом деле?

Николай родился 29 сентября 1904 года в Украине, в селе Вилия, на западной границе Российской империи – селе многонациональном - там жили украинцы, русские, белорусы, поляки, евреи, чехи, эстонцы, латыши, причем жили мирно. Во время Великой Отечественной войны село было сожжено, кроме дома Островского, где находился музей писателя. Экспозиции представляют не только жизненный и литературный путь писателя, а и историческое течение жизни села Вилии. По случаю сотой годовщины со дня рождения автора романа «Как закалялась сталь», здание музея-усадьбы писателя Николая Островского в селе было отреставрировано, а экспозиция обновлена.

Но это было десять лет тому назад, о положении на сегодняшний день информации нет.

Николай был младшим ребенком в семье потомственных военных: и дед, и отец его были унтер-офицерами, участвовали в боевых действиях, имели ранения и награды. С детства Николай Островский привык ими гордится. Отец – Алексей Иванович - участвовал в Русско-турецкой (Балканской) войне 1877-1878 г. г., в самых тяжелых боях за Шипку и Плевну. За проявленную храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами. После отставки еще несколько лет прожил в Петербурге.

Он работал акцизным чиновником, то есть был государственным служащим. Его уважали крестьяне, среди односельчан он пользовался большим авторитетом. Дети очень любили отца. Екатерина Алексеевна Островская, сестра писателя, говорила о своём отце:

- Он был очень добрым, хорошим человеком, никогда нас не обижал.

Мать – Ольга Осиповна, была в два раза моложе мужа. Она происходила из семьи чешских переселенцев. В отличие от мужа была малограмотна, но отличалась ярким самобытным характером, образной речью, насыщенной чешскими, русскими и украинскими поговорками, блистала остроумием и тонким юмором, обладала поэтическим складом души, в память о сыне сочиняла стихи.

В Вилии семья жила в достатке, у них был большой дом, земля, сад, по дому Ольге Иосифовне помогала прислуга. Среди ближайших родственников и друзей семьи были учителя, священники, военные, служащие Вилийских заводов (в селе их было два).

Николай Островский с раннего детства выделялся своими способностями. В Вилии в 1913 году с отличием и похвальным листом закончил церковно-приходскую школу, когда ему было только девять лет. Детство осталось самым счастливым временем в короткой, такой трагической жизни Николая Островского.

Но эта счастливая жизнь рухнула в 1914 году. Отец потерял работу. Пришлось продать дом, землю, раздать долги за строительство дома. Семья переехала в Шепетовку, которая находилась в 85 км от села Вилия, возле большой железнодорожной станции, В Шепетовке Николай Островский проживал до осени 1921 года.

Осенью 1918 года он поступил в только что открытое в Шепетовке Высшее начальное училище. В 1920 году это училище было реорганизовано в Единую трудовую школу.

Отрочество и юность Н. Островского пришлись на годы крупных мировых потрясений, свидетелем которых он стал: Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, закончившаяся на Украине только в 1920 году. В Шепетовке часто менялась власть: город занимали и немцы, и белополяки, части Красной и Белой армий, петлюровцы, разные банды, которых немало было в те годы на Украине.

Остается только удивляться, что в таких условиях занятия в Высшем начальном училище не прекращались. Когда у училища отбирали помещение, занятия проходили на квартирах. Заслуга в этом принадлежит организатору и первому директору Высшего начального училища Василию Константиновичу Рожановскому. Его воспоминания о Николае Островском, ставшие доступными лишь в 1990-е годы, вместе с воспоминаниями соучеников Островского донесли до нас образ многосторонне одаренной, неординарной личности.

В училище-школе Островский был признанным лидером, все годы учащиеся избирали его своим представителем в Педагогический совет школы (в первые годы после революции в школах существовало такое демократическое правило). Поэтому подпись Островского, вместе с фамилиями директора и преподавателей, стояла на аттестатах первых выпускников Единой трудовой школы. В 1921 году Николай и сам получил аттестат Единой трудовой школы (Высшее начальное училище было реорганизовано).

Параллельно с учебой Островский работал: его трудовая биография началась в двенадцатилетнем возрасте, с 1916 года: сначала трудился помощником на кухне вокзального ресторана, затем кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции.

Впоследствии он писал Михаилу Шолохову об этом периоде своей жизни:

«Я штатный кочегар и насчет заправки котлов был неплохой мастер».

Тяжелая работа не мешала романтическим порывам Островского. Его любимыми книгами были «Спартак» Джованьоли, «Овод» Войнич, романы Купера и Вальтера Скотта, в которых отважные герои боролись за свободу против несправедливости тиранов. В юности он читал друзьям стихи Брюсова, буквально проглотил «Илиаду» Гомера и «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского.

Воспитанный на романтически-авантюрных книжных идеалах, он принял Октябрьскую революцию с восторгом. Сблизился с местными большевиками, во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, в марте 1918 — июле 1919 года был связным Шепетовского ревкома.

20 июля 1919 года вступил в комсомол. «Вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и двести патронов» - вспоминал впоследствии Островский. Поскольку сразу же уходили на фронт - сражаться против врагов революции.

Островский сначала служил в дивизии Котовского, затем - в 1-й Конной армии под командованием Буденного. Участвовал в борьбе с повстанческим движением в частях особого назначения (ЧОН). В августе 1920 года в одном из боев был тяжело ранен в спину шрапнелью (по другим источникам – на всем скаку упал с лошади, получив ранение в голову, и в живот. Все это жесточайшим образом сказалось на его здоровье, и в 1922 году восемнадцатилетний Островский был отправлен на пенсию.

После демобилизации Островский нашел себе применение на трудовом фронте. Окончив школу в Шепетовке, он без отрыва от производства продолжил учебу в Киевском электротехническом техникуме, и вместе с первыми комсомольцами Украины был мобилизован на восстановление народного хозяйства.

Есть еще неподтвержденные сведения о том, что в 1920 – 1921 годах Островский был сотрудником ЧК в Изяславе, но это представляется маловероятным.

После выздоровления — был комиссаром батальона Всевобуча в Берездове, секретарём райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарём окружкома комсомола в Шепетовке (1924 год). В том же году вступил в ВКП(б).

Островский участвовал в строительстве узкоколейной дороги, которая должна была стать основной магистралью для обеспечения дровами вымирающего от холода и тифа Киева. Это были страшные послевоенные годы, когда в стране царила разруха во всех сферах жизни. Холод и голод стали главными испытаниями для всей страны.

Учащихся техникума посылали и на заготовку дров. Зимой жили в холодном, неотапливаемом помещении. Там Островский простудился, заболел брюшным тифом и в бессознательном состоянии был отправлен домой.

Усилиями родных ему удалось справиться с болезнью, вернуться к работе и учебе. Николай Островский уже был переведен на второй курс техникума, который преобразовали в институт, и он стал бы студентом института. Но воспользоваться этим Островский уже не смог, так как опять простудился, спасая в ледяной воде лес. Учебу после этого пришлось прервать, и, как оказалось, навсегда. В 1922 году, в 18 лет Николай Островский узнал о том, что впереди его ждет полная неподвижность.

Начался длительный процесс лечения. Теперь больницы, клиники, санатории и другие медицинские учреждения стали занимать большую часть времени в его жизни. Состояние человека, оказавшегося в подобной ситуации, испытываемые им душевные муки Островский через несколько лет передаст в романе «Как закалялась сталь» через образ главного его героя - Павла Корчагина.

А пока, хотя Островский уже с трудом ходит с палочкой (одна нога у него не сгибается), он решил работать. В 1923 году приехал к сестре Екатерине, в Берездов - город на Волыни. А ещё через год, в 1924 году, уже стал секретарем комсомольской организации Изяславского района.

Во время работы в Берездове и Изяславле главной его задачей была организация комсомола в этих самых отсталых пограничных районах, где молодежь в основном жила в сельской местности. И со свойственной ему самоотдачей, умением увлечь за собой молодёжь, будучи в постоянных разъездах по району, он даже за столь короткое время смог создать комсомольские ячейки в селах, деревнях, хуторах, там, где до этого не было ни одного комсомольца.

Работа в Берездове и Изяславле была не только сложной, но и опасной. Через границу молодого советского государства прорывались вооруженные банды. В борьбе с ними участвовали части особого назначения (ЧОН), бойцом которых был и Островский. Он не давал себе ни в чём пощады, и, несмотря на тяжёлую болезнь, необходимость беречься, он вместе с отрядами ЧОНа выезжал на борьбу с бандитами. Не приходится удивляться тому, что здоровье Островского резко ухудшилось и от работы пришлось отказаться.

Осенью 1927 года он начал писать автобиографический роман «Повесть о „котовцах“». Рукопись этой книги, созданная поистине титаническим трудом и отправленная по почте в Одессу бывшим боевым товарищам для обсуждения, к несчастью, потерялась на обратном пути, и судьба ее так и осталась неизвестной. Восстановить ее так и не удалось.

С 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью. По официальной версии, на состоянии здоровья Островского сказались ранение и тяжёлые условия работы. Окончательный диагноз — «прогрессирующий анкилозирующий полиартрит, постепенное окостенение суставов». Современные врачи на основании сохранившихся данных о состоянии здоровья писателя и течении его болезни выдвигают гипотезу, что Островский был болен так называемой «болезнью Бехтерева», которая могла носить наследственный характер.

Николая Островского направили в Харьков, тогда столицу Украины, в Медико-механический институт. В институте с некоторыми перерывами он провёл около двух лет, но улучшения не наступило.

«Проклятый институт, - написал он впоследствии - ...так он мне опостылел. Угробил я два года своей жизни ни за грош».

Только в одном Николаю Островскому действительно везло - в друзьях.

Про него можно было смело сказать: «В друзьях особенно счастлив!» В Харькове первым другом для него стал Пётр Новиков, всегда готовый прийти на помощь, в течение всей жизни Николая Островского выполнявший его просьбы.

В 1926 году Островский лечился в санатории «Майнаки» в Евпатории. Здесь он познакомился с Иннокентием Павловичем Феденевым. А через два года, в другом санатории, - с Александрой Алексеевной Жигиревой.

Феденев и Жигирева принадлежали к той категории революционеров, которых называли «старыми большевиками». Это были люди высоких идеалов, необыкновенной нравственной чистоты: они вступили в партию ещё до революции, прошли тюрьмы, ссылки, каторги, жертвовали своим здоровьем ради осуществления своей мечты: создания на земле общества социальной справедливости.

Эти люди стали для Островского вторыми родителями, недаром он называл Жигиреву «второй мамой», а ласково «Шурочкой». Их отношение не сводилось только к сочувствию: это была деятельная дружба, постоянная, непрерывающаяся, они помогали ему и материально, и в решении бытовых проблем, и в издательских делах.

После неудачного лечения в санаториях врачи посоветовали Н. Островскому жить на юге. Он отправился в Новороссийск, в семью одной из своих теток. У Ольги Осиповны было четыре сестры. Внучка одной из них Альбины – Раиса Мацюк стала женой сначала Николая Островского, а после его смерти женой старшего брата Николая - Артёма.

В Новороссийске они прожил два года (1926-1928), причем Николай передвиглся уже только на костылях.

Образовавшееся свободное время Островский использовал для самообразования. Он очень много читал – «пуды книг» - А. Пушкин, Н. Гоголь, Л. Толстой. Очень любил и выделял среди современных писателей М. Горького.

А ещё его привлекала литература о Гражданской войне, что связано со стремлением разобраться в событиях того времени, очевидцем которого он был в отроческие годы: «Железный поток» A. Серафимовича, «Мятеж» и «Чапаев» Д. Фурманова, повести B. Иванова и Б. Лавренева, «Города и годы» К. Федина. Книги ему приносили домой библиотекари, которые пополнили список друзей.

«Принесенных стоп в 20 - 30 книг ему едва хватало на неделю», - отмечала жена. Да и в его библиотеке было не две - две тысячи книг! А начиналась она, по свидетельству матери, с журнального листа, в который хотели завернуть ему селедку, но он принес селедку, держа за хвост, а журнальный лист положил на полку...

В эти годы в быт начинает входить радио. Н. Островский приобрел радиоприемник и был счастлив: еще одна ниточка, связывавшая его со внешним миром.

В конце 1927 года Островский поступил в Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова, и радостно поделился этой новостью с друзьями:

«Учусь заочно, лёжа».

Казалось бы, довольно несчастья на одного человека. Но нет, у него начинают болеть глаза.

«Получаю удар за ударом», - писал он друзьям. Едва примирившись с одним, как другой удар, немилосерднее первого, обрушивается на него. Врачи запретили ему читать, чтобы не переутомлять глаза. Чем жить? Пока удалось остановить воспаление глаз, но, как потом окажется, только на время.

Позже уже женатый Островский решил поселиться в Сочи. В письме «Шурочке» в ноябре 1928 году он описал свою «политическую организационную линию»:

«Я с головой ушёл в классовую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага — сына попа…».

Несмотря на протесты большинства жильцов, Островский через местных коммунистов добился того, чтобы «сына попа» убрали.

«В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед… Потом пошла борьба за следующий дом… Он после „боя“ тоже нами завоеван… Тут борьба классовая — за вышибание чуждых и врагов из особняков…».

Да, и такая «борьба» была в жизни несгибаемого большевика-инвалида. Увы, из песни слова не выкинешь.

В письме от 26 ноября 1928 года он писал:

«Вокруг меня ходят крепкие, как волы, люди, но с холодной, как у рыб, кровью. От их речей веет плесенью, и я их ненавижу, не могу понять, как здоровый человек может скучать в такой напряженный период. Я никогда не жил такой жизнью и не буду жить».

Кстати, квартиру для островских снимала «вторая мама» - А.Жигарева, она же хлопотала в Ленинграде, где жила сама, чтобы Островским предоставили в Сочи своё жильё. Она использовала для этого свои дружеские связи с влиятельными «старыми большевиками», с которыми вместе была на каторге.

Вскоре Островские, благодаря её хлопотам, получили квартиру. А.А. Жигирева оказывала молодой семье и материальную помощь: присылала деньги, когда из-за бюрократических проволочек Островскому несколько месяцев не высылали пенсию. Материально жилось трудно, Николай Алексеевич говорил, что «бывали дни, когда в доме не было корки черного хлеба».

Осенью 1929 года Н. Островский вместе с женой приехал в Москву, где ему должны были сделать операцию на глазах у одного из лучших специалистов в этой области - М. Авербаха. Но из за непрекращающегося воспалительного процесса во всём организме операцию сделать не удалось. Каким-то чудом удалось получить небольшую комнатку в густонаселенной коммунальной квартире, где Островский целыми днями оставался в одиночестве: «чтобы больного не беспокоили соседи», жена, Раиса Порфирьевна, запирала его на ключ, уходя на работу.

Осенью 1930 года Островский, измученный болями и одиночеством, приступил к реализации своего давнего замысла - написать книгу. Его руки ещё сохраняли небольшую подвижность. Но… как же писать слепому?

Он сам придумал приспособление, получившее название «транспарант»: в верхней крышке картонной канцелярской папки были сделаны параллельные прорези, которые направляли его руку, не давая строчкам набегать одна на другую. Н. Островский гордился, что он «сам записывает книгу».

Правда, написанное приходилось буквально расшифровывать: буквы «набегали» одна на другую и разобрать текст было трудно. Его переписывали добровольцы-друзья и посылали друзьям харьковским, чтобы отпечатать на машинке. Если не удавалось разобрать написанное, на помощь приходил сам автор: он помнил текст наизусть. Процесс был трудным и долгим.

«Я взялся за непомерно тяжелый труд. Всё против меня, но за меня моя ослиная упрямость», - признавался он другу.

Вскоре Островский начал диктовать текст родным, тем, кто был свободен. В это время в их небольшой комнате собралось три родственные семьи: Островский с женой, их матери, брат Раисы Порфирьевны с женой, её сестра с маленьким сыном, сестра Островского с дочкой - всего девять человек.

И, тем не менее, диктовать родным удавалось не часто. Тогда Островский просил соседку Галю Алексееву записывать за ним текст под диктовку. Умная, образованная, тактичная девушка оказалась бесценным помощником для слепого писателя.

Они прекрасно понимали друг друга, и большинство оставшихся глав первой части книги были записаны рукой Гали Алексеевой под диктовку автора за довольно короткий срок. При этом - абсолютно бескорыстно. Они работали с большим напряжением, прерываясь только тогда, когда Н. Островскому становилось совсем плохо: его мучили острые, мучительные головные боли, которые не давали сосредоточиться.

Когда Островский позже работал в Сочи над второй частью романа, ему очень не хватало его «добровольного секретаря», её умения и трудолюбия. Остальные – а их было немало – не обладали такими качествами. В ЦГАЛИ есть фотокопии рукописи романа, которые зафиксировали почерки 19 человек. Официально считается, что Островский диктовал текст книги «добровольным секретарям».

В пользу этой точки зрения свидетельствует то, что Николай Островский в своих письмах подробно рассказывает о своей работе над романом, существуют воспоминания современников — свидетелей работы писателя над книгой. Текстологические исследования подтверждают авторство Островского. Но без помощников он, разумеется, ничего не смог бы осуществить.

Николай Островский стремился научиться хорошо писать - следы этого видны опытному глазу. Он учился искусству литератора у Гоголя (сцены с петлюровским полковником Голубом; зачины типа «хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка...» и др.). Учился у своих современников («рубленый стиль» Б.Пильняка, И.Бабеля), у тех, кто помогал ему редактировать книгу. Учился писать портреты (получалось не очень умело, однообразно), искать сравнения, индивидуализировать речь персонажей, строить образ.

Не все было удачным, с трудом приходилось освобождаться от штампов, находить удачные выражения, - делать это все приходилось, преодолевая болезнь, неподвижность, элементарную невозможность самому читать и писать...

В октябре 1931 года все девять глав были закончены и отпечатаны. После нескольких дней «генеральной чистки» рукописи - Островскому читали текст вслух - было отпечатано три экземпляра текста, на первой странице которого написали: «Как закалялась сталь».

Теперь встала не менее сложная задача: как напечатать книгу? Островский вновь надеялся на помощь друзей: один экземпляр рукописи отослали в Ленинград А.А. Жигиревой, второй - в Харьков П.Н. Новикову. В Москве роль «литературного агента» была возложена на И.П. Феденёва.

В Ленинграде А.А. Жигирева делала всё для издания книги. «Я читала рукопись и плакала», - писала она Н. Островскому о своём впечатлении от книги. Однако, куда бы она ни обращалась, книгу не печатали: рукопись брали, читали, везде хвалили, но не печатали: автор, мол, никому неизвестен. Не было удачи и в Харькове. Островский с напряжением ждал решения участи своего труда. В этом теперь был сосредоточен весь смысл его существования.

В Москве Иннокентий Павлович Феденёв, передав рукопись в издательство «Молодая гвардия», никак не мог получить ответ. Наконец, он добился рецензии, но она была не просто отрицательной – разгромной: «выведенные типы нереальны». Что ж, забыть обо всем и опустить руки?

Но Феденёв не успокоился. Он отправился в редакцию журнала «Молодая гвардия» - орган ЦК ВЛКСМ (Центральный комитет комсомола) - и попросил о повторном рецензировании, сопроводив просьбу подробнейшим рассказом о необыкновенном писателе. Не напечатать произведение после этого было просто невозможно, хотя бы по идеологическим соображениям.

Вторая рецензия была, как и следовало ожидать, положительной. После этого рукопись редактировали заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный редактор Анна Караваева. Островский признавал большое участие Караваевой в работе с текстом романа; также он отмечал участие Александра Серафимовича, который «отдавал мне целые дни своего отдыха». Так что над текстом работали по меньшей мере три известных писателя.

С автором заключили договор, выплатили ему гонорар, который равнялся сумме его полугодовой пенсии. Он вновь почувствовал себя «в строю», как он любил говорить.

В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского; в ноябре того же года первая часть вышла отдельной книгой, за ней вышла и вторая часть. Роман сразу же приобрёл большую популярность в СССР.

В тексте встречались и грубые опечатки, ошибки. Но, несмотря на все недостатки, главное - это была победа, победа над судьбой, над болезнью. Автор радовался: для него «открылась дверь в литературу». Николай Алексеевич Островский благодарил своих друзей за помощь в подготовке книги. Он писал им, что его победа - это их победа.

В конце 1932 года он получил авторские экземпляры романа, вышедшего отдельной книгой. Этот день стал для Островского настоящим праздником. Он тут же составил список родных и друзей, которым хотел подарить книгу. Первой в этом списке была его мать - Ольга Осиповна, которую он в дарственной надписи назвал своим «верным часовым».

В 1933 году Николай Островский в Сочи продолжил работу над второй частью романа, а в 1934 году вышло первое полное издание этой книги. Помимо работы над книгой ему требовалось отвечать на письма, теперь не только родным и друзьям, а и читателям. Эти письма ему пересылали из журнала «Молодая гвардия». Редакция не переставала удивляться их количеству: за все время существования журнала ни одно напечатанное в нем произведение не имело такого читательского отклика.

Письма читателей, высокая оценка ими романа очень поддерживали писателя. Он приступил к работе над новым романом – «Рожденные бурей».

К Островскому пришли практически сразу официальное признание, слава и достаток. Ему предоставили отдельную квартиру в Москве, машину(?!), в Сочи построили дома (писатель успел отдохнуть в нем одно лето 1936 года). Теперь он не только содержал семью, но щедро посылал деньги и подарки друзьям, которые в свое время спасали его от полуголодного существования.

Новая двухкомнатная квартира Н.А. Островского - в самом центре Москвы, на улице Горького, 40 (ныне Тверская, 14, где сейчас находится музей писателя). В рабочем кабинете было все необходимое: кровать, письменный стол для работы секретарей, радиоприемник, книжный шкаф, диван, два кресла для гостей, телефон. В комнате две электропечи поддерживали специальную температуру в +25° С - + 26° С, необходимую больному. Чтобы яркий свет не действовал раздражающе на незрячие, но не перестававшие болеть глаза Николая Алексеевича, абажур закрывали красной тканью. По этой же причине окно комнаты было зашторено тяжелыми, темными занавесками: они не пропускали яркий свет и заглушали звуки с улицы.

1 октября 1935 года Николай Алексеевич Островский был награжден высшей наградой страны - орденом Ленина. Орден ему вручали в Сочи 24 ноября 1935 года. После этой церемонии Островского сфотографировали рядом с женой Раисой, которая… давно ушла от него. Но нужно было поддерживать имидж идеальной "ячейки общества", поэтому в торжественных случаях супруги демонстрировали полную гармонию отношений. Хотя сам Островский очень не любил, когда жена приезжала его навещать.

Свои отношения с женой он честно отразил в первоначальной публикации романа в журнале «Молодая гвардия», но партийная цензура, с которой он был вынужден считаться, заставила все это вычистить. У «идеального героя» и жена должна быть «безупречно верным товарищем».

И, тем не менее, Островский был счастлив.

«Нет сил описать, что мы в эти дни пережили, - писала Ольга Осиповна А.А. Жигиревой. - Просто не верится, что так далеко и так обширно о Коле известно».

1935 год Николай Алексеевич считал самым счастливым в своей жизни. «Кто бы мог подумать, что у меня будет такой счастливый конец жизни, - писал он своему другу, - ведь, если, скажем, я нечаянно погибну, чего я не хочу, то это будет гибель на боевом посту, а не на инвалидных задворках».

Слова про «гибель на боевом посту» не случайны: в 1936 году Островский был зачислен в Политуправление Красной армии со званием бригадного комиссара, чему немало радовался и по праздникам надевал комиссарский мундир:

«Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии».

Хотя что и как он мог делать на этом посту по «очень важной для Республики линии» - непонятно. Но со стороны правительства это был, конечно, очень красивый и широкий жест: даже полные инвалиды в СССР – в строю. Московский Мёртвый переулок (ныне Пречистенский), в котором он жил в 1930—1932 годах, был переименован в его честь.

В марте 1935 года в газете «Правда» был опубликован очерк Михаила Кольцова «Мужество». Из него миллионы читателей впервые узнали, что герой романа «Как закалялась сталь» Павел Корчагин - не плод фантазии автора. Что именно автор этого романа - и есть герой. Островским начали восхищаться.

Однажды, недовольный некоторыми семейными сценами романа, какой-то критик написал, что они способствуют «разжижению гранитной фигуры Павки Корчагина». Николай был возмущен - гранит не строительный материал для живого человека. Назвал статью вульгарной:

«Сердечно болен, однако отвечу ударом сабли».

Одна из его добровольных секретарей, Мария Барц, оставила нам свидетельство того, что его беспокоило при диктовке:

«По-человечески ли получилось? Не лубочно ли? Не слишком ли ортодоксален Павел Корчагин? Не плакатен ли?»

Он напрасно волновался. Образ главного героя романа – Корчагина был автобиографичен. Писатель переосмыслил личные впечатления и документы, и создал новые литературные образы. Революционные лозунги и деловая речь, документальность и художественная вымысел, лиризм и хроника – все это соединилось у Островского в новое для советской литературы художественное произведение. Для многих поколений советской молодёжи герой романа стал нравственным образцом.

Все почести пришли к Островскому, когда ему оставалось жить чуть больше года. Он настаивал на поездке в Москву, чтобы продолжить работу над романом «Рожденные бурей»: ему требовалось наводить справки в московских архивах, встречаться с участниками описываемых событий. Но консилиум врачей дал страшное заключение: жить осталось, возможно, всего один месяц. Врачи запретили писателю переезд в Москву, но он настоял на своем и ему, вопреки предсказанию, удается вырвать у судьбы еще год жизни.

В начале декабря 1935 года Островский в сопровождении сестры Екатерины Алексеевны, врача М.К. Павловского и друга Л.Н. Берсенева уехал в специальном вагоне в Москву, где вплотную приступил к работе над новым романом (под тем же названием, что и утраченный ранний роман, но на другой сюжет) в трёх частях и успел написать первую часть, но роман был признан слабее предыдущего, в том числе самим Островским.

День Островского был четко расписан: когда диктуется роман «Рожденные бурей», когда отвечают на письма, какие часы отводятся для приема гостей: ведь теперь круг желающих побывать у писателя очень обширен. Последние несколько месяцев жизни он был окружён всеобщим почётом, принимая на дому читателей и писателей. Но в первую очередь – это, конечно, были его старые друзья.

Летом 1936 года по просьбе Островского новую книгу обсуждали на выездном заседании президиума Союза советских писателей в Москве. Заседание проходило 15 ноября 1936 года на его московской квартире. Первое слово предоставили Николаю Алексеевичу. Он призвал критиковать его без скидок «на особенности его положения». Общее мнение участвовавших в обсуждении свелось к тому, что писатель одержал новую победу. Но ему указали и на ряд недостатков. Н.А. Островский дал слово в течение месяца доработать роман с учетом высказанных замечаний.

О необычной судьбе Островского узнали не только в нашей стране, но и за рубежом, проявляя большой интерес к его личности. Английские журналисты сначала не поверили в реальное существование такого автора. Они заявили, что книгу писала бригада опытных писателей в пропагандистских целях. Мысль эта была развеяна, когда они побывали дома у писателя. «Бедный Островский обладал чем-то большим, чем просто умением. Он был в известном смысле гением», - заявили они.

Лето 1936 года Островский провел в Сочи, в новом доме, построенном для него правительством. Здесь его посетил известный французский писатель, лауреат Нобелевской премии Андре Жид. О своей поездке в СССР он написал книгу «Возвращение из СССР», которая содержала резкую критику советского строя.

Но Николаю Островскому в книге была отведена отдельная глава, проникнутая искренней любовью и преклонением перед его мужеством.

«Если бы мы были не в СССР, я бы сказал: "Это святой". Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия», - написал французский писатель об Островском.

Лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан летом 1936 года прислал Островскому письмо, где благодарил его за поздравление с юбилеем. В письме этом он писал:

«Я восхищаюсь Вами с любовью и восторгом. Если в Вашей жизни и были мрачные дни, сама она явится источником света для многих тысяч людей... Вы останетесь для мира благотворным, возвышающим примером победы духа над предательством индивидуальной судьбы».

Слова эти оказались пророческими. Книга «Как закалялась сталь» вышла за рамки чисто литературного произведения. Она стала учебником мужества для тех, кто в самые тяжёлые моменты своей жизни искал и находил в ней необходимую поддержку.

Мировая известность Островского стремительно росла. Еще при его жизни роман «Как закалялась сталь» был издан в Японии, Чехословакии, напечатан в еженедельной газете в Нью-Йорке, готовился к изданию во Франции, Англии, США, Голландии.

Последний месяц жизни Николай Алексеевич был занят внесением поправок в роман. Он трудится «в три смены» и готовился отдохнуть. А 22 декабря 1936 года сердце Николая Алексеевича Островского остановилось.

В день его торжественных похорон, 26 декабря, книга вышла в свет - рабочие типографии набрали и отпечатали ее в рекордно короткие строки. Экземпляры книги дарили близким на похоронах писателя, на Новодевичьем кладбище.

Островский умер вовремя, как были уверены его друзья. Большинство соратников его погибли в годы репрессий. Пламенный борец за справедливость молчать бы не стал...

Надо отдать должное и его супруге Раисе - она долгие годы работала в Музее Островского, положила много сил на увековечение памяти Николая. Кстати, только недавно были найдены в архивах документы, из которых следует, что Николай Островский был под судом. В годы Гражданской войны он отказывался участвовать в расстрелах белых.

Мейерхольд поставил спектакль о Павке Корчагине по инсценировке романа, сделанной Евгением Габриловичем. За несколько лет до своей смерти Евгений Иосифович Габрилович рассказывал, какое это было грандиозное зрелище:

«На просмотре зал взорвался овациями! Это было так жгуче, так потрясало! То была торжественная трагедия».

Трагедийность той эпохи мы хорошо видим сегодня. Тогда видеть ее было запрещено. Ведь «жить стало лучше, жить стало веселее»... Даже трагедия могла быть только оптимистической. Спектакль запретили, участь режиссера хорошо известна.

Роман в СССР трижды экранизировался. «Как закалялась сталь» Островского выдержала более 200 изданий на многих языках мира. До конца 1980-х годов она занимала центральное место в школьной программе.

«Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества».

И это все о нем…

Свидетельство о публикации №115040100050

Спасибо, Светлана, этот очерк Вам особенно удался, очень эмоциональный, правдивый. Желаю дальнейших успехов! И.)))

Осталась Ли 05.04.2015 22:23 • Заявить о нарушении

С моей точки зрения, это равносильно мученичеству. Да, вызывает глубокое уважение. Но и вопросов тоже немало, нет?

С теплом,

Светлана Бестужева-Лада 05.04.2015 23:02 Заявить о нарушении

Осталась Ли 05.04.2015 23:12 Заявить о нарушении