Календарь поэзии. 26 декабря. Дополнение

**

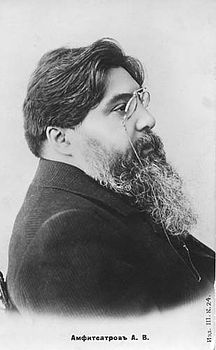

Александр Валентинович Амфитеатров (14 [26] декабря 1862, Калуга — 26 февраля 1938, Леванто, Италия) — прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений (псевдонимы Old Gentleman, Московский Фауст и др.).

Отец Валентин Николаевич — протоиерей, настоятель Архангельского собора Московского Кремля, мать Елизавета Ивановна (урожд. Чупрова), дочь мосальского протоиерея Иоанна Филипповича Чупрова, сестра профессора А. Чупрова.

Окончил юридический факультет Московского университета (1885).

С 1882 года сотрудничал в журналах «Будильник», «Осколки», газете «Русские ведомости». Выступал как оперный певец (баритон), был зачислен в труппу Мариинского театра, учился пению в Италии, пел в Тифлисе и Казани. В 1889 году оставил оперную карьеру. Работал в газете «Новое обозрение» (Тифлис).

С 1891 года жил в Москве; сотрудник газеты «Новое время» (1892—1899).

В марте 1899 года вместе с популярным журналистом В. М. Дорошевичем на деньги Мамонтова и Морозова создал газету «Россия» (запрещена в 1902 из-за публикации сатиры на царскую семью «Господа Обмановы»).

В 1902—1903 годах в ссылке в Минусинске, в 1904 г. — в Вологде. В ссылке под псевдонимами сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Руси», «Русском слове» и других газетах.

По возвращении из ссылки работал в газете «Русь». В 1904—1916 годах в эмиграции (Франция, Италия), издавал журнал «Красное Знамя».

В 1905 году стал масоном. Был посвящён 16 мая 1905 года в парижскую масонскую ложу «Космос» № 288, находившуюся под эгидой Великой Ложи Франции. Возведён во 2-ю и 3-ю степени 30 января 1906. Член ложи по 1908 год.

В 1906—1907 гг. был корреспондентом «Русского слова» и других газет, редактировал журнал «Современник», работал над историческими романами.

В 1916 году вернулся в Россию, возглавил отдел публицистики газеты «Русская Воля», сотрудничал в газете «Петербургский Листок», журналах «Нива», «Огонёк», редактировал журнал «Бич».

В начале 1917 года в административном порядке выслан, благодаря Февральской революции не доехал до места назначения и вернулся в Петроград. В конце 1917 года редактировал газету Совета союза казачьих войск «Вольность», в 1917—1918 годах печатал статьи, направленные против большевиков, в газетах «Петроградский Голос», «Петроградское Эхо», «Новые Ведомости». С ликвидацией свободной печати преподавал литературу в Педагогическом институте, в женской гимназии, переводил с итальянского для издательства «Всемирная литература».

23 августа 1921 года бежал на лодке с семьёй из Петрограда в Финляндию.

С ноября 1921 года по весну 1922 года в Праге, позднее жил в Италии. Сотрудничал во многих периодических изданиях русской эмиграции: «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс), «Руль» и его приложение «Наш мир» (Берлин), «За Свободу!», «Меч» (Варшава), «Понедельник», «Слово», «Сегодня» (Рига), «Новое Время» (Белград), «Время» (Шанхай), «Возрождение» (Париж).

Отец писателя и журналиста Владимира Амфитеатрова-Кадашева, композитора и дирижёра Даниила Амфитеатрова, музыкантов Максима и Романа Амфитеатровых.

«Общее количество романов, по неполным подсчётам приближается к трём десяткам, а счёт публикаций в газетах и журналах идёт на сотни. Рассеяны и до сих пор не собраны мемуарные очерки Амфитеатрова, содержащие ценнейшие сведения о литературной и артистической жизни России».

В начале журналистской и писательской деятельности опубликовал романы «Людмила Верховская» (1890; после переработки «Отравленная совесть», 1895, экранизирована в 1917 и 1995 годах), историческую драму «Полоцкое разорение» (1892), сборники рассказов «Психопаты» (1893).

Четыре послеоктябрьских года Амфитеатров прожил в Петрограде, откуда 23 августа 1921 бежал с семьей в Финляндию. Опыт этих лет отражен в публицистической книге Горестные заметы (1922), в ней два раздела. Вымирающий Петроград непосредственно навеян воспоминаниями о советском Петрограде, «превращенном в трепет инстинкта самосохранения, запуганном, забитом, опошленном, оподленном, несчастном из несчастных». Повесть о великой разрухе представляет собой обработку публичных выступлений после бегства, здесь также царит «спокойная суровая правда», отличающая статьи Амфитеатрова.

Отвергая иллюзии тех, кто сулил большевикам скорое падение, Амфитеатров доказывал, что этот режим, означающий «позорное мелочное рабство закабаленных масс», воцарился надолго и что, помимо многого другого, он сулит перспективу дегенерации русской культуры. Трагическая смерть Блока, гибель Гумилева, постыдная, на взгляд Амфитеатрова, «политическая двусмыленность» поведения Горького, – все это осознано как приметы начинающейся гибели великой культурной традиции. Сохранить ее, насколько возможно, Амфитеатров считал обязанностью эмиграции. Эта мысль лежит в основе его пространной лекции Литература в изгнании (1929).

В эмиграции издал публицистическую книгу «Горестные заметы» (1922), сборник рассказов «Мечта» (Берлин, 1922), романы «Зачарованная степь» (1921), «Вчерашние предки», «Лиляша» (Рига, 1928), книгу «Литература в изгнании» (1929), сборник «Одержимая Русь. Демонические повести XVII в.» (Берлин, 1929). В повести «Две Надежды» (1936, написана в 1921) изображает, как женщина выходит замуж за комиссара-чекиста, жертвуя собой ради спасения братьев.

**

Споём мы на лад петербургской земли:

– Ой, ладо, ой, ладушки-ладо!

В морском министерстве намедни сожгли

Учебник полковника Кладо.

Почто же такой возгорался костёр,

Как призрак былых инквизиций?

Крамольный учебник был слишком остёр

В разборе цусимских позиций.

Коварною ложью смущая умы,

Шептал он, с кивком на уронцы,

Что в битве тогда победили не мы,

А нас расчесали японцы.

Сплетая для внемлющих юношей сеть,

Шипел он змеиным обманом,

Что надобно думать, сужденья иметь,

Не быть автоматом-болваном.

Но зоркая Правда на хитрую ложь

Восстала с коробкою спичек,

И вырезал ложь из учебника нож,

И вспыхнули пачки страничек.

Безумный полковник! ты вник ли, когда

Преступное тлело тисненье,

Что паче ерунд всех твоя ерунда –

Отстаивать право на мненье?

Держи, коли велено, руки по швам,

Нам критиков даром не надо...

На лад министерский пропели мы вам:

Ай, Кладо! Ай, Кладушки-Кладо!

**

Ода на победу над граммофоном

Ты знаешь бич ужасный века?

Ты слышал звук удавный тот,

Как будто душат человека,

А он, хоть душат, всё поёт?

Внебрачный правнук аристона,

Синематографа кузен,

Под мрачной фирмой граммофона

Россию взял в крамольный плен.

Холмы, долины, грады, веси

Взревели, им оглашены,

Как будто в них вселились бесы,

Геенским скрежетам верны.

Но в помещении закрытом

Ещё свирепей граммофон –

Как будто болен дифтеритом

В нём даже Собинова тон!

Орёт жестокая машина,

Хрипя, храпя, шипя, звеня, –

Гремит Шаляпина «Дубина»,

Его ж – «Колена преклоня»!

То – Карапетом либо Ицкой

Врёт анекдоты без конца,

То заголосит вдруг Плевицкой

Скандал про «Ухаря-купца».

Подобны ржавому железу

В нём трели даже серебра...

Порою грянет «Марсельезу»,

Порою рявкает «ура»!..

А в заключение несчастий,

Звончее, чем локомотив,

Гнусит он Вяльцевою Настей,

Как будто насморк захватив.

Но граммофонного страданья

Свершился рок, окончен срок,

И, горделивым в назиданье,

Готов решительный урок.

Патриотической натуре

Несносен стал крамольный рёв,

И подчинить его цензуре

Решил мосье Золотарёв.

Статьёю сто двадцать девятой

Заткнётся дерзостная пасть.

Узнаешь, граммофон проклятый,

Что значит крепкая-то власть!

Одет в намордники повсюду,

Явишь закона торжество,

Пища: «Простите! я не буду!

Не буду больше, вашество!»

Спасла от горя государство

Опять Всевышнего рука,

И новый опыт золотарства

Прославят русские века!

Афоризмы

1

Наш век – таинственный и пёстрый маскарад, –

Такого не найти ни в песне нам, ни в сказке! –

Где ум давно надел дурачества наряд,

А глупость с важностью гуляет в умной маске!

2

Когда ты истинный поэт,

Твори без фанаберий,

Не издавай свой юный бред

И не пиши мистерий.

Не позднее 1912

**

Свидетельство о публикации №114122603217