Календарь поэзии. 4 декабря

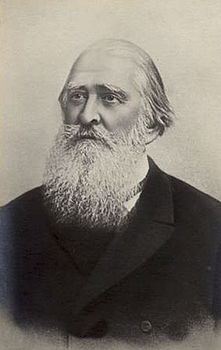

(22 ноября [4 декабря] 1825, Кострома — 26 сентября [8 октября] 1893, Париж) — русский писатель, поэт, переводчик; литературный и театральный критик. В 1846 году первый же сборник стихов сделал Плещеева знаменитым в революционной молодёжной среде. Как участник кружка Петрашевского он был в 1849 году арестован и некоторое время спустя отправлен в ссылку, где провёл на военной службе почти десять лет. По возвращении из ссылки Плещеев продолжил литературную деятельность; пройдя через годы бедности и лишений, он стал авторитетным литератором, критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. Многие произведения поэта (особенно — стихи для детей) стали хрестоматийными, считаются классикой. На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами написаны более ста романсов.

Биография

Алексей Николаевич Плещеев родился в Костроме 22 ноября (4 декабря) 1825 в обедневшей дворянской семье, принадлежавшей древнему роду Плещеевых (в числе предков поэта был святой Алексий Московский). Семья чтила литературные традиции: в роду Плещеевых было несколько литераторов, в том числе известный в конце XVIII века писатель С. И. Плещеев.

Отец поэта, Николай Сергеевич, служил при олонецком, вологодском и архангельском губернаторах. Детство А. Н. Плещеева прошло в Нижнем Новгороде, где с 1827 года отец служил губернским лесничим. После смерти Николая Сергеевича Плещеева в 1832 году воспитанием сына занималась мать, Елена Александровна (урожденная Горскина).

До тринадцати лет мальчик учился дома и получил хорошее образование, овладев тремя языками; затем по желанию матери поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков, переехав в Петербург. Здесь будущему поэту пришлось столкнуться с «отупляющей и развращающей» атмосферой «николаевской военщины», которая навсегда поселила в его душе «самую искреннюю антипатию». Утратив интерес к военной службе, Плещеев в 1843 году покинул школу гвардейских прапорщиков (формально — уволившись «по болезни») и поступил в Петербургский университет по разряду восточных языков. Здесь начал складываться круг знакомств Плещеева: ректор университета П. А. Плетнёв, А. А. Краевский, Майковы, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков-Щедрин.

В 1845 году А. Н. Плещеев, увлекшись социалистическими идеями, познакомился через братьев Бекетовых с участниками кружка М. В. Буташевича-Петрашевского.

В начале 1846 года Плещеев стал посещать литературно-философский кружок братьев Бекетовых (Алексея, Андрея и Николая), в который входили поэт А. Н. Майков, критик В. Н. Майков, врач С. Д. Яновский, Д. В. Григорович и др. В кружке братьев Бекетовых Плещеев познакомился с Ф. М. Достоевским, с которым его связала многолетняя дружба.

Плещеев, которому Достоевский посвятил свою повесть «Белые ночи», послужил прототипом Мечтателя в этом произведении.

В кружок Петрашевского входили литераторы — Ф. М. Достоевский, Н. А. Спешнев, С. Ф. Дуров, А. В. Ханыков. Большое влияние на Плещеева оказал в эти дни Н. Спешнев, о котором поэт впоследствии отзывался как о человеке «сильной воли и в высшей степени честного характера».

Петрашевцы уделяли значительное внимание политической поэзии, обсуждая на «пятницах» вопросы её развития. Известно, что на обеде в честь Ш. Фурье читался перевод «Les fous» Беранже, произведения, посвящённого социалистам-утопистам. Плещеев не только принимал активное участие в обсуждениях и создании агитационных стихов, но также доставлял участникам кружка запрещённые рукописи. Совместно с Н. А. Мордвиновым он взялся за перевод книги идеолога утопического социализма Ф.-Р. де Ламенне «Слово верующего», которую предполагалось отпечатать в подпольной типографии.

Летом 1845 года Плещеев оставил университет из-за стеснённого материального положения и неудовлетворённости самим процессом образования. Выйдя из университета, он посвятил себя исключительно литературной деятельности, но надежд завершить образование не оставил, собираясь подготовить весь университетский курс и сдать его экстерном. При этом он не прерывал контактов с участниками кружка; петрашевцы нередко встречались у него дома; Плещеев ими воспринимался как «поэт-борец, свой Андре Шенье».

В 1846 году был издан первый сборник стихов поэта, куда вошли ставшие популярными стихотворения «На зов друзей» (1845), а также «Вперёд! без страха и сомненья…» (прозванное «русской Марсельезой») и «По чувствам братья мы с тобой»; оба стихотворения стали гимнами революционной молодежи. Лозунги плещеевского гимна, впоследствии утратившие остроту, для сверстников и единомышленников поэта имели вполне конкретное содержание: «любви учение» расшифровывалось как учение французских социалистов-утопистов; «подвиг доблестный» означал призыв к общественному служению и т. д. Н. Г. Чернышевский позже назвал стихотворение «прекрасным гимном», Н. А. Добролюбов характеризовал его как «смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность». Стихотворения Плещеева возымели широкий общественный резонанс: его «стали воспринимать как поэта-борца».

Стихотворение «Новый год» («Слышны клики — поздравленья…»), вышедшее с «конспиративным» подзаголовком «Кантата с итальянского», явилось прямым откликом на Французскую революцию. Написанное в конце 1848 года, оно не смогло обмануть бдительность цензуры и опубликовано было лишь в 1861 году.

Во второй половине 1840-х годов Плещеев начал публиковаться и как прозаик: его рассказы «Енотовая шуба. Рассказ не без морали» (1847), «Папироска. Истинное происшествие» (1848), «Протекция. История бывалая» (1848) были замечены критикой, которая обнаружила в них влияние Н. В. Гоголя и отнесла к «натуральной школе». В эти же годы поэт написал повести «Шалость» (1848) и «Дружеские советы» (1849); во второй из них получили развитие некоторые мотивы посвященной Плещееву повести «Белые ночи» Ф. М. Достоевского.

Зимой 1848—1849 года Плещеев устраивал встречи петрашевцев у себя дома. На них бывали Ф. М. Достоевский, М. М. Достоевский, С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Н. А. Спешнев, А. П. Милюков, Н. А. Момбелли, Н. Я. Данилевский (будущий консервативный автор работы «Россия и Европа»), П. И. Ламанский. Плещеев относился к более умеренной части петрашевцев. Его оставляли равнодушным выступления иных радикальных ораторов, которые идею личного Бога подменяли «истиной в природе», отвергавшие институт семьи и брака и исповедующие республиканизм. Он был чужд крайностям и свои мысли и чувства стремился гармонизировать. Пылкое увлечение новыми социалистическими верованиями не сопровождалось решительным отказом от своей прежней веры и лишь сливало религию социализма и христианское учение о правде и любви к ближнему в единое целое. Недаром своим эпиграфом к стихотворению «Сон» он взял слова Ламенне: «Земля — печальна и иссушена, но она снова зазеленеет. Дыхание злого не будет вечно проноситься над нею, как палящее дуновение».

В 1849 году, находясь в Москве (дом № 44 по 3-й Мещанской улице, ныне улица Щепкина), Плещеев послал Ф. М. Достоевскому копию запрещённого «Письма Белинского Гоголю». Полиция перехватила послание. 8 апреля по доносу провокатора П. Д. Антонелли поэт был арестован в Москве, под стражей переправлен в Петербург и провёл восемь месяцев в Петропавловской крепости. 21 человек (из 23 осуждённых) были приговорены к расстрелу; в их числе оказался Плещеев.

22 декабря вместе с остальными осуждёнными петрашевцами А. Плещеев был привезён на Семёновский плац к специальному эшафоту гражданской казни. Последовала инсценировка, которую впоследствии подробно описал Ф. Достоевский в романе «Идиот», после чего был зачитан указ императора Николая I, согласно которому смертная казнь заменялась различными сроками ссылки на каторгу или в арестантские роты. А. Плещеев сначала был приговорён к четырём годам каторги, затем переведён рядовым в Уральск в Отдельный Оренбургский корпус.

6 января 1850 года Плещеев прибыл в Уральск и был зачислен рядовым солдатом в 1-й Оренбургский линейный батальон. 25 марта 1852 года его перевели в Оренбург в 3-й линейный батальон. Пребывание поэта в крае продолжалось восемь лет, из которых семь он оставался на военной службе. Плещеев вспоминал, что первые годы службы давались ему с трудом, во многом — из-за враждебного отношения к нему офицерского состава. «На первых порах жизнь его в новом месте ссылки была прямо ужасна», — свидетельствовал М. Дандевиль. Отпуска ему не предоставлялись, о творческой деятельности не могло быть и речи. Тягостное впечатление производили на поэта сами степи. «Эта безбрежная степная даль, ширь, чёрствая растительность, мёртвая тишина и одиночество — ужасны», — писал Плещеев.

Положение изменилось к лучшему после того, как поэту стал оказывать покровительство генерал-губернатор граф В. А. Перовский, давний знакомый матери. Плещеев получил доступ к книгам, сдружился с семьёй увлекавшегося искусством и литературой подполковника (позже — генерала) В. Д. Дандевиля (которому посвятил несколько стихотворений тех лет), с польскими ссыльными, отбывавшим в этих же краях ссылку Тарасом Шевченко, одним из создателей литературной маски Козьмы Пруткова А. М. Жемчужниковым и поэтом-революционером М. Л. Михайловым.

Зимой 1850 года в Уральске Плещеев познакомился с Сигизмундом Сераковским и его кружком; они встречались и впоследствии, в Ак-Мечети, где оба служили. В кружке Сераковского Плещеев вновь оказался в атмосфере напряжённого обсуждения тех же социально-политических вопросов, которые волновали его в Петербурге. «Один изгнанник поддерживал другого. Высшим счастьем было пребывание в кругу своих товарищей. После муштры собирались часто дружеские собеседования. Письма с родины, новости, принесённые газетами, были предметом бесконечного обсуждения. Ни один не терял мужества и надежды на возвращение…», — рассказывал о кружке его участник Бр. Залесский. Биограф Сераковского уточнял, что в кружке обсуждались «вопросы, связанные с освобождением крестьян и наделением их землёй, а также отмена телесного наказания в армии».

2 марта 1853 года Плещеев по собственной просьбе был переведён в состав 4-го линейного батальона, отправлявшегося в опасный степной поход. Он принял участие в организованных Перовским туркестанских походах, в частности, в осаде и штурме кокандской крепости Ак-Мечеть). В письме к оренбургскому приятелю Плещеев объяснял это решение тем, что «цель похода была благородна — защита утеснённых, а ничто так не одушевляет, как благородная цель». За храбрость он был произведён в унтер-офицеры, а в мае 1856 года получил чин прапорщика и с ним — возможность перейти на гражданскую службу. Плещеев уволился в декабре «с переименованием в коллежские регистраторы и с дозволением вступить в гражданскую службу, кроме столиц» и поступил на службу в Оренбургскую пограничную комиссию. Здесь он прослужил до сентября 1858 года, после чего перешёл в канцелярию оренбургского гражданского губернатора. Из Оренбургского края поэт присылал в журналы (преимущественно в «Русский вестник») свои стихотворения и рассказы.

В 1857 году Плещеев женился (на дочери смотрителя Илецкого соляного прииска Е. А. Рудневой), а в мае 1858 года с супругой отправился в Петербург, получив четырёхмесячный отпуск «в обе столицы» и возвращение прав потомственного дворянства.

Уже в годы ссылки А. Плещеев вновь возобновил литературную деятельность, хоть и писать вынужден был урывками. Стихотворения Плещеева начали печататься в 1856 году в «Русском вестнике» под характерным заглавием: «Старые песни на новый лад». Плещеев 1840-х годов был, по замечанию М. Л. Михайлова, склонен к романтизму; в стихотворениях периода ссылки сохранились романтические тенденции, но критика отмечала, что здесь стал глубже исследоваться внутренний мир человека, «посвятившего себя борьбе за народное счастье».

В 1857 году в «Русском вестнике» были опубликованы ещё несколько его стихотворений. Для исследователей творчества поэта осталось неясным, какие из них были действительного новыми, а какие относились к годам ссылки. Предполагалось, что перевод Г. Гейне «Жизненный путь» (у Плещеева — «И смех, и песни, и солнца блеск!..»), напечатанный в 1858 году, относится к числу последних. Ту же линию «верности идеалам» продолжало стихотворение «В степи» («Но пусть без радости мои проходят дни…»). Выражением общих настроений оренбургских ссыльных революционеров явилось стихотворение «После чтения газет», основная идея которого — осуждение Крымской войны — была созвучна настроениям польских и украинских ссыльных.

В 1858 году, после почти десятилетнего перерыва, вышел второй сборник стихотворений Плещеева. Эпиграф к нему, слова Гейне: «Я не в силах был петь…», косвенно указывал на то, что в ссылке поэт почти не занимался творческой деятельностью. Стихотворений, датированных 1849—1851 годами, не сохранилось вообще, и сам Плещеев в 1853 году признавался, что давно «отвык писать». Основной темой сборника 1858 года была «боль за порабощённую родину и вера в правоту своего дела», духовное прозрение человека, отказывающегося от бездумного и созерцательного отношения к жизни. Сборник открывался стихотворением «Посвящение», во многом перекликавшимся со стихотворением «И смех, и песни, и солнца блеск!..». В числе тех, кто сочувственно оценил второй сборник Плещеева, был Н. А. Добролюбов. Он указывал на социально-историческую обусловленность тоскливых интонаций обстоятельствами жизни, которые «безобразно сламывают самые благородные и сильные личности…». «В этом отношении и на дарование г. Плещеева легла та же печать горького сознания своего бессилия перед судьбою, тот же колорит „болезненной тоски и безотрадных дум“, последовавших за пылкими, гордыми мечтами юности», — писал критик.

В августе 1859 года, после короткого возвращения в Оренбург, А. Н. Плещеев поселился в Москве (под «строжайшим надзором») и полностью посвятил себя литературе, став активным сотрудником журнала «Современник». Воспользовавшись оренбургским знакомством с поэтом М. Л. Михайловым, Плещеев наладил контакты с обновлённой редакцией журнала: с Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым. В числе изданий, где поэт печатал стихотворения, были также «Русское слово» (1859—1864), «Время» (1861—1862), газеты «Век» (1861), «День» (1861—1862) и «Московский вестник» (редакторскую должность в котором он занимал в 1859—1860 годы), петербургские издания («Светоч», «Искра», «Время», «Русское слово»). 19 декабря 1859 года Общество любителей российской словесности избрало А. Плещеева в действительные члены[18].

В конце 1850-х годов А. Плещеев обратился к прозе, сначала — к жанру рассказа, затем опубликовал несколько повестей, в частности, «Наследство» и «Отец и дочь» (обе — 1857), отчасти автобиографические «Буднев» (1858), «Пашинцев» и «Две карьеры» (обе — 1859). Основной мишенью сатиры Плещеева-прозаика были псевдолиберальное обличительство и романтическое эпигонство, а также принципы «чистого искусства» в литературе (рассказ «Литературный вечер»).

Добролюбов о повести «Пашинцев» (напечатанной в «Русском вестнике» 1859, № 11 и 12) писал: «Элемент общественный проникает их постоянно и этим отличает от множества бесцветных рассказов тридцатых и пятидесятых годов… В истории каждого героя повестей Плещеева вы видите, как он связан своею средою, как этот мирок тяготеет над ним своими требованиями и отношениями — словом, вы видите в герое существо общественное, а не уединенное».

Стихотворное творчество Плещеева начала 1860-х годов было отмечено преобладанием общественно-политических, гражданственных тем и мотивов. Поэт старался обращаться к широкой демократически настроенной аудитории; в его поэтических произведениях появились агитационные нотки. Он окончательно прекратил сотрудничество с «Русским вестником» и личное общение с М. Н. Катковым, более того, стал открыто критиковать направление, возглавлявшееся последним. «Проклятые вопросы реальности — вот подлинное содержание поэзии», — утверждал в одной из своих критических статей поэт, призывая к политизации изданий, в которых участвовал.

Характерными в этом смысле стихотворениями были «Мольба» (своего рода реакция на арест М. Л. Михайлова), посвящённое Некрасову стихотворение «Новый год», в котором (как и в «На сердце злоба накипела…») критиковались либералы с их риторикой. Одной из центральных в поэзии Плещеева начала 1860-х годов стала тема гражданина-бойца, революционного подвига. Поэт в стихах Плещеева — не прежний «пророк», страдающий от непонимания толпы, но «воин революции». Прямое политическое значение имело стихотворение «Честные люди дорогой тернистою…», посвящённое процессу Чернышевского («Пусть не сплетает венки вам победные…»). В отчётах тайной полиции в эти годы А. Н. Плещеев по-прежнему фигурировал как «заговорщик»; писалось, что хотя Плещеев «ведёт себя очень скрытно», он все-таки «подозревается в распространении идей, несогласных с видами правительства». Для такой подозрительности имелись некоторые основания.

К тому моменту, как А. Н. Плещеев переехал в Москву, ближайшие соратники Н. Г. Чернышевского уже готовили создание всероссийской тайной революционной организации. Активное участие в её подготовке приняли многие друзья поэта: С. И. Сераковский, М. Л. Михайлов, Я. Станевич, Н. А. Серно-Соловьевич, Н. В. Шелгунов. По этой причине полиция рассматривала и Плещеева как полноправного участника тайной организации. В доносе Всеволода Костомарова поэт был назван «заговорщиком»; именно ему приписывалось создание «Письма к крестьянам», известной прокламации Чернышевского.

Известно, что 3 июля 1863 года в III Отделении была составлена записка, сообщавшая, что поэт-переводчик Ф. Н. Берг посетил Плещеева на даче и видел у него листовки и типографский шрифт. «Фёдор Берг отозвался, что Плещеев… положительно один из деятелей общества „Земля и воля“», — говорилось в записке. 11 июля 1863 года у Плещеева был произведён обыск, не принёсший никаких результатов. В письме к управляющему 1-й экспедицией III Отделения Ф. Ф. Кранцу поэт негодовал по этому поводу, наличие в доме портретов Герцена и Огарёва, а также нескольких запрещённых книг объясняя литературными интересами. Точных данных об участии Плещеева в «Земле и воле» не существует. Многие современники считали, что Плещеев не только принадлежал к тайному обществу, но и содержал подпольную типографию, о чём, в частности, писал П. Д. Боборыкин. М. Н. Слепцова в своих воспоминаниях «Штурманы грядущей бури» утверждала, что в числе лиц, входивших в «Землю и волю» и лично ей знакомых, был и Плещеев: «В 60-х годах он заведовал типографией в Москве, где печаталась „Молодая Россия“, и, кроме того, участвовал в только что начавшихся тогда в Москве же „Русских ведомостях“, кажется, в качестве обозревателя иностранной литературы. Он был членом „Земли и воли“, что с давних пор связывало его со Слепцовым», — утверждала она. Косвенно эти утверждения подтверждаются письмами самого Плещеева. Так, о намерении «завести у себя типографию» он писал Ф. В. Чижову 16 сентября 1860 года. В письме Достоевскому от 27 октября 1859, года, говорилось: «Я завожу сам — хотя не один — типографию».

В 1864 году А. Плещеев вынужден был поступить на службу и получил место ревизора контрольной палаты московского почтамта. «Совсем меня исколотила жизнь. В мои лета биться как рыба об лёд и носить вицмундир, к которому никогда не готовился, куда как тяжко», — жаловался он спустя два года в письме Некрасову.

Были и другие причины, обусловившие наметившееся к концу 1860-х годов резкое ухудшение общего настроения поэта, преобладания в его произведениях чувств горечи и подавленности. Крах претерпели его надежды на всенародные выступления в ответ на реформу; умерли или были арестованы многие его друзья (Добролюбов, Шевченко, Чернышевский, Михайлов, Серно-Соловьевич, Шелгунов). Тяжёлым ударом для поэта стала смерть жены 3 декабря 1864 года. После закрытия в 1866 году журналов «Современник» и «Русское слово» (ещё ранее были прекращены журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха») Плещеев оказался в числе группы литераторов, практически потерявших журнальную трибуну. Основной темой его стихов этого времени стало разоблачение предательства и измены («Если хочешь ты, чтоб мирно…», «Apostaten-Marsch», «Жаль мне тех, чья гибнет сила…»).

В 1870-х годах революционные настроения в творчестве Плещеева приобрели характер реминисценций; характерно в этом смысле считающееся одним из самых значительных в его творчестве стихотворение «Я тихо шёл по улице безлюдной…» (1877), посвящённое памяти В. Г. Белинского. Словно бы подводило черту под длительным периодом разочарований и крушения надежд стихотворение «Без надежд и ожиданий…» (1881), явившееся прямым откликом на положение дел в стране.

А. Н. Плещеев характеризовался специалистами как «поэт с плавно льющейся, романсовой» стихотворной речью и один из самых «напевных поэтов-лириков второй половины XIX века». На его стихи было написано около ста романсов и песен — как современниками, так и композиторами следующих поколений, в том числе Н. А. Римским-Корсаковым («Ночь пролетала над миром»), М. П. Мусоргским, Ц. А. Кюи, А. Т. Гречаниновым, С. В. Рахманиновым.

Стихотворения и детские песни Плещеева стали источником вдохновения и для П. И. Чайковского, который ценил их «задушевный лиризм и непосредственность, взволнованность и ясность мысли». Интерес Чайковского к поэзии Плещеева в значительной степени был обусловлен фактом их личного знакомства. Они встретились в конце 1860-х годов в Москве в Артистическом кружке и на всю жизнь сохранили добрые дружеские отношения.

Чайковский, обращавшийся к поэзии Плещеева в разные периоды своей творческой жизни, написал на стихи поэта несколько романсов: в 1869 году — «Ни слова, о друг мой…», в 1872 — «О, спой ту же песню…», в 1884 — «Лишь ты один…», в 1886 — «О, если б знали вы…» и «Нам звезды кроткие сияли…». Четырнадцать песен Чайковского из цикла «Шестнадцать песен для детей» (1883) были созданы на стихи из сборника Плещеева «Подснежник»

«Эта работа лёгкая и очень приятная, ибо я взял текстом Подснежник Плещеева, где много прелестных вещиц», — писал композитор во время работы над этим циклом М. И. Чайковскому. В Доме-музее П. И. Чайковского в Клину в библиотеке композитора сохранился сборник стихотворений Плещеева «Подснежник» с дарственной надписью поэта: «Петру Ильичу Чайковскому в знак расположения и благодарности за его прекрасную музыку на мои плохие слова. А. Н. Плещеев. 1881 февраля 18-го С.-Петербург».

Три последних года жизни Плещеев оказался освобождён от забот о заработках. В 1890 году он получил огромное наследство от пензенского родственника Алексея Павловича Плещеева и поселился с дочерьми в роскошных апартаментах парижского отеля «Mirabeau», куда звал всех своих знакомых литераторов и щедро дарил им крупные суммы денег. По воспоминаниям З. Гиппиус, поэт изменился лишь внешне (похудев от начинавшейся болезни). Огромное богатство, вдруг свалившееся на него «с неба», он принял «с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади». «Что мне это богатство. Вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью», — так передавала его слова поэтесса. Плещеев сам водил гостей по достопримечательностям Парижа, заказывал роскошные обеды в ресторанах и «почтеннейше просил» принять от него «аванс» на проезд — тысячу рублей.

Поэт внёс значительную сумму в Литературный фонд, учредил фонды имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых писателей, стал поддерживать семьи Г. Успенского и C. Надсона, взялся финансировать журнал Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко «Русское богатство».

2 января 1892 года из Ниццы Плещеев писал Чехову о том, что его сын Николай[~ 15] купил себе имение в Смоленской губернии, что в июле в Люцерне у него самого отнялись левая рука и нога, подробно описывал консультации у известных медиков (включая «…знаменитого Кусмауля, которого выписывал к себе перед смертью Боткин» — последний и запретил ему возвращаться в Россию зимой), а также упоминал лечение «электричеством и массажем».

Плещеев писал, что избегает бомонда, упоминая в числе тех, с кем общение доставляет ему удовольствие, лишь профессора М. Ковалевского, зоолога Коротнева, вице-консула Юрасова, чету Мережковских.

В 1893 году, уже тяжело больной, А. Н. Плещеев в очередной раз направился на лечение в Ниццу и по пути 26 сентября (8 октября) 1893 скончался от апоплексического удара. Тело его было перевезено в Москву и погребено на территории Новодевичьего монастыря.

Власти запретили публиковать какое бы то ни было «панегирическое слово» на смерть поэта, но на церемонии прощания 6 октября собралось огромное количество народа. На похоронах, как свидетельствовали современники, присутствовали, в основном, молодые люди, в том числе многие тогда еще неизвестные литераторы, в частности, К. Бальмонт, произнёсший прощальную речь над гробом.

**

Честные люди, дорогой тернистою

К свету идущие твердой стопой,

Волей железною, совестью чистою

Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные

Горем задавленный, спящий народ,-

Ваши труды не погибнут бесследные;

Доброе семя даст плод.

Сбудутся ваши святые желания,

Хоть не дождаться поры этой вам

И не видать, как все ваши страдания

Здесь отольются врагам.

Вестники правды, бойцы благородные,

Будете жить вы в правдивых сердцах,

Песню могучую люди свободные

Сложат о ваших делах...

**

Свидетельство о публикации №114120402936