Принцесса Грёза, от пожаров спаси! Памяти Врубеля

Панно «Принцесса Грёза» заказал тогда еще малоизвестному Михаилу Врубелю Савва Мамонтов, курировавший художественно–оформительские работы на Всероссийской промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Картины Врубеля должны были украшать торцы павильона художественного отдела. Художник для выставки выбрал сюжеты «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович».

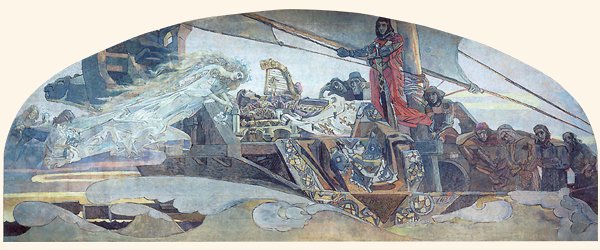

Сюжет «Принцессы Грёзы» был взят из пьесы Ростана, написанной в 1895 году на основе средневековой легенды о любви провансальского трубадура Жофруа Рюделя к триполийской принцессе Мелисинде. Влюбившись в принцессу, никогда ее не видев, только зная по рассказам о ее красоте и добродетелях, Рюдель пустился в поход по морю в надежде увидеть воочию свою любовь. В панно Врубеля корабль взлетает над волнами, похожими на крылья. В центре — с арфой в руках умирающий рыцарь.

В последние мгновения жизни он поет песнь, посвященную прекрасной принцессе. Весь мир подчиняется звукам это музыки. И является чудесное видение–греза — перламутровая женщина с лилией в руках, словно душа света или облако, опускается она на корабль. В духе символизма Врубель изменяет сюжет Ростана. Встреча принца с его возлюбленной невозможна на земле. Для певца, поэта, ведомого небесной любовью, мир реальный — временное пристанище. Здесь его вдохновение сковано бессилием. Лишь в надмирной реальности, творимой волшебной музыкой, встречаются их сердца. Тема вечной женственности и рыцарского поклонения красоте, так возвышенно прозвучавшая в творчестве Врубеля в его образе принцессы Грезы, перекликается с отражением этой темы в поэзии русского символизма у Вл. Соловьева и его последователей — А. А. Блока и Андрея Белого.

Панно для Нижегородской выставки вызвали скандал еще тогда, когда Врубель их даже не успел завершить. Академия художеств, приславшая в Нижний Новгород комиссию, чтобы разобраться, что там за панно пишет какой–то никому не известный Врубель, сочла их «нехудожественными» и запретила показывать. Тогда Мамонтов соорудил вблизи входа на выставку собственный деревянный павильон с огромными буквами на крыше «Панно Врубеля» и выставил композиции там. Панно пользовались большим успехом у публики.

После закрытия выставки судьба обоих панно туманна. Известно, что «Принцессу Грезу» перевезли в Мамонтовскую оперу и вроде бы она украшала там фойе, но никаких документальных подтверждений этому нет. Затем было упоминание, что ее перевезли на склад гончарного завода, принадлежащего Мамонтову, а дальше уже вообще ничего не известно. Следы же «Микулы Селяниновича» затерялись полностью.

В 1957 году в Москве должен был состояться Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и накануне этого события, годом раньше в Москве приводились в порядок улицы, благоустраивались скверы. Большой театр и весь квартал вокруг него не только ремонтировали, но и частично реконструировали. Тогда с тыла здания Большого стояла невзрачная хозяйственная пристройка–сарайчик, и ее решили сломать.

На самом дне сарайчика валялся невообразимых размеров грязный скомканный холст,

и никто не мог сказать, что это такое. Его даже невозможно было развернуть — такой

он был огромный. В конце концов увидели на холсте подпись: М. Врубель. Сообщили в Третьяковскую галерею, оттуда пришли реставраторы и научные сотрудники. Для того,

чтобы расстелить холст перекрыли движение перед Большим театром, на огромном шесте полотно принесли к порогу Большого театра и прямо около ступеней портика стали разворачивать и раскладывать. И когда его полностью расстелили, то рядом, напротив

на фасаде гостиницы «Метрополь», увидели его двойника — майоликовую мозаику.

Всем стало ясна, что на асфальте лежит знаменитое панно Врубеля «Принцесса Греза».

Предстояло переправить панно в Третьяковскую галерею. Необходимо было изготовить специальный вал, на который в виде рулона накатывается холст. Длина вала должна была соответствовать высоте холста, а высота панно в самой высокой точке полукруга — 7,5 метра, длина — 14 метров. Вал пришлось специально заказывать, ждать (все это время

холст хранился в Большом театре, закрытом тогда на реставрацию), потом еще найти нужных размеров машину для транспортировки, дождаться хорошей погоды. Так прошел почти год, прежде чем «Принцесса Греза» наконец попала в Третьяковскую галерею. Тогда часть картин, иконы, скульптура хранились в храме Николы в Толмачах, который сейчас является храмом–музеем. Туда и поместили панно Врубеля, прямо в купольную, самую высокую часть храма. В храме «Принцесса Греза» простояла целых тридцать лет, вопреки всем музейным правилам. Потому что примерно раз в год произведения, накатанные на вал, обязательно раскатывают, их смотрят реставраторы, проверяют состояние сохранности и т. п.

Но где раскатывать холст таких размеров?

И только в 1987 году, когда Третьяковская галерея была закрыта на реконструкцию, «Принцессу Грезу» переправили в новое здание на Крымском Валу — только там наконец нашелся подходящий по размерам зал, где можно было ее раскатать. Холст был

в ужасном состоянии. Была проведена целая серия реставрационных советов с приглашением самых лучших специалистов, панно решили реставрировать. Во–первых, холст нужно было дублировать. А ведь изготовить дублировочный холст таких размеров очень трудно, его нельзя сшить из нескольких кусков — все швы будут видны как рубцы на красочном слое. Потом панно необходимо было очистить — убрать всю грязь. Возглавлял работу реставратор Алексей Петрович Ковалев. Помимо всего прочего, он придумал усовершенствования для валов, на которых были накатаны большие картины, — специальные тележечки, на которых рулоны можно было возить. Ведь двойной холст плюс грунт и краска «Принцессы Грезы» — около 300 кг., да еще вес самого вала.

А потом, когда холст сдублировали, разгладили и очистили, возникла следующая проблема.

Панно нужно было тонировать — деликатно, не трогая авторской живописи, замаскировать утраты красочного слоя, положив перед этим на холст новый грунт. Для этого полотно

нужно было поставить вертикально — на полу этого делать нельзя. Этим занимались уже

в Лаврушинском переулке — В 1994 году вал с «Принцессой Грезой» привезли в новый Врубелевский зал (он представляет собой перекрытый внутренний двор). Для панно нужен

был подрамник, который мог бы выдержать тяжесть холста, потом сооружались специальные механизмы, чтобы холст на этот подрамник натянуть. Наконец, панно водрузили на стену,

и множество реставраторов на лесах долго возились с тонировками, пока наконец «Принцесса Греза» не предстала перед зрителями во всем великолепии.

Премьера этой пьесы с огромным успехом прошла в России в 1896 году.

Появились вальсы, духи, шоколад с названием "Принцесса Греза".

Саввва Мамонтов, по согласованию с министром финансов Витте, заказывает Врубелю два декоративных панно для украшения павильона на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Врубель выбирает сказочные сюжеты: "Микула Селянинович" на тему русской былины и "Принцесса Греза".

Но как это часто бывает, обе работы в незаконченном варианте были отвергнуты жюри Императорской Академии художеств. Возмущенный Мамонтов приобретает оба панно и предлагает закончить работу художникам В.Д. Поленову и К.А. Коровину, которые работали под наблюдением Врубеля. Для этих произведений был сооружен вблизи входа на выставку собственный деревянный павильон с огромными буквами на крыше "Панно Врубеля". Панно пользовались большим успехом у публики.

Несколькими годами позже панно "Принцесса Греза" было повторено в технике майолики

для гостиницы "Метрополь" в Москве и выполнено в гончарной мастерской С.И. Мамонтова.

Весьма интересна судьба рукописного полотна. Известно, что "Принцессу Грезу"

перевезли в Мамонтовскую оперу и вроде бы она украшала там фойе, но никаких документальных подтверждений этому нет.

В 1917 году оно оказалось в Оперном театре С.И. Зимина, где, видимо, использовалось

как элемент декорации. В 1929 году оно было передано в Большой театр в Москве, где долгие годы лежало свернутым в рулон. И только в 1956 году сотрудники Большого театра, разворачивая рулон, увидели подпись Врубеля. Об этой находке сообщили в Третьяковскую галерею. Панно передали в музей. Долгие годы полотно находилось в руинированном состоянии. Сложность реставрации в первую очередь связана с размерами полотна -

высота панно в самой высокой точке полукруга — 7, 5 метра, длина — 14 метров.

Лишь только в 1987 году, когда Третьяковская галерея была закрыта на реконструкцию, "Принцессу Грезу" переправили в новое здание на Крымском Валу —

только там наконец нашелся подходящий по размерам зал, где можно было ее раскатать.

Реставраторы Третьяковской галереи трудились

над его восстановлением в течение нескольких лет.

Во время реконструкции Галереи было решено сделать специальный зал Врубеля с расчетом на "Принцессу Греза". Для панно изготовили специальный подрамник, который мог бы выдержать тяжесть холста, соорудили специальные механизмы, чтобы холст на этот подрамник натянуть. После того как огромное панно (его размер 94 кв. м, а вес 300 кг.) водрузили на стену, еще долгое время реставраторы колдовали над тонировками. Теперь "Принцесса Грёза" является посетителям Третьяковки во всем своем великолепии.

Ростан (Эдмонд Rostand, род. в 1864 г.) - франц. писатель. В 1890 г.издал

сборник стихотворений: "Les Musardises", не имевший большогоуспеха. Очень

понравилась публике его комедия (в стихах): "LesRomanesques", поставленная

в 1894 г. на сцене Comedie Francaise. Ещебольший успех имели его драмы (также

в стихах) "La princesse Iointaine"(1895; перев. стихами на русский яз. Щепкиной

Куперник, под заглавием: "Принцесса Грёза", СПб., 1896) и "Сугаnо de Bergerac"

(1897; перевод стихами на русский язык А. Федоровым, в приложении к журн.

"Театр и Искусство" за 1898 г.). "Принцесса Греза" и "Сирано де Бержерак"

имели хороший успех и на сцене Литературно-артистического кружка в СПб...

Википедия сайта свободной энциклопедии.

Свидетельство о публикации №110080605228