Шелли Перси Биши

Поэт поэтов, он самый благородный,

он лучший среди тех, кто жил для поэзии.

Его душа, полная неизменного

благословения ко всему, что живет и

дышит, отрицает все отрицательное, и из

всех поэтических душ она наиболее походит

на безмерное и высокое небо.

К. Бальмонт

Несколько слов о поэте

Поэзия - самая верная вестница,

соратница и спутница великого народа,

когда он пробуждается к борьбе за

благодетельные перемены во мнениях или

общественном устройстве.

Перси Биши Шелли

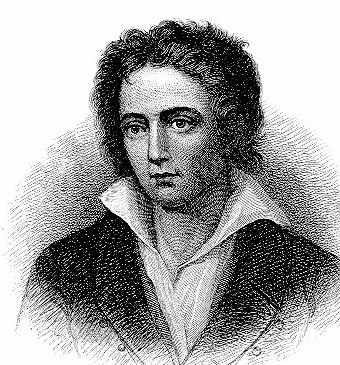

Английский поэт Перси Биши Шелли (1792-1822), один из величайших поэтов

Англии, гений которого признан и неоспорим. Романтик, возросший на доктрине

просвещения, гневный обличитель пороков общества и нежный возлюбленный,

повелитель стихий и божественный творец, на равных разговаривающий с

Создателем, он был на удивление рационален в восприятии жизни и столь же

наивно-мечтателен в идеях ее исправления. Вечным Дон-Кихотом называл его

Байрон, прекрасным нереальным ангелом, тщетно бьющим лучезарными крылами в

пустоте, - поэт Мэтью Арнольд, гениальным пророком - Энгельс и Маркс. Смею

заметить, что все они правы и не правы одновременно, потому что и поэт, и

человек по имени Шелли, уносясь воображением в немыслимые дали, не

отрывались от земли. Перси Биши Шелли был живым среди множества "манекенов",

которым предрассудки отмеривали радости и горести по капельке, не давая

насладиться уникальностью своей единственной и неповторимой жизни. Шелли же

жил, подчиняясь своим страстям, совершая свои ошибки и честно

расплачиваясь за них, бывая добрым и нетерпимым, любящим и влюбленным,

революционером и нереволюционером, но всегда целиком отдавая себя поэзии,

другу, возлюбленной, несчастному, нуждающемуся в помощи. Именно ему, как

никакому другому английскому поэту, подходят слова, которые написал

Достоевский, пребывая в поиске свободного человека: "Последнее развитие

личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, осознал и всей

силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может

сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, - это как

бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и

беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов". Хотя Шелли

сам называл себя атеистом, в этом нет противоречия, так же как в

"уничтожении своего Я" по Достоевскому, которое непременно должно привести к

его обогащению. Скажем так: здесь должен действовать принцип Феникса.

Если Шелли считал Поэзию самой верной спутницей общественных перемен,

то он же был совершенно уверен и в том, что "никогда так не нужна поэзия,

как в те времена, когда, вследствие господства себялюбия и расчета,

количество материальных благ растет быстрее, чем способность человека

усвоить их согласно внутренним законам человеческой природы". Поэзия

содействует нравственному совершенствованию человека во все времена,

развивая его воображение и таким образом его способность к любви, которая

есть суть нравственности, ибо любовь (по Шелли) - это "выход за пределы

своего "я" и слияние с тем прекрасным, что заключено в чьих-то, не наших,

мыслях, деяниях или личности". (Может быть, Достоевский читал "Защиту

поэзии" Шелли?)

И все-таки, как бы ни верил Шелли в нравоучительную роль Поэзии,

революция его не пугала. Более того, он был убежден в ее закономерности, ибо

считал, что народное возмущение неизбежно, рано или поздно, находит выход в

революции. Однако, несмотря на очень сильное влияние Вильяма Годвина,

которого называли геометром революции, он не сомневался, что вместе с

определенным обновлением общества, даже возможным улучшением его, революция

несет с собой множество бед и избежать их невозможно. Об этом он пишет

сонет, посвященный Наполеону:

Поверженный тиран! Мне было больно

Прозреть в тебе жалчайшего раба,

Когда тебе позволила судьба

Плясать над гробом Вольности...

Но и в двадцать с небольшим Шелли мудр, поэтому его стихотворение - не

урок морали, предполагающий единственно верный ответ на каждый из вопросов,

которые задает жизнь. Всей душой он за забвение того, кто стал несчастьем

Европы и Франции, но, увы, Добро редко торжествует победу, и Шелли понимает

это не хуже Шекспира, шестьдесят шестой сонет которого ("Зову я смерть, мне

видеть невтерпеж...") наверняка промелькнул в его памяти, когда он писал

свой сонет, возможно, от противного к шекспировскому. Если Шекспир

утверждает порочность окружающего мира, в котором силы для жизни ему дает

любовь, то Шелли прославляет победившее Добро, сожалея о том, что оно не

всесильно.

Но у добра есть худший враг - химеры

Повиновенья, ослепленность веры!

В письме к своему другу и поэту Ли Ханту он писал: "Мы живем в грозные

времена, дорогой мой Хант. (Кстати, Ли Ханту принадлежат слова, начертанные

на надгробье Перси Биши Шелли: "Cor cordum" (Сердце сердец. - Л. В.) Мы

твердо знаем, к какому стану примкнуть; и какие бы ни произошли революции,

как бы угнетение не меняло свое название... нашей партией всегда будет

партия свободы, партия угнетенных..." И тем не менее Шелли верил в

поступательное движение истории, подталкиваемой революциями, пожалуй, не

меньше, чем в нравственное совершенствование человека с помощью поэзии,

которая воздействует на его воображение: "Поэзия расширяет сферу

воображения, питая его новыми и новыми радостями, имеющими силу привлекать к

себе все другие мысли и образующими новые вместилища, которые жаждут, чтобы

их наполняли все новой и новой духовной пищей. Поэзия развивает эту

способность, являющуюся нравственным органом человека, подобно тому как

упражнения развивают члены его тела".

Вероятно, это требование к поэзии, которое Шелли в первую очередь

прилагал к собственному творчеству, послужило тому, что в русской литературе

сложилась традиция говорить об отвлеченности поэзии Шелли. Иногда, правда,

этот недостаток (с точки зрения российской критики) пытались, желая привести

в соответствие его всемирную славу с малой востребованностью в России,

назвать философичностью, а, мол, философская поэзия создается для

избранных... Образ Шелли - ниспровергателя всего и вся - затмил реального

Шелли-поэта, автора гениальных поэм и великолепной лирики, в которой он в

течение своей недолгой жизни откликался на все, его занимавшее, создавая

великую и не похожую ни на одну другую книгу. Мальчик, бунтовавший против

государства, боявшийся одиночества и размышлявший о смерти, постепенно

вырастал в мужа, для которого свобода - внутреннее состояние человека.

Мятущаяся натура Перси Биши Шелли, озаренная "Политической справедливостью"

Вильяма Годвина и нацеленная в будущее, не могла позволить его стиху, за

редким исключением, служить сиюминутной задаче, отчего оставляла равнодушной

Россию, где бурная общественная жизнь не располагала к созерцанию и

размышлению.

Впервые Перси Биши Шелли был открыт для руской поэзии журналом "Сын

отечества" в 1849 году, и сделал это открытие литератор Андрей Николаевич

Бородин (1813-1865), воспитанник Нежинской гимназии высших наук в тот самый

период, когда в ней учились Гоголь, Кукольник, Редкин. Он перевел на русский

язык одно из стихотворений Шелли, положив начало истории "русского" Шелли.

И, кстати, выбрал для себя стихотворение, которое в дальнейшем более

других произведений английского поэта привлекало к себе внимание

переводчиков:

Любовь

Есть слово; но его искажено значенье -

И я молчу: боюсь услышать твой укор!

Есть чувство; но его встречает и презренье -

И я боюсь затмить приветливый твой взор.

Но мне ли погасить последнее мерцанье

Тех радостных надежд средь горестей земных?

Мне дорого твое святое состраданье:

В нем униженья нет, как в жалости других.

Прими же - не любовь (избитое названье

Сумело осквернить чистейший фимиам),

Но сердца теплого святое обожанье,

Стремленья смертного к далеким небесам,

Восторги мотылька при утреннем светиле,

Смиренье тьмы ночной пред розовой зарей,

Благоговение к могучей, высшей силе,

Которая в скорбях дарует нам покой.

Нужно сказать, что ничего необыкновенного после этой публикации не

произошло. Шелли и потом переводили мало. И хотя среди его переводчиков были

известные литераторы - Д. Минаев, Н. Минский, А. Курсянский, Д. Мин, -

событием русской литературной жизни их публикации не становились.

Так продолжалось до начала XX века, когда Константин Дмитриевич

Бальмонт (1867-1942), один из родоначальников русского символизма, принялся

работать над полным собранием сочинений Перси Биши Шелли. В 1903 г. вышел в

свет первый том трехтомного собрания (1903-1907), которому Бальмонт

предпослал несколько слов, в частности: "Перевести целиком сочинения Шелли

было моей давнишней мечтой. Семь выпусков, напечатанных в разное время, были

частичным ее осуществлением. Но овладеть таким сложным и роскошным миром,

как мир поэтических созданий Шелли, можно лишь постепенно. Теперь, наконец,

я в состоянии передать в русских строках то, что Шелли сказал в английских".

Естественно, не все ровно получилось у Бальмонта, однако трехтомнику нельзя

отказать в целостности, а также тщательности и вдохновенности исполнения.

Несомненно, собрание сочинений, которое не по вине Бальмонта оказалось

неполным, стало первым настоящим открытием Перси Биши Шелли для русского

читателя. Вопреки сложившейся традиции ругать переводы Бальмонта, должна

сказать, что лучшего издания Шелли на русском языке нет, и нельзя не

согласиться с мнением одного из переводчиков Шелли - Б. Л. Пастернаком:

"...русским Шелли был и остался трехтомный бальмонтовский. В свое время этот

труд был находкою, подобной открытиям Жуковского. Пренебрежение,

высказываемое к этому собранию, зиждется на недоразумении. Обработка Шелли

совпала с молодыми и творческими годами Бальмонта, когда его свежее

своеобразие еще не было опорочено будущей водянистой искусственностью". Не

может быть, чтобы читателя оставили равнодушными строки, посвященные памяти

другого замечательного английского поэта-романтика - Джона Китса:

Отрывок о Китсе,

который пожелал, чтоб над его могилой написали:

"Здесь тот, чье имя - надпись на воде".

Но, прежде чем успело дуновенье

Стереть слова, - страшася убиенья,

Смерть, убивая раньше все везде,

Здесь, как зима, бессмертие даруя,

Подула вкось теченья, и поток,

От смертного застывши поцелуя,

Кристальностью возник блестящих строк,

И Адонаис умереть не мог.

Третье, пока последнее, очень важное и, к сожалению, оставшееся

незаметным открытие поэзии Перси Биши Шелли совершилось, когда в 1940-х гг.,

в процессе подготовки к изданию нескольких антологий английской поэзии, его

открыл для себя Борис Леонидович Пастернак, взявший на себя труд отстаивать

свое мнение не только в переводе, но и в критических заметках. Он писал: "Мы

с чрезвычайной неохотой, не предвидя от этого никакой радости, взялись за

поэта, всегда казавшегося нам далеким и отвлеченным. Наверно, мы не

ошиблись, и нас постигла неудача. Но мы не добились бы этого, если бы

остались при своем старом взгляде на великого лирика. Чтобы прийти с ним в

соприкосновение, даже ценой неуспеха, надо было вглядеться в него

пристальнее. Мы пришли к неожиданной концепции. В заклинателе стихий и певце

революций, безбожнике и авторе атеистических трактатов нам открылся

предшественник и провозвестник урбанистического мистицизма, которым дышали

впоследствии русский и европейский символизм. Едва только в обращении Шелли

к облакам и ветру нам послышались будущие голоса Блока, Верхарна и Рильке,

как все в нем оделось для нас плотью. Разумеется, мы все же переводили его

как классика. Сказанное относится главным образом к "Оде западному ветру"".

Увы, Шелли не перестал числиться в советской табели о рангах

"выдающимся революционным романтиком", что еще долгие годы не способствовало

его популярности у переводчиков. Впрочем, причина этого, думаю, гораздо

более серьезна, и скорее ее надо искать в истории русской литературы, нежели

в поэзии Шелли. Полагаю, если бы Пушкин в свое время обратил внимание не на

Байрона, а на Шелли, то по-другому распределились бы их роли в России.

Байрон - благодаря непререкаемому авторитету Пушкина - лет пятьдесят или

больше затмевал всех английских романтиков (и не только романтиков), а когда

пришло время поэзии русских символистов, то, естественно, возник интерес к

творчеству Шелли и появился трехтомник в переводе Бальмонта, но сам Шелли

остался в тени, что лишь подчеркивает величие русской поэзии на переломе

веков, ничуть не умаляя при этом гений английского поэта.

В конце 1970-х гг. советская критика начала малопомалу забывать о

"революционном" романтизме (который какое-то время еще называли "активным"

романтизмом) Перси Биши Шелли, и отчасти этому способствовало предисловие к

тому "Поэзия английского романтизма XIX века", входившему в "Библиотеку

всемирной литературы", в котором Д. М. Урнов, если не ошибаюсь, в первый раз

уверенно заявил, что романтиков было много и все они были разными. Мысль,

казалось бы, не такая уж оригинальная для сегодняшнего дня, но для

тогдашнего времени, четко делившего всех поэтов и непоэтов на "про" и

"контра", - весьма многообещающая.

К счастью, обещания иногда исполняются, и через двадцать лет мы можем

читать стихи, поэмы, драмы Перси Биши Шелли, не подчиняя наше восприятие

идеологическим установкам, а стараясь, поелику возможно, понять великого

поэта, чье СЛОВО имело и имеет огромное значение для английской и

европейской словесности.

Перси Биши Шелли. Стихотворения

2. ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.

Песня ирландца. Перевод Г. Симоновича

Республиканцам Северной Америки. Перевод А. Шараповой

К Ирландии. Перевод Г. Симоновича

Прогулки Дьявола. Перевод А. Шараповой

Монолог Вечного Жида. Перевод А. Шараповой

3. 1813-1815.

К... (Гляди, гляди...). Перевод К. Бальмонта

Стансы (Уходи! Потемнела равнина...). Перевод К. Бальмонта

К Харриэт. Перевод А. Шараповой

Изменчивость. Перевод В. Левика

О смерти. Перевод К. Бальмонта

Летний вечер на кладбище. Перевод Вс. Рождественского

Вордсворту. Перевод Б. Томашевского

Чувства республиканца при падении Наполеона. Перевод А. Голембы

4. 1816.

Гимн интеллектуальной красоте. Перевод В. Рогова.

5. 1817.

Лорду-канцлеру. Перевод А. Ларина

Смерть. Перевод В. Рогова

Озимандия. Перевод В. Микушевича

Критику. Перевод К. Бальмонта

6. 1818.

К Нилу. Перевод В. Левика

Минувшее. Перевод Б. Дубинина

Горесть. Перевод В. Топорова

Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя. Перевод В. Левика

Сонет (Узорный не откидывай покров...). Перевод В. Микушевича

7. 1819.

Мужам Англии. Перевод С. Маршака

Англия в 1819 году. Перевод В. Топорова

Увещание. Перевод В. Меркурьевой

Ода западному ветру. Перевод Б. Пастернака

Медуза Леонардо да Винчи во Флорентийской галерее. Перевод Р. Березкиной

Индийская серенада. Перевод Б. Пастернака

Философия любви. Перевод А. Ибрагимова

Наслаждение. Перевод Р. Березкиной

8. 1820.

Облако. Перевод В. Левика

Жаворонок. Перевод В. Левика

Ода свободе. Перевод В. Меркурьевой

К... (Я трепещу твоих лобзаний...). Перевод А. Шараповой

Аретуза. Перевод К. Чемена

Песнь Прозерпины. Перевод В. Микушевича

Гимн Аполлона. Перевод В. Рогова

Гимн Пана. Перевод В. Левика

Вопрос. Перевод В. Топорова

Лето и зима. Перевод С. Маршака

Башня Голода. Перевод В. Левика

Аллегория. Перевод В. Рогова

Странники мира. Перевод В. Микушевича

Минувшие дни. Перевод К. Бальмонта

Доброй ночи. Перевод А. Голембы

9. 1821.

Время. Перевод А. Голембы

Беглецы. Перевод А. Кочеткова

К... (Пусть отошли в былое страсти...). Перевод А. Шараповой

Превратность. Перевод К. Бальмонта

Государственное величие. Перевод К. Чемена

Вечер. Перевод В. Левика

Азиола. Перевод А. Голембы

Опошлено слово одно... Перевод Б. Пастернака

Завтра. Перевод Б. Гиленсона

10. 1822.

Разобьется лампада... Перевод Б. Пастернака

Магнетизируя больного. Перевод В. Меркурьевой

К Джейн с гитарой. Перевод А. Спаль

Эпитафия. Перевод А. Ларина

Островок. Перевод А. Голембы

Песня. Перевод С. Маршака

11. НЕДАТИРОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ФРАГМЕНТЫ.

Любовь, Желанье, Чаянье и Страх. Перевод К. Бальмонта

Джиневра. Перевод К. Бальмонта

Повстречались не так... Перевод К. Бальмонта

Сонет к Байрону. Перевод К. Бальмонта

Отрывок о Китсе. Перевод К. Бальмонта

Дух Мильтона. Перевод К. Чемена

Лавр. Перевод А. Шараповой

К Италии. Перевод К. Бальмонта

Комната Римлянина. Перевод К. Бальмонта

Тень Ада. Перевод А. Шараповой

12. ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.

Песня ирландца

И звезды не вечны, и света лучи

Исчезнут в хаосе, утонут в ночи,

Обрушатся замки, разверзнется твердь,

Но дух твой, о Эрин, сильнее, чем смерть.

Смотрите! Руины вокруг, пепелища,

В земле похоронены предков жилища,

Враги попирают отечества прах,

А наши герои недвижны в полях.

Погибла мелодия арфы певучей,

Мертвы переливы родимых созвучий;

Взамен им проснулись аккорды войны,

Мертвящие кличи да копья слышны.

О, где вы, герои? В предсмертном порыве

Припали ли вы к окровавленной ниве,

Иль в призрачной скачке вас гонят ветра

И стонут, и молят: "К отмщенью! Пора!"

Республиканцам Северной Америки

13. I.

Пусть меж нами смерч жестокий,

Бездна пенящихся вод -

Братья! Внутреннее око

Сквозь туман распознает

Край ветров, где реют флаги

Не в крови - в соленой влаге...

И в могилах пульс Отваги

Биться не перестает;

Голосом ее Природа

Шепчет: "Смерть или Свобода!"

14. II.

Громче! Чтобы и рабы

Слышать этот клич могли бы;

Встав с колен на путь борьбы,

Сокрушили тюрьмы, дыбы,

Хладный оживив оплот.

Грех и горе прочь уйдет,

Свергнется кичливый плод,

В пепел изотрутся глыбы, -

А из праха огнь взойдет

И твердыни тюрьм сожжет!

15. III.

Котопахи! Пробужденье

Принеси громадам гор, -

Вспыхнет свет освобожденья

На лице твоих сестер.

Ты же, Океана бездна,

Что бросаешь бесполезно

Волны в мир, где плачут слезно

Жертвы Злобы с давних пор, -

Ветр, что грудь твою колышет,

Волей пусть отныне дышит!

16. IV.

Тщетно свет звезды дневной

Ласковым сияньем греет...

Флаг, запятнанный войной,

На руинах мира реет!

Только Мщенье сможет что-то

Там, где сердце патриота

Полно лишь одной заботой:

Как он встретить смерть сумеет!

Полно! С глаз вдовы-Любви

Плат соленый в гневе рви!

К Ирландии

Свершится, Эрин! Остров уязвленный

Зазеленеет, солнцем озаренный,

И ветерок, над нивами паря,

Обдаст теплом окружные моря!

Теперь стоят убоги и безлисты

Твои деревья, некогда тенисты,

(...) и им уж не цвести,

Погибших листьев им не обрести,

Покуда, хладом корни поражая,

Сбирает враг остатки урожая.

Я долго мог стоять,

О Эрин, над твоими берегами

И наблюдать, как волны беспрерывно

Кидаются на отмель, и казалось,

Что это Время молотком гигантским

Раскалывает Вечности твердыни.

Верши, титан, от битвы и до битвы,

Свой одинокий путь! Народы никнут

Под поступью твоею; пирамиды,

Что были столько лет неуязвимы

Для молний и ветров, уйдут в ничто.

И тот монарх величественно-грозный,

Он для тебя гнилушка в зимний день:

Прошествуешь - он прахом обернется.

Ты победитель, Время; пред тобою

Бессильно все, но не святая воля,

Но не душа, что до тебя была

И твой исход когда-нибудь увидит.

Прогулки Дьявола

17. I.

В тот день Отец всех зол еще перед рассветом

С постели встал.

Возился долго с туалетом

И по-воскресному себя убрал.

18. II.

Надел ботинки, чтобы скрыть копыта,

Чтоб не торчать когтям, перчатки натянул,

А место, где рога, под шляпой было скрыто.

И вот он на Бонд-стрит уверенно шагнул,

Разряженный, как денди знаменитый.

19. III.

Сопровождаемый бесенком верным,

На предрассветный Лондон он взирал;

То с другом рассуждал о новостях вчерашних,

То Бога бытие опровергал -

Покуда Солнца свет не заиграл на башнях.

20. IV.

К Святому Якову наведался рогатый,

И Павла он вниманьем не оставил.

Он с виду весел был, однако же лукавил:

В святых местах душа болит у Супостата.

21. V.

Замечу: Дьявол земледелье знал;

Поскольку же дурное всхоже семя,

А он и сеял хорошо и жал,

То жатву он снимал в любое время.

22. VI.

Во всякую щель, под любую постель

Залезал он, паству ища;

Когти были остры, и ухмылки хитры;

Взор горел, приводя в восхищенье людей,

Хоть они забирались под стол, трепеща.

23. VII.

В щель просунутый нос багровел, как кумач...

А беспечное племя земное

Занималось решеньем нехитрых задач:

Тот наряд примерял, тот расписывал мяч -

Но Нечистый видел иное.

24. VIII.

Перед носом священника в храме

Весь молебен он отсидел.

- Пастор, можно ли ладить с такими гостями?

- Что вы! Я бы не потерпел!

Бес вздохнул: "Болтовня!

Он-то видел меня,

Просто понял давно: без меня не дано

Обойтись никакому из дел!"

25. IX.

Затем он побывал и при дворе монарха.

Там было суетно и жарко,

И все это ему напоминало Ад.

У трона поиграть позвали бесенят.

И свита слушала, как крылья их шумят.

26. X.

Дьявол молвил: "Ну что же! Пастбище есть -

Моя скотинка не захиреет,

Крови сможет напиться, мясца поесть -

Мертвечины хоть отбавляй на ужин,

И сон не будет никем нарушен -

И она, как родня ее, разжиреет;

27. XI.

Как те стервятники, что пьют

В полях испанских кровь людей,

Где лемех плуга обагрен,

Где зерна в борозде гниют,

Где побеждающий - злодей

И мукам Ада обречен;

28. XII.

Как птица Эрина, что вершит

Свой пир на трупах тех, кто убит,

А после над Каслеро кружит

И мертвых сыновей сердца

Рвет злобно из горстей отца -

И на заре домой летит;

29. XIII.

Как черви могильных ям,

Что мертвого осадили, -

Они родились и подохнут там,

Извиваясь в зловонной гнили;

30. XIV.

Точно наш ленивый дофин,

За игрушку сладость отдавший,

Чуть-чуть поигравший

И просящий конфету, как мальчик-кретин.

31. XV.

Его камзола две половины

Не сходятся - лезет по швам вдоль спины!

А его панталон штанины

Круглы, словно две луны.

32. XVI.

Когда жратвой напичкается он

От глупой головы до пят, -

То видно, как слегка дрожат

Два полулунья панталон.

33. XVII.

Бес (иль Природа?) безразличья

Не знает к тем, кто власть стяжал:

Штришок малейший их обличья

Все скажет про оригинал...

34. XVIII.

Обвившую ножку стола змею

Пристукнул судья, и подумал Дьявол,

Глядя на змейку и на судью:

Это были Каин и Авель.

35. XIX.

Как йомен гуляет среди хлебов

И, радуясь от души

При виде тучных коров,

Поет и считает свои гроши, -

Так Дьявол, гуляя по нашей земле,

Поет и считает свои барыши.

36. XX.

Блажен, кто носит красный цвет:

Ведь этот цвет любезен бесу,

И кто, из нищеты и бед

Придя, сумел добиться весу,

И кто, покинув высший свет,

Взял посох и подался к лесу.

37. XXI.

Епископ толст, и он в чести.

Худ адвокат, в чести и он.

Парик иль плащ любой почти

Сверканьем Ада озарен.

38. XXII.

Свинью звать чистой - сущий вздор,

Хоть ест отборное зерно;

В пир превращен весь день обжор -

Их мясо постно все равно!

39. XXIII.

До чего же весел владыка Ада!

До ушей растянулся рот.

Вот он скинул плащ, хохоча до упада,

Отбивает курбеты, плеща крылом,

Злобно выдвинул жало, ползет бочком -

Словом, во всей красоте грядет.

40. XXIV.

Дело в том, что его посетил сановник.

И Дьявол, кокетливо лебезя,

Словно девка, к которой пришел любовник,

Кажет что можно и что нельзя.

41. XXV.

Знакомый жест, пригласительный взгляд -

Демоны видят, что он их не бросит впредь,

И уже стигийских стрекоз отряд

Расправил крылышки, чтоб лететь.

42. XXVI.

Алеет кровь на лаврах благородных,

Закона осеняющих чело;

Погибель, Горе, Срам - три пса голодных -

По стогнам рыщут, озираясь зло.

Их всех Испания влечет:

Там человеческая кровь течет.

43. XXVII.

Чу! Трещит земли средина,

Победители дрожат,

В страхе черная скотина,

Сатанинский хвост поджат!

44. XXVIII.

Бесовской армии солдаты

В честь властелина пир творят...

Но створы адамантных врат

Кровавым пламенем объяты.

45. XXIX.

И острый взор, огонь Рассудка,

Скользнул по лику Сатаны.

И фосфорные табуны

Перепугались. Разве шутка?

46. XXX.

Царь-Рассудок молчаливо

Посмотрел за край небес,

Где метался бледный бес,

Как душа его, трусливый.

Монолог Вечного Жида

О, Вечный, Триединый Боже Сил,

Ты ль колесо Судьбы остановил,

В Ад заточил меня и держишь там?

Ужли и гром сожечь меня не в силах,

И меч отступит, кровь оставив в жилах?

Пусть так. В дом Гибели приду я сам -

Расшевелю ее в берлоге сонной

И разбужу, дразня, в ней гнев законный.

Есть факел в тайниках ее унылых

Для моего костра! Я буду храбр.

О Ты, Земли тиран, страданья раб,

Я знаю, в закромах Возмездья есть

Убийце уготованная месть!

Я голову с презреньем запрокину

Под ядовитым облаком Твоим!

Где ветер Твой, в дни гнева Палестину

Дыханием наполнивший чумы?

Где царь Возмездия, что в волн пучину

Низвергнул древле ассириян тьмы,

Твоею волею руководим?

Где черный демон, мрачный дух Корана,

Потрясший города во время сна?

Где меч двуострый, райских кущ охрана,

Что от блаженства отлучил людей?

Не пращуров карал ты заблужденья -

Ты правнуков предвидел преступленья!

Теперь я кары требую своей!

Тиран! И я Твой трон хвалой украшу,

Лишь дай испить желанной смерти чашу!

47. 1813-1815.

48. К....

Гляди, гляди - не отвращай свой взгляд!

Читай любовь в моих глазах влюбленных,

Лучи в них отраженные горят,

Лучи твоих очей непобежденных.

О, говори! Твой голос - вздох мечты,

Моей души восторженное эхо.

В мой взор взглянув, себя в нем видишь ты,

Мне голос твой - ответная утеха.

Мне чудится, что любишь ты меня,

Я слышу затаенные признанья,

Ты мне близка, как ночь сиянью дня,

Как родина в последний миг изгнанья!

Стансы

Уходи! Потемнела равнина,

Бледный месяц несмело сверкнул.

Между быстрых вечерних туманов

Свет последних лучей утонул.

Скоро ветер полночный повеет,

Обоймет и долины, и лес

И окутает саваном черным

Безграничные своды небес.

Не удерживай друга напрасно.

Ночь так явственно шепчет: "Иди!"

В час разлуки замедли рыданья.

Будет время для слез. Погоди.

Что погибло, тому не воскреснуть,

Что прошло, не вернется назад;

Не зажжется, не вспыхнет любовью

Равнодушный скучающий взгляд.

Одиночество в дом опустелый,

Как твой верный товарищ, придет,

К твоему бесприютному ложу

В безысходной тоске припадет.

И туманные легкие тени

Будут реять полночной порой,

Будут плакать, порхать над тобою,

Точно тешась воздушной игрой.

Неизбежно осенние листья

С почерневших деревьев летят;

Неизбежно весенним полуднем

Разливают цветы аромат.

Равномерной стопою уходят -

День, неделя, и месяц, и год;

И всему на земле неизбежно

Наступает обычный черед.

Перелетные быстрые тучки

Отдыхают в час общего сна;

Умолкает лепечущий ветер,

В глубине засыпает луна.

И у бурного гневного моря

Утихает томительный стон;

Все, что борется, плачет, тоскует,

Все найдет предназначенный сон.

Свой покой обретешь ты в могиле,

Но пока к тебе смерть не пришла,

Тебе дороги - домик, и садик,

И рассвет, и вечерняя мгла.

И пока над тобой не сомкнулась

Намогильным курганом земля,

Тебе дороги детские взоры,

Смех друзей и родные поля.

К Харриэт

Дано смирять мятежность нашу

Исполненным любви глазам,

И нежность бросит в жизни чашу

Целительный бальзам.

Все беды минут во мгновенье:

Я избран! Мне - благословенье!

О Харриэт! Кто раз испил

До дна твой взор лучистый,

Тот сумрак жизни победил...

Но, друг мой, в страсти чистой

Признаться я не поспешил -

И тем презренье заслужил.

О Харриэт, в твоих лишь силах

Не очерстветь средь суеты;

Меж ненавистников унылых

Добра, нежна лишь ты,

И хрупкая твоя отвага

Заменит мне земные блага.

Твой друг в страданьях изнемог,

Черты как неживые.

Твое лишь имя, слышит Бог,

Твердят уста больные...

Но не цели его недуг:

Страшится здравья он, не мук.

Я отвергаю уверенья,

Что ты - мой гений злой.

То гордости и озлобленья

Был голос, а не твой.

Но гордость краше есть, чем эта:

Пусть не люби - жалей поэта!

Изменчивость

Мы, словно облака вокруг луны, -

Летим сквозь ночь, трепещем и блистаем.

Сомкнется тьма - и вмиг поглощены,

Мы навсегда бесследно исчезаем.

Мы точно звуки несогласных лир -

Ответ наш разный разным дуновеньям.

Не повторит на хрупких струнах мир

То, что с прошедшим отошло мгновеньем.

Мы спим - расстроен сновиденьем сон.

Встаем - мелькнувшей мыслью день отравлен.

Веселье, плач, надежда, смех и стон -

Что постоянно в мире? Кто избавлен

От вечных смен? - Для них свободен путь.

Ни радость, ни печаль не знают плена.

И день вчерашний завтра не вернуть.

Изменчивость - одна лишь неизменна.

О смерти

Потому что в могиле, куда

ты пойдешь, нет ни работы, ни

размышления, ни знания, ни мудрости.

Екклезиаст

Еле зримой улыбкой, лунно-холодной,

Вспыхнет ночью безлунной во мгле метеор,

И на остров, окутанный бездной бесплодной,

Пред победой зари он уронит свой взор.

Так и блеск нашей жизни на миг возникает

И над нашим путем, погасая, сверкает.

Человек, сохрани непреклонность души

Между бурных теней этой здешней дороги,

И волнения туч завершатся в тиши,

В блеске дивного дня, на лучистом пороге,

Ад и рай там оставят тебя, без борьбы,

Будешь вольным тогда во вселенной судьбы.

Этот мир есть кормилец всего, что мы знаем,

Этот мир породил все, что чувствуем мы,

И пред смертью - от ужаса мы замираем,

Если нервы - не сталь, мы пугаемся тьмы,

Смертной тьмы, где - как сон, как мгновенная тайна,

Все, что знали мы здесь, что любили случайно.

Тайны смерти пребудут, не будет лишь нас,

Все пребудет, лишь труп наш, остывши, не дышит,

Поразительный слух, тонко созданный глаз

Не увидит, о нет, ничего не услышит,

В этом мире, где бьются так странно сердца,

В здешнем царстве измен, перемен без конца.

Кто нам скажет рассказ этой смерти безмолвной?

Кто над тем, что грядет, приподнимет покров?

Кто представит нам тени, что скрыты, как волны,

В лабиринтной глуши многолюдных гробов?

Кто вольет нам надежду на то, что настанет,

С тем, что здесь, что вот тут, что блеснет и обманет?!

Летний вечер на кладбище

Уже горит в рассеявшемся дыме

Полоска предзакатного огня,

Ночь заслонила косами своими

Объятые истомой очи дня.

Туда, где скоро в тьму сольются,

Безмолвие и Сумерки крадутся.

Дню ускользающему заклинанья

Шлют вслед они, царя над всей землей,

Но свет, и звук, и темных нив дыханье

Им отвечают тайною ночной.

Затихли ветры, и трава безмолвна

На кладбище у церкви, мраком полной.

Ты, здание, чьи колокольни-сестры,

Как пламя, над землею вознеслись,

Объято тоже тьмой. Но шпиль твой острый

Еще горит, пронзив ночную высь.

А там, на высоте недостижимой,

В сиянье звезд проходят тучи мимо.

Здесь мертвые покоятся в могилах,

Но в тишине вдруг возникает звук -

Мысль или чувство? - из земли унылой

Встает он, заполняя все вокруг,

И, с небом, с ночью слитый воедино,

Плывет, как смутный шорох над долиной.

Смерть кажется и нежной и смягченной,

Сокрывшей от людей весь ужас свой,

И верю я, как мальчик, увлеченный

Игрою средь могил, что их покой

О тайне величавой нам не скажет,

Что лучшие из снов у ней на страже.

Вордсворту

Поэт Природы, ты горюешь вновь

О том, что минуло и не вернется.

Дни детства, юность, дружба и любовь -

Об этих снах грустить лишь остается.

Я знаю эту грусть. Но никогда

Ты не делил со мной другой печали...

Ты, словно одинокая звезда,

Мерцал над шхуной в бурном, зимнем шквале.

Ты неприступной высился скалой

Над ослепленной, яростной толпой...

В почетной бедности всегда стремился

К Свободе, к Правде твой звенящий стих...

Таков ты был, теперь ты изменился, -

О, как мне жаль, что ты забыл о них!

Чувства республиканца при падении Бонапарта

Поверженный тиран! Мне было больно

Прозреть в тебе жалчайшего раба,

Когда тебе позволила судьба

Плясать над гробом Вольности... Довольно!

Ты мог бескровно утвердить свой трон,

Но предпочел резню в пышнейшем стиле;

Ты памяти своей нанес урон,

К забвению тебя приговорили!

Насилье, Сладострастие и Страх -

Твоих кошмаров пагубный народец.

Ты шествуешь в забвенье, Полководец!

С тобой простерлась Франция во прах.

Но у Добра есть худший враг - химеры

Повиновенья, ослепленность веры!

49. 1816.

Гимн интеллектуальной красоте

Незримого Начала тень, грозна,

Сквозь мир плывет, внушая трепет нам,

И нет препон изменчивым крылам -

Так ветра дрожь среди цветов видна;

Как свет, что льет на лес в отрогах гор луна,

Ее неверный взор проник

В любое сердце, в каждый лик,

Как сумрак и покой по вечерам,

Как тучки в звездной вышине,

Как память песни в тишине,

Как все, что в красоте своей

Таинственностью нам еще милей.

Куда ты скрылся, Гений Красоты,

Свой чистый свет способный принести

Телам и душам в их земном пути?

Зачем, исчезнув, оставляешь ты

Юдоль скорбей и слез добычей пустоты?

Зачем не можешь, солнце, век

Ткать радуги над гладью рек?

Зачем все сущее должно пройти,

А жизнь и смерть, мечта и страх

Мрак порождает в наших днях?

Зачем исполнен род людской

Любовью, гневом, грезами, тоской?

Вовек из горных сфер на то ответ

Провидец и поэт не получил,

Затем-то Демон, Дух и Хор Светил -

Слова, что обличают много лет

Бессилие умов, и чар всесильных нет,

Способных с глаз и духа снять

Сомненья вечную печать,

Твой свет лишь, как туман, что горы скрыл,

Иль звуки, что, звеня струной,

Рождает ветерок ночной,

Или ручей, луной зажжен,

Привносит правду в наш тяжелый сон.

Любви, Надежд, Величья ореол,

Подобно облаку, растает вмиг;

Да, человек бессмертья бы достиг

И высшее могущество обрел,

Когда б в его душе воздвигнул ты престол,

Предвестник чувств, что оживят

Изменчивый влюбленный взгляд,

О жизнетворный разума родник,

Меня целишь ты - так в ночи

Виднее слабые лучи!

Останься, чтоб могильный прах

Не стал мне явью, словно жизнь и страх.

Блуждал я в детстве по ночным лесам,

В пещеры шел, среди руин бродил,

Мечтая вызвать мертвых из могил,

Вопрос о высшем обратить к теням.

Взывал я к пагубным для юных именам,

И все ж ответа не слыхал.

Но я однажды размышлял

О бытии, а ветер приносил

Предвестья радостные мне

О певчих птицах, о весне -

И мне предстала тень твоя,

И с воплем руки сжал в экстазе я!

Тебе я был пожертвовать готов

Все силы - и нарушен ли обет?

Дрожа, рыдая, через много лет

Зову я тени тысячи часов

Из сумрака могил, - любви и мысли кров

Их привечал, они со мной

Перемогали мрак ночной;

Чело мне озарял отрады свет

Лишь с думой, что от тяжких пут

Твои усилья мир спасут

И, грозный, то несешь ты нам,

Чего не выразить моим словам.

Свет пополудни безмятежно строг,

И осени гармония дана:

В те дни лучами твердь озарена,

Каких не знает летний солнцепек,

Каких представить он вовеки бы не мог!

О Дух, о юности оплот,

Да будет от твоих щедрот

Покоем жизнь моя теперь полна;

Внуши тому, кто чтит тебя

И все, вместившее тебя,

Дух светлый, чарою твоей

Себя бояться и любить людей.

50. 1817.

Лорду-канцлеру

Ты проклят всей страной. Ты яд из жала

Гигантской многокольчатой змеи,

Которая из праха вновь восстала

И гложет все - от духа до семьи.

Ты проклят всеми. Воет правосудье,

Рыдает правда, стонет естество,

И золото - растления орудье -

Изобличает злобы торжество.

Пока архангел в безразличье сонном

С судом верховным явно не спешит

И, безучастный к всенародным стонам.

Тебе в твоих злодействах ворожит,

Пусть вгонит в гроб тебя слеза отцова,

А стон дочерний в крышку гвоздь вобьет,

Пусть наше горе саваном свинцовым

Тебя к червям навеки упечет.

Кляну тебя родительской любовью,

Которую ты хочешь в прах втоптать,

Моей печалью, стойкою к злословью,

И нежностью, какой тебе не знать.

Приветливой улыбкою ребячьей,

Которая мой дом не будет греть, -

Потушен злобой жар ее горячий,

И стыть ему на пепелище впредь.

Бессвязною младенческою речью,

В которую отец хотел вложить

Глубины знанья - тяжкое увечье

Грозит умам детей. Ну как мне жить?

Биеньем жизни, резвостью и прытью,

С какой ребенок крепнет и растет

(Хотя сулят грядущие событья

Не только радость, но мильон забот),

Тенетами убийственной опеки,

Вогнавшей горечь в юные сердца, -

Откуда столько злобы в человеке,

Чтоб в детском сердце умертвить отца?

Двуличием, которое отравит

Само дыханье нежных детских губ

И, въевшись в разум, мозга не оставит,

Пока в могилу не опустят труп,

Твоею преисподней, где злодейства

Готовятся во тьме в урочный час

Под пеленою лжи и фарисейства,

В которых ты навек душой погряз,

Твоею злобой, похотью звериной,

Стяжательством и жаждой слез чужих,

Фальшивостью, пятнающей седины, -

Защитой верной грязных дел твоих,

Твоим глумленьем, мягкостью притворной,

И - так как ты слезлив, как крокодил, -

Твоей слезой - она тот самый жернов,

Который никого б не пощадил,

Издевкой над моим отцовским чувством,

Мучительством, злорадным и тупым, -

С каким умением, с каким искусством

Ты мучаешь! - отчаянием моим,

Отчаянием! Оно мне скулы сводит:

"Я больше не отец моих детей.

Моя закваска в их сознанье бродит,

Но их растлит расчетливый злодей".

Кляну тебя, хоть силы нет для злобы.

Когда б ты стал честнее невзначай,

Благословением на крышку гроба

Легло б мое проклятие. Прощай.

Смерть

Навек ушли умершие, и Горе,

У гроба сидя, их зовет назад, -

Седой юнец с отчаяньем во взоре, -

Но не вернутся друг, невеста, брат

На еле слышный зов. Лишь именами

От нас ушедшие остались с нами,

Лишь мука для души больной -

Могилы предо мной.

О Горе, лучший друг, не плачь! Когда-то,

Я помню, вместе любовались мы

На этом месте заревом заката,

Все безмятежно было, но, увы,

Тому, что минуло, не возвратиться,

Ушли надежды, седина сребрится,

Лишь мука для души больной -

Могилы предо мной.

Озимандия

Рассказывал мне странник, что в пустыне,

В песках, две каменных ноги стоят

Без туловища с давних пор поныне.

У ног - разбитый лик, чей властный взгляд

Исполнен столь насмешливой гордыни,

Что можно восхититься мастерством,

Которое в таких сердцах читало,

Запечатлев живое в неживом.

И письмена взывают с пьедестала:

"Я Озимандия. Я царь царей.

Моей державе в мире места мало.

Все рушится. Нет ничего быстрей

Песков, которым словно не пристало

Вокруг развалин медлить в беге дней".

Критику

С шелковичных червей соберет ли кто медь,

Или шелк у пчелы золотистой?

Чувство злобы во мне так же скоро блеснет,

Как под вьюгою ландыш душистый.

Лицемеров, ханжей всей душой ненавидеть,

Или тех, кто поносит бесчестно;

Равным чувством легко им тебе отплатить,

Им воздушность моя неизвестна.

Иль раба отыщи, что в богатство влюблен,

Предсказать я вам дружбу сумею;

Но притворщик скорей будет правдой пленен,

Чем подвигнут я злобой твоею.

То, что чувствую я, невозможно дробить,

Никого не хочу я обидеть;

Ненавижу в тебе, что не можешь любить, -

Как могу я тебя ненавидеть?

51. 1818.

К Нилу

Дожди, дожди три месяца подряд

Скрывают эфиопские долины.

Среди пустыни - льдистые вершины,

Где зной и холод, братствуя, царят.

В горах Атласа влажный снегопад,

И обдувает буря край пустынный,

И мчит на Север нильские стремнины,

Где вал морской встречает их, как брат.

В Египте, на Земле Воспоминаний,

Среди своих, о Нил, твой ровен бег.

Там яд и плод - все от твоих даяний,

В них зло и благо емлет человек.

Усвой, живущий жизнью быстротечной:

Как вечный Нил, должна быть Мудрость вечной.

Минувшее

О тех мгновеньях позабудешь ты?

В тени Любви мы их похоронили,

Чтоб милых тел, не отданных могиле,

Касались только листья и цветы.

В цветах - отрада, что давно мертва,

В листве - надежда, что угаснет вскоре.

Забыть мгновенья, что погребены?

Но смутный ум раскаяньем томится,

Но память сердцу тягостней гробницы,

Но суд вершат непрошеные сны,

Шепча зловещие слова:

"Минувшая отрада - горе!"

Горесть

Слава богу! Прочь унынье!

В полуночной темной сини

Озаренная луной

Бесприютная княгиня

Горесть - снова ты со мной.

Слава богу! Прочь унынье!

Горесть, скорбная княгиня,

Наши помыслы близки,

И печаль моя отныне -

Только тень твоей тоски.

Горесть! Как сестру и брата

Нас оставили когда-то,

Бросили в пустынный дом.

Годы сгинут без возврата,

Мы останемся вдвоем.

Так на нас бросали жребий,

Так за нас решали в небе,

Но когда б Любовь взялась

Жить на Горя черством хлебе -

Так и звали б нашу связь!

Прочь унынье... Сядем рядом,

Обводя влюбленным взглядом

Речку, рощу, сонный луг.

Чу! Кузнечик... птица... - Адом

Не зови земли, мой друг.

Как привольно-величавы

Эти рощи! Эти травы

Как раздольно зелены!

Только мы - о боже правый -

Неизменно холодны.

Неизменно? - Нет, едва ли:

Наши взоры заблистали,

Шепчешь, вздрагиваешь, ждешь.

Горесть нежная! Печали

Нашей прежней - не вернешь.

Поцелуй... О нет! - иного

Жду лобзанья! Снова! Снова!

Поцелуи мертвеца

Жарче этих. Сбрось оковы!

Стань живою до конца!

Горесть! Горесть! Друг мой милый!

На краю сырой могилы

Чувство нечего скрывать.

Спит уныло мир постылый...

Горесть, хватит горевать!

Пусть сердца - в одно срастутся,

Тени пусть - в одну сольются,

И, когда настанет миг,

Пусть над нами раздаются

Вешний шум и птичий крик!

И уснем... уснем, как будто

Мы не знали тайной смуты.

Мы уснем с тобой вдвоем.

Стряхнув земные путы,

Сном забвенья мы уснем.

Смейся ж, горести не зная!

Смейся, горесть неземная,

Над тенями, над людьми!

Тучей звезды застилая,

Крылья, горесть, распрями!

Люди, как марионетки,

Скачут в пошлой оперетке

Без надежды на успех.

Горесть! Бросим им объедки

Наших дум - пусть смолкнет смех!

Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя

52. I.

Сияет солнце, даль ясна,

Вся в блестках, пляшет зыбь морская,

И снежных гор голубизна

Бледнеет, в блеске полдня тая.

Все юно, как в преддверье мая,

И от земли струится свет,

И где-то суета людская,

Крик чаек, ветра шум в ответ,

Безлюдье, тишина, приюта лучше нет!

53. II.

Над зыбкой мглой зеленый, алый

Сплетен из водорослей сад.

Омыт песок волною шалой,

И свет над ней - как звездопад.

Но я на берегу один,

Гляжу на взблески волн уныло,

Внимаю звукам из глубин...

Где сердце то, что сердцу мило,

Что все оттенки чувств со мной бы разделило?

54. III.

Увы! Нет мира и в тиши,

Я болен, и надежд не стало.

Нет даже тех богатств души,

Что в мысли Мудрость обретала,

Когда не внешностью блистала.

Любовь и праздность, слава, власть.

Все - тем, которых в мире мало,

Кто наслаждаться может всласть.

И в том их жизнь. А мне - дана другая часть.

55. IV.

Под эти солнцем усмирится

Само отчаянье. Но мне,

Как в детстве, б наземь повалиться

И плакать, плакать в тишине

О том, что я - по чьей вине? -

Влачу в тревогах век бесплодный,

Пока к земле, в последнем сне,

Не припаду щекой холодной

Море не споет усопшему отходной.

56. V.

Пусть скажут все: в нем сердца нет!

Так под вечерним небосклоном,

Вдруг постарев, угасший свет

Я проводил едва ль не стоном.

Пусть скажут! Чуждый их законам,

Я нелюбим. Но жаль, не мог

Блеснуть хоть сходством отдаленным

С тем днем, что в радости поблек

И память радует, как лучших дней залог.

Сонет

Узорный не откидывай покров,

Что жизнью мы зовем, пока живем,

Хотя, помимо призрачных даров,

Не обретаем ничего на нем;

Над бездною, где нет иных миров,

Лишь судьбы наши: страх с мечтой вдвоем.

Я знал того, кто превозмог запрет,

Любви взыскуя нежным сердцем так,

Что был он там, где никакой привет

Не обнадежит нас, где только мрак;

Неосторожный шел за шагом шаг,

Среди теней блуждающий просвет,

Дух в чаянье обетованных благ,

Взыскуя истины, которой нет.

57. 1819.

Мужам Англии

Англичане, почему

Покорились вы ярму?

Отчего простой народ

Ткет и пашет на господ?

Для чего вам одевать

В шелк и бархат вашу знать,

Отдавать ей кровь и мозг,

Добывать ей мед и воск?

Пчелы Англии, зачем

Создавать оружье тем,

Кто оставил вам труды,

А себе берет плоды?

Где у вас покой, досуг,

Мир, любовь, семейный круг,

Хлеб насущный, теплый дом,

Заработанный трудом?

Кто не сеет - жатве рад,

Кто не ищет - делит клад,

И мечом грозит не тот,

Кто в огне его кует.

Жните хлеб себе на стол,

Тките ткань для тех, кто гол.

Куйте молотом металл,

Чтобы вас он защищал.

Вы, подвальные жильцы,

Лордам строите дворцы,

И ваши цепи сотней глаз

Глядят с насмешкою на вас.

Могилу роет землекоп,

Усердный плотник ладит гроб,

И белый саван шьет швея

Тебе, Британия моя!

Англия в 1819 году

Слепой старик и вечно в дураках -

Король. Ублюдки-принцы - даже этой

Семейки срам, чей Кембридж - в кабаках, -

Грязнее грязи, сволочь, сброд отпетый.

Пиявки щеголяют в париках,

Убийцы нацепляют эполеты,

Народ стращая - загнанный в правах,

Голодный, босоногий и раздетый.

Незыблемый Закон, нагнавший страх

На всех, кто не златит его кареты,

Продажная религия в церквах,

Продажных депутатов пируэты -

Вот Англия! Вот кладбище! - О, где ты,

Кровавый призрак с пламенем в очах?

Увещание

Пьет воздух, свет хамелеон,

Славу и любовь - поэт.

Если б находил их он

В сем обширном мире бед,

Не была ли б, всякий час,

Краска у него не та, -

Как хамелеон цвета

Сменит, свету напоказ,

В сутки двадцать раз?

Скрыт поэт с рожденья дней

Средь земных холодных сфер,

Как хамелеон в своей

Глубочайшей из пещер.

Свет блеснет - сменен и цвет;

Нет любви, поэт - иной.

Слава - грим любви; и той

И другой стремясь вослед,

Мечется поэт.

Не смейте вольный ум поэта

Богатством, властью принижать!

Если б что-нибудь, кроме света,

Мог хамелеон глотать, -

Он бы в ящерицы род

Перешел - сестры земной.

Дух залунный, сын иной

Солнечной звезды высот,

О, беги щедрот!

Ода западному ветру

58. I.

О буйный ветер запада осенний!

Перед тобой толпой бегут листы,

Как перед чародеем привиденья,

То бурей желтизны и красноты,

То пестрым вихрем всех оттенков гнили;

То голых пашен черные пласты

Засыпал семенами в изобилье.

Весной трубы пронзительный раскат

Разбудит их, как мертвецов в могиле,

И теплый ветер, твой весенний брат,

Взовьет их к жизни дудочкой пастушьей,

И новою листвой оденет сад.

О дух морей, носящийся над сушей!

Творец и разрушитель, слушай, слушай!

59. II.

Ты гонишь тучи, как круговорот

Листвы, не тонущей на водной глади,

Которую ветвистый небосвод

С себя роняет, как при листопаде.

То духи молний, и дожди, и гром.

Ты ставишь им, как пляшущей менаде,

Распущенные волосы торчком

И треплешь пряди бури. Непогода -

Как бы отходный гробовой псалом

Над прахом отбывающего года.

Ты высишь мрак, нависший невдали,

Как камень громоздящегося свода

Над черной усыпальницей земли.

Там дождь, и снег, и град. Внемли, внемли!

60. III.

Ты в Средиземном море будишь хляби

Под Байями, где меж прибрежных скал

Спит глубина, укачанная рябью,

И отраженный остров задремал,

Топя столбы причалов, и ступени,

И темные сады на дне зеркал.

И, одуряя запахом цветений,

Пучина расступается до дна,

Когда ты в море входишь по колени.

Вся внутренность его тогда видна,

И водорослей и медуз тщедушье

От страха покрывает седина,

Когда над их сосудистою тушей

Твой голос раздается. Слушай, слушай!

61. IV.

Будь я листом, ты шелестел бы мной.

Будь тучей я, ты б нес меня с собою.

Будь я волной, я б рос пред крутизной

Стеною разъяренного прибоя.

О нет, когда б, по-прежнему дитя,

Я уносился в небо голубое

И с тучами гонялся не шутя,

Тогда б, участник твоего веселья,

Я сам, мольбой тебя не тяготя,

Отсюда улетел на самом деле.

Но я сражен. Как тучу и волну

Или листок, сними с песчаной мели

Того, кто тоже рвется в вышину

И горд, как ты, но пойман и в плену.

62. V.

Дай стать мне лирой, как осенний лес,

И в честь твою ронять свой лист спросонья.

Устрой, чтоб постепенно я исчез

Обрывками разрозненных гармоний.

Суровый дух, позволь мне стать тобой!

Стань мною иль еще неугомонней!

Развей кругом притворный мой покой

И временную мыслей мертвечину.

Вздуй, как заклятьем, этою строкой

Золу из непогасшего камина.

Дай до людей мне слово донести,

Как ты заносишь семена в долину.

И сам раскатом трубным возвести:

Пришла Зима, зато Весна в пути!

Медуза Леонардо да Винчи во Флорентийской галерее

В зенит полночный взоры погружая,

На крутизне покоится она,

Благоговенье местности внушая,

Как божество, прекрасна и страшна;

Грозою огнедышащей сражая,

Таит очей бездонных глубина

Трагическую тайну мирозданья

В агонии предсмертного страданья.

Не страхом - красотой непреходящей

Пытливый разум в камень обращен;

Тогда чертам недвижимо лежащей

Ее характер будет возвращен,

Но мысли не вернуться уходящей;

Певучей красоты прольется звон

Сквозь тьму и вспышки боли, чья извечность

В мелодию вдохнула человечность.

Из головы ее, от стройной шеи,

Как водоросли средь морских камней,

Не волосы растут - живые змеи

Клубятся и сплетаются над ней,

Как в бесконечном вихре суховеи.

В мельканье беспорядочных теней

Насмешливое к гибели презренье

И духа неземное воспаренье.

Из-за скалы тритон ленивым взглядом

Сверлит ее недвижные зрачки,

Нетопыри порхают с нею рядом,

Бессмысленные делая скачки.

Встревоженные огненным разрядом,

Из тьмы они летят, как мотыльки,

На пламя, ослепляющее очи,

Безжалостнее мрака бурной ночи.

Ужасного хмельное наслажденье!

В змеящейся поверхности резной

Горит греха слепое наважденье,

Окутанное дымкою сквозной,

Где, появляясь, тает отраженье

Всей прелести и мерзости земной.

Змееволосой улетают взоры

От влажных скал в небесные просторы.

Индийская серенада

63. I.

В сновиденьях о тебе

Прерываю сладость сна,

Мерно дышащая ночь

Звездами озарена.

В грезах о тебе встаю

И, всецело в их плену,

Как во сне, переношусь

Чудом к твоему окну.

64. II.

Отзвук голосов плывет

По забывшейся реке.

Запах трав, как мысли вслух,

Носится невдалеке.

Безутешный соловей

Заливается в бреду.

Смертной мукою и я

Постепенно изойду.

65. III.

Подыми меня с травы.

Я в огне, я тень, я труп.

К ледяным губам прижми

Животворный трепет губ.

Я, как труп, похолодел.

Телом всем прижмись ко мне,

Положи скорей предел

Сердца частой стукотне.

Философия любви

Ручьи вливаются в реки,

Реки бегут к низовью.

Ветры сплелись навеки

В ласках, полных любовью.

Все замкнуто тесным кругом.

Волею неземною

Сливаются все друг с другом, -

Почему же ты не со мною?

Небо целует горы.

Волн распахнулись объятья.

Отвергнутые - шлют укоры

Розам кичливым их братья.

Потоки лунного света

Ластятся к синей глади.

Но на что мне, скажите, все это,

Если ты со мною в разладе?

Наслаждение

В день земного нарожденья

Родилося Наслажденье;

Из небесной легкой плоти,

Нежной музыкой в полете,

В кольцах белого тумана,

Из певучего дурмана,

Среди сосен, что шумели

У озерной колыбели,

Невесомо воспарило

Животворное ветрило.

Гармонической, сквозной,

Невесомой пеленой,

Лучезарна и чиста,

Обвилась вокруг мечта.

66. 1820.

Облако

67. I.

Я влагой свежей морских побережий

Кроплю цветы весной,

Даю прохладу полям и стаду

В полдневный зной.

Крыла раскрою, прольюсь росою,

И вот ростки взошли,

Поникшие сонно на влажное лоно

Кружащейся в пляске Земли.

Я градом хлестну, как цепом по гумну,

И лист побелеет, и колос.

Я теплым дождем рассыплюсь кругом,

И смех мой - грома голос.

68. II.

Одену в снега на горах луга,

Застонут кедры во мгле,

И в объятьях метели, как на белой постели,

Я сплю на дикой скале.

А на башнях моих, на зубцах крепостных

Мой кормчий, молния, ждет.

В подвале сыром воет скованный гром

И рвется в синий свод.

Над сушей, над морем по звездам и зорям

Мой кормчий правит наш бег,

Внемля в высях бездонных зовам дивов влюбленных,

Насельников моря и рек.

Под водой, в небесах, на полях, в лесах

Ночью звездной и солнечным днем,

В недрах гор, в глуби вод, мой видя полет,

Дух, любимый им, грезит о нем

И слепит, как бегу я, грозя и ликуя,

Расточаясь шумным дождем.

69. III.

Из-за дальних гор, кинув огненный взор,

В красных перьях кровавый восход

Прыгнул, вытеснив тьму, на мою корму,

Солнце поднял из дальних вод.

Так могучий орел кинет хмурый дол

И взлетит, золотясь, как в огне,

На утес белоглавый, сотрясаемый лавой,

Кипящей в земной глубине.

Если ж воды спят, если тихий закат

Льет на мир любовь и покой,

Если, рдян и блестящ, алый вечера плащ

Упал на берег морской,

Я в воздушном гнезде дремлю в высоте,

Как голубь, укрытый листвой.

70. IV.

Дева с огненным ликом, в молчанье великом

Надо мной восходит луна,

Льет лучей волшебство на шелк моего

Размятенного ветром руна.

Пусть незрим ее шаг, синий гонит он мрак,

Разрывает мой тонкий шатер,

И тотчас же в разрыв звезды, дух затаив,

Любопытный кидают взор.

И гляжу я, смеясь, как теснятся, роясь,

Миллионы огненных пчелок,

Раздвигаю мой кров, что сплетен из паров,

Мой ветрами развеянный полог,

И тогда мне видна рек, озер глубина,

Вся в звездах, как неба осколок.

71. V.

Лик луны я фатой обовью золотой,

Алой ризой - солнечный трон.

Звезды меркнут, отпрянув, гаснут жерла вулканов,

Если бурей стяг мой взметен.

Солнце скрою, над бездной морскою

Перекину гигантский пролет

И концам на горы, не ища в них опоры,

Лягу, чудом воздвигнутый свод.

Под сияюще-яркой триумфальною аркой

Пролечу, словно шквал грозовой,

Приковав неземные силы зыбкой стихии

К колеснице своей боевой.

Арка блещет, горит и трепещет,

И ликует мир подо мной.

72. VI.

Я вздымаюсь из пор океана и гор,

Жизнь дают мне земля и вода.

Постоянства не знаю, вечно облик меняю,

Зато не умру никогда.

Ибо в час после бури, если солнце - в лазури,

Если чист ее синий простор,

Если в небе согретом, создан ветром и светом,

Возникает воздушный собор,

Я смеюсь, уходя из царства дождя,

Я, как тень из могилы, встаю,

Как младенец из чрева, в мир являюсь без гнева

И сметаю гробницу мою.

Жаворонок

73. I.

Здравствуй, дух веселый!

Взвившись в высоту,

На поля, на долы,

Где земля в цвету,

Изливай бездумно сердца полноту!

74. II.

К солнцу с трелью звучной,

Искрой огневой!

С небом неразлучный,

Пьяный синевой,

С песней устремляйся и в полете пой!

75. III.

Золотятся нивы,

В пламени восток.

Ты взлетел, счастливый,

От забот далек,

Радости надмирной маленький пророк.

76. IV.

Сквозь туман пурпурный

К небесам родным!

В вышине лазурной,

Как звезда, незрим,

Ты поешь, восторгом полный неземным.

77. V.

Ты не луч ли диска,

Что для смертных глаз

Ал, когда он низко,

Бел в полдневный час,

Еле видим в блеске и лишь греет нас.

78. VI.

Звон твой полнит воздух,

Высь и глубь до дна

И в ночи при звездах,

В час, когда, ясна,

Мир потопом света залила луна.

79. VII.

Кто ты? С кем в природе

Родственен твой род?

Дождь твоих мелодий

Посрамил бы счет

Струй дождя, бегущих с облачных высот.

80. VIII.

Ты как бард, который,

Светом мысли скрыт,

Гимны шлет в просторы,

Будит тех, кто спит,

Ждет ли их надежда, страх ли им грозит;

81. IX.

Как в высокой башне

Юная княжна,

Что леса и пашни

Видит из окна

И поет, любовью и тоской полна;

82. X.

Как светляк зеленый,

Вспыхнувший в тени

Рощи полусонной,

Там, где мох да пни,

Разбросавший в травах бледные огни;

83. XI.

Как цветы, в которых

Любит ветр играть, -

Роз охватит ворох,

Станет обрывать,

Пьяный их дурманом легкокрылый тать.

84. XII.

Шорох трав и лепет

Светлого ручья,

Все, в чем свет и трепет,

Радость бытия,

Все вместить сумела песенка твоя.

85. XIII.

Дух ты или птица?

Чей восторг людской

Может так излиться,

С нежностью такой

Славить хмель иль гимны петь любви самой?

86. XIV.

Свадебное пенье

Иль победный хор -

Все с тобой в сравненье

Неумелый вздор.

Твой соперник выйдет только на позор.

87. XV.

В чем исток счастливый

Песенки твоей?

В том, что видишь нивы,

Ширь долин, морей?

Что без боли любишь, без людских страстей?

88. XVI.

Словно утро, ясный,

Светлый, как рассвет.

Скуке непричастный

Радости поэт,

Чуждый пресыщенья, чуждый бурь и бед.

89. XVII.

В вечной круговерти

Даже в смертный час

Думаешь о смерти -

Ты мудрее нас,

Оттого так светел твой призывный глас.

90. XVIII.

Будет или было -

Ни о чем наш стон!

Смех звучит уныло,

Болью отягчен.

Вестник мрачных мыслей наш сладчайший сон.

91. XIX.

Гордостью томимы,

Смутным страхом гроз,

Если рождены мы

Не для войн и слез.

Как познать нам радость - ту, что ты принес?

92. XX.

Больше книг, цветущих

Мудростью сердец,

Больше строф поющих

Дар твой чтит певец.

Ты, презревший землю, бардов образец.

93. XXI.

Дай мне эту радость

Хоть на малый срок,

Дай мне блеск и сладость

Сумасшедших строк,

Чтоб, как ты поэта, мир пленить я мог.

Ода свободе

Свобода! Стяг разорван твой, но все ж

Он веет против ветра, как гроза.

Байрон

94. I.

Сверкнула молнией на рубеже

Испании - свобода, и гроза -

От башни к башне, от души к душе -

Пожаром охватила небеса.

Моя душа разбила цепь, мятясь,

И песен быстрые крыла

Раскрыла вновь, сильна, смела,

Своей добыче вслед - таков полет орла.

Но духа вихрь умчал ее, спустясь

С высот небесной Славы бытия;

Луч отдаленных сфер огня, светясь,

Тянулся вслед, как пенная струя

За кораблем. И пустота. И мгла.

Из глубины раздался голос: - Я

Поведаю, чему вняла душа моя.

95. II.

"Взметнулись ввысь и солнце и луна.

Из бездны брошен звезд туманный ком

В глубь неба, и земля, чудес полна,

Как остров в океане мировом,

Повисла в дымке выспренных зыбей.

Но все был хаос в глубине

Вселенной дивной той - зане

Ты не пришла еще. Зажегся там в огне

Вражды, отчаяния - дух зверей,

И птиц, и воду населивших форм, -

И грудь земли-кормилицы все злей,

Без перемирья, роздыха и норм

Они терзали, червь с червем в войне,

И зверю - зверь, и людям люди - корм.

И в сердце каждого ярился ада шторм.

96. III.

И человек, создания венец,

Размножился в шатре, что взвит над троном -

Сень солнца; пирамида и дворец,

Тюрьма и храм кишевшим миллионам,

Как бы волкам - нора в пещерах гор.

И, одичалая, груба,

Хитра, коварна и слепа -

Ты не пришла еще! - была людей толпа.

Как туча, что гнетет морской простор,

Так над пустыней людных городов

Нависла Тирания, с нею - Мор

Под мрак ее крыла сбирал рабов;

Питаясь кровью, золотом, скупа,

Жадна, рать анархистов и жрецов

Гнала стада людей со всех земли концов.

97. IV.

Улыбкой грела неба синева

В Элладе выси облачные гор,

Дремотно-голубые острова,

Раздельных волн сияющих простор.

Хранил пророчеств песенную весть

В глуши завороженный грот.

Олив и винограда плод

Рос дико, не войдя в насущный обиход.

Как цвет подводный - прежде чем расцвесть,

Как взрослых мысль в младенческих умах,

Как все, что будет - в том, что ныне есть,

Так сны искусства вечные - в камнях

Паросских были; и ребенка рот

Шептал стихи; у мудреца в глазах

Ты отражался; возникли на брегах

98. V.

Эгейских волн - Афины: амбразура

Сребристых башен, пурпурных зубцов.

Жалка земных творцов архитектура

Пред городом вечерних облаков,

Что выстлан морем, под шатром небес;

Ветра живут во граде том,

На каждом ветре пояс - гром,

И солнечный венец над бурным их челом.

Но там, в Афинах, в городе чудес,

На воле человека водружен,

Как на горе алмазной, стройный лес

Колонн. Ведь ты пришла - и этот склон

Холма заполнен творческим резцом.

И в мраморах бессмертных сохранен

Оракул поздний твой - и с ним твой первый трон.

99. VI.

В реке времен, текущей бесконечно,

Тот образ отражен, как был тогда,

Недвижно-беспокойный; в ней он вечно

Дрожит и не исчезнет никогда.

Искусств твоих и мудрости основы

Дошли до прошлого, как взрыв,

Громами землю пробудив,

Смутив религию, Насилье устрашив.

Любви и радости крылатой зовы,

Где упоенья нет, - и там парят,

С пространства сняв и с времени покровы;

Единый океан - всей влаги скат,

Едино солнце, небо осветив,

Тобой единой так Афины мир живят.

100. VII.

И как волчонку Кадмская Менада,

Так молоко величия дала

Ты Риму, хоть любимейшего града

От груди ты еще не отняла;

И много страшных праведных деяний

Твой дух любовью освятил;

С твоей улыбкой уходил

Атилий на смерть, с ней безгрешный жил Камилл.

Но белизну чистейших одеяний

Пятнит слеза; Капитолийский трон

Сквернится золотом. От поруганий

Рабов тирана ты ушла. И стон

На Палатине отголоском был

Напевов ионийских; тихо он

Донесся до тебя, тобой не повторен.

101. VIII.

В Гирканском ли ущелье вдалеке,

На мысе ли арктических морей

Или на недоступном островке

Ты над потерей плакала своей, -

Учила лес, и волны, и утес,

Поток Наяды - хладный там -

Высоких знаний голосам,

Что человек, приняв, посмел отвергнуть сам?

Ты не хранила жутких Скальда грез,

К Друиду ты не проникала в сны.

Те слезы, в прядях спутанных волос,

Не высохли ль, рыданьем сменены, -

Как Галилейский змей предать кострам,

Мечам твой мир приполз из глубины

Извечной смерти? Вслед - развалины видны.

102. IX.

Тысячелетье мир взывал, томим:

- Где ты? - И веянье твое сошло, -

Склонил Альфред Саксонец перед ним

Оливой осененное чело.

И, как утес, что выброшен огнем

Подземным, не один оплот

Святых Италии высот -

Угрозой королям, жрецам, рабам - встает.

Бесчинная толпа, мятясь, кругом,

Как пена моря, разбивалась в прах.

Рождалась песнь душевным тайником,

Внушая некий непостижный страх

Оружию. Искусство не умрет,

Божественным жезлом в земных домах

Чертя те образы, что вечны в небесах.

103. X.

Ты - Ловчая, быстрее, чем Диана!

Ты - страх земных волков! Пред устремленьем

Стрел солнценосных твоего колчана -

Исчезнуть быстрокрылым Заблужденьям,

Как облакам растаять пред зарей,

Поймал твой проблеск Лютер; он

Будил копьем свинцовым сон,

В который мир, как в гроб иль в транс, был погружен.

Пророкам Англии ты госпожой

В веках была: их песнь, звуча всегда,

Не смолкнет в общей музыке. Слепой

Почуял Мильтон твой приход, когда

С печальной сцены (духом озарен,

Он видел, что скрывает темнота)

Ты, удрученная, спускалась, ей чужда.

104. XI.

Года - не споря, и Часы - спеша,

Как бы на выси горной, где рассвет,

Свою надежду и боязнь глуша,

Сошлись, толпясь, темня друг другу свет,

Зовя: - Свобода! - Отклик Возмущенья

На стоны жалости возник;

Бледнел в могиле смерти лик;

И разрушенье звал молящий Скорби крик.

Тогда, подобно солнцу в излучении

Сиянья, встала ты, гоня

Из края в край своих врагов, как тени,

И поразила (как явленье дня

На западе, раскрыв небес тайник

И полночь задремавшую сменя)

Людей, воспрянувших от твоего огня.

105. XII.

Земное небо - ты! Какие вновь

Тебя затмили чары? Сотни лет,

Питавшихся насильем, в слезы, в кровь

Окрашивали свой прозрачный свет.

Те пятна только звезды могут смыть.

Лоз Франции смертелен сок,

Вакханты крови пьют их ток,

Рабы со скипетром и в митрах, чей злой рок -

Все разрушать и Глупости служить.

Сильнейший всех восстал один из них,

Анарх, твоим не захотевший быть,

Смешал войска в порядках боевых -

Мрачащий небо грозных туч поток -

И, сломлен, лег. Тень дней его былых -

Страх победителей в их башнях родовых.

106. XIII.

Спит Англия, хотя давно звана;

Испания зовет ее - так громом

Везувий звал бы Этну, и она

Ответила бы снежных скал разломом,

И слышно с Эолийских островов -

От Пифекузы до Пелора -

Сквозь плески волн роптанье хора:

"Тускнейте, светочи небесного дозора!"

Порвет улыбка нить ее оков

Златых, но только доблести пила

Разрежет сталь испанских кандалов.

Судьба нас близнецами зачала,

От вечности вы ждите приговора.

Печатью ваши мысли и дела

Да станут, и ее - времен не скроет мгла!

107. XIV.

Арминия гробница! Мертвеца

Отдай ты своего! Над головой

Тирана пусть взовьется дух бойца,

Как знамя со стены сторожевой.

Чего нам ждать? Чего бояться нам? -

Свободна, духом ты полна,

В обмане царственном, она -

Германия - вином мистическим пьяна.

А ты, наш рай потерянный, ты - храм;

Очарованием одета, Скорбь в мольбах

Тому, чем ты была, склонилась там;

Ты - остров вечности, ты - вся в цветах,

Пустынная, прекрасная страна,

Италия! Гони, откинув страх,

Зверей, что залегли в твоих святых дворцах!

108. XV.

О, пусть бы вольные могли втоптать

В прах имя "царь", как грязное пятно

Страницы славы, или написать

В пыли, - чтоб было сглажено оно,

Занесено песком, как след змеи.

Оракула внятна вам речь? -

Возьмите ж свой победный меч -

Как узел гордиев то слово им рассечь.

Хоть слабое, шипы вонзив свои

В бичи и топоры, что род людской

Страшат, - оно скрепит их, как ничьи

Усилья б не могли: тот яд гнилой,

Жизнь заразив, гангреной может сжечь.

Когда придет пора, ты удостой

Стереть главу червя сама, своей пятой.

109. XVI.

О, пусть бы мудрые - огнем лампад

Широкой мысли - отогнали тьму,

Чтоб, съежась, имя "жрец" обратно в ад

Отправилось, вновь к месту своему -

Кощунственная, дьявольская спесь!

О, пусть могла бы мысль и страсть

Лишь пред судом души упасть

Иль непостижную признать бесстрашно Власть.

Когда б тех слов, темнящих мысли здесь,

Как зыблемый над озером туман

В лазурь небес бросает пятен смесь,

Снять маску, цвет, что всем различный дан,

Улыбки блеск - не их, чужую часть,

Пока, открыв таимый в них изъян,

Воздаст их господин за правду и обман.

110. XVII.

Удел был человеку уготован -

От колыбели до могилы - стать

Царем над Жизнью, но и коронован,

Он отдал волю в рабство, чтоб принять

Поработителя и притесненье.

Пускай мильонам в свой черед

Что нужно, все земля дает,

Пусть мысль могущество таит, как семя - плод,

Пускай Искусство взмолится, в паренье

К Природе, уклонив от ласки взгляд:

"Мать! Дай мне высь и глубь в мое владенье!"

К чему же это? - все новые стоят

Пред жизнью нужды, и Корысть возьмет

У тех, кто трудятся и кто скорбят,

За каждый дар - ее и твой - тысячекрат.

111. XVIII.

Приди, о Ты! Но - утренней звездой,

Зовущей солнце встать из волн Зари, -

Веди к нам мудрость из пучины той,

Что скрыта в духе, глубоко внутри.

И слышу, веет колесницы стяг.

Ужель не снидете с высот

Вы, измерители щедрот,

Что, правде чуждая, жизнь людям раздает -

Любовь слепую, Славу в прошлых днях,

Надежду в будущих? О, если твой,

Свобода, клад иль их (коль в именах

Различны вы) мог куплен быть ценой

Слез или крови, - не уплачен счет

Свободными и мудрыми - слезой

И кровью, как слеза?" Высокой песни строй

112. XIX.

Прервался. И в ту пору Дух могучий

Своею бездною был втянут вдруг.

Тогда, как дикий лебедь, путь летучий

Стремит, паря в зари грозовый круг,

И вдруг падет с воздушной выси прочь.

Стрелою молнии сражен,

Туда, где глух равнины стон, -

Как туча, дождь пролив, покинет небосклон,

Как гаснет свет свечи, чуть гаснет ночь,

И мотыльку конец, чуть кончен день, -

Так песнь моя, свою утратив мощь,

Поникла; отзвуки свои, как тень,

Сомкнул над ней тот голос, отдален.

Так волны - зыбкая пловца ступень, -

Журча, над тонущим сомкнутся, пенясь всклень.

К ***

Я трепещу твоих лобзаний,

Но ты не бойся. Знай:

Я сам приму весь груз страданий,

Ты ж налегке ступай.

Страшусь твоих движений, взгляда,

Но ты боишься зря:

Мне только любоваться надо

Тобой, боготворя.

Аретуза

113. I.

Словно грозные стражи,

Встали горные кряжи,

Кряжи Акрокераунских гор,

Встали в тесном союзе,

Чтоб не дать Аретузе

Убежать на манящий простор.

Но она убежала

И волной разостлала

Семицветные кудри свои

И на западных склонах

В переливах зеленых

Расстелила по кручам ручьи.

Горы ей улыбались,

Сосны к ней наклонялись,

И она, лепеча как во сне,

То замедлив теченье,

То ускорив движенье,

Пробиралась к морской глубине.

114. II.

Но проснулся суровый

Бог Алфей седобровый

И ударил трезубцем в ледник, -

И в горах Эвриманта

От удара гиганта

Узкий выход на волю возник.

Из рассселины горной

Сразу вырвался черный

Южный ветер, и прочь из оков,

Разбиваемых громом,

По дрожащим проемам

Побежали потоки ручьев.

И Алфей под водою

Заблистал бородою

И помчался стремглав с высоты

За беглянкой уставшей,

Но уже побежавшей

До прибрежной Дорийской черты.

115. III.

"О, скорей, я слабею!

О, не дайте Алфею

Впиться пальцами в волосы мне!"

И раздвинулись воды,

Словно в час непогоды,

И укрыли ее в глубине.

И беглянка земная

Вновь помчалась, мелькая,

Словно солнечный луч золотой,

Даже в море глубоком

Не сливаясь с потоком

С горьковатой Дорийской волной.

Но за нимфою сзади

По смарагдовой глади,

Выделяясь угрюмым пятном,

Мчался бог разозленный,

Как орел, устремленный

За голубкой с подбитым крылом.

116. IV.

И в потоке, бурлящем

По коралловым чащам,

Мимо гор из бесцветных камней

И пещер потаенных,

Где в жемчужных коронах

Восседают владыки морей,

Унеслись они в море,

Где в цветистом узоре

Перепутались солнца лучи

И где сумрак расселин

Неестественно зелен,

Как лесная опушка в ночи,

И, вспугнув мимоходом

Под лазоревым сводом

Рыбу-молот и рыбу-пилу,

По ущелью седому

Поднялись они к дому

И остались у входа в скалу.

117. V.

И сверкающей пеной

Под обрывистой Энной

Плещет двух водометов струя,

Словно подали руки

После долгой разлуки

Неразлучные сердцем друзья.

Утром, прыгнув с откоса,

У подножья утеса,

Словно дети, играют они;

И весь день среди елей

И лесных асфоделей

Беззаботно лепечут в тени;

И в глубинах Дорийских

Возле скал Ортигийских

Засыпают, колышась едва,

Словно души влюбленных

В небесах благосклонных,

Где любовь и по смерти жива.

Песнь Прозерпины

Ты, Земля, Богиня-мать,

Ты, родящая во мраке,

Чтоб могли существовать

Боги, люди, звери, злаки.

Сил целебных не жалей

Ты для дочери своей!

Ты, вскормившая росой

Всех детей земного года,

Чтобы вешнею красой

Расцвела в цветах природа,

Сил целебных не жалей

Ты для дочери своей!

Гимн Аполлона

118. I.

Пока я, звездным пологом сокрыт,

Простерся спящий, сонм бессонных Ор

За мною с неба лунного следит,